Hamburger Frauenbiografien

Spinnhaus

(Ausschnitt aus dem Szenischen Rundgang "Immer wieder Theater mit den Frauen" (Sprecherinnen: Rita Bake, Beate Kiupel, Thomas Karallus))

1669 wurde an der heutigen Ecke

Alstertor/

Ferdinandstraße, wo auch damals schon dichte Bebauung herrschte, schräg gegenüber vom an der Alster gelegenen

Werk- und Zuchthaus das Spinnhaus errichtet. Hinter dem Spinnhaus lag an der Alster der Holzhof, ein großes unbebautes Terrain, auf dem Holz gelagert wurde.

Portal des ehemaligen Spinnhauses an der Alster, darüber Wappen des Stifterehepaares. Standort: Angebaut an das Hamburg-Museum (Westseite).

Portal des ehemaligen Spinnhauses an der Alster, darüber Wappen des Stifterehepaares. Standort: Angebaut an das Hamburg-Museum (Westseite).

Ins Spinnhaus kamen in erster Linie Frauen, deren Lebensweise nicht den moralischen und sittlichen Vorstellungen der damaligen Zeit entsprach. Vor ihrer Aufnahme ins Spinnhaus waren sie bereits bestraft, z. b. an den Pranger gestellt und öffentlich ausgepeitscht worden. Das Spinnhaus diente auch als polizeiliche Entbindungsanstalt. Schwangere Frauen, die in der Frohnerei saßen, ohne Wohnung in der Stadt aufgegriffen worden waren oder als Prostituierte tätig waren, wurden zur Geburt ihres Kindes ins Spinnhaus geschickt. Die meisten im Spinnhaus inhaftierten Frauen waren schwanger oder befanden sich im Wochenbett.

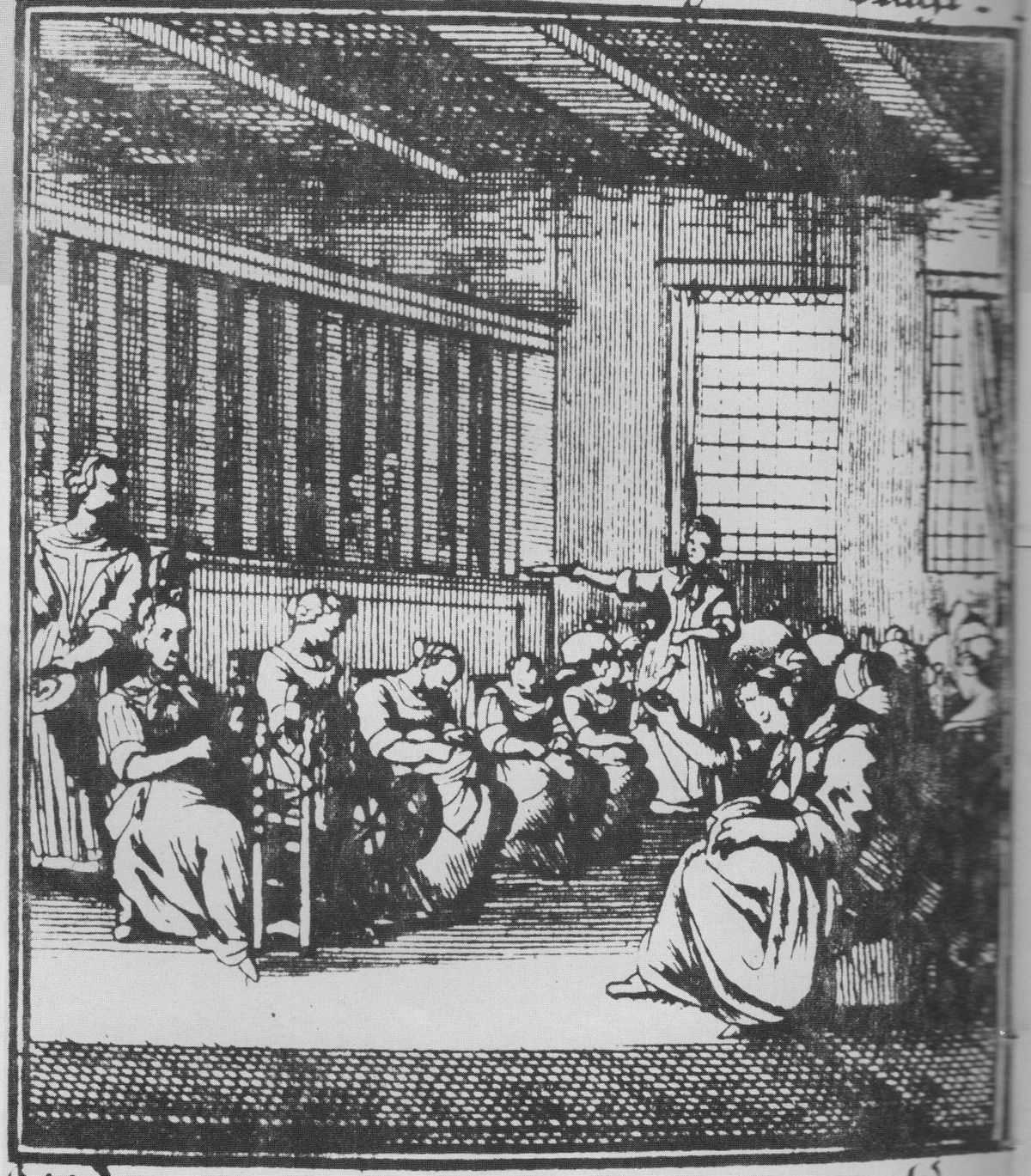

Kupferstich: Ansicht von dem Innern eines Spinnhauses (nicht Hamburg), aus: Abraham a Santa Clara: Etwas für alle, Bd. 2. Würzburg 1711. Über dem Bild stand: Das Spinn=Haus, Der Fleiß verjagt, was Faule plagt. Unter dem Bild stand: "Werff Kinder aus dem Herzens=Haus den Laster Tand, die Venus Docken, und löschet mit dem vollen Rocken der Wollust geile Fackeln aus. Laßt in der Hand die Nadel gleißen, so könnt ihr Tugend-Töchter heißen." (Rocken: Stab, an den die Rohwolle gebunden wurde.)

Kupferstich: Ansicht von dem Innern eines Spinnhauses (nicht Hamburg), aus: Abraham a Santa Clara: Etwas für alle, Bd. 2. Würzburg 1711. Über dem Bild stand: Das Spinn=Haus, Der Fleiß verjagt, was Faule plagt. Unter dem Bild stand: "Werff Kinder aus dem Herzens=Haus den Laster Tand, die Venus Docken, und löschet mit dem vollen Rocken der Wollust geile Fackeln aus. Laßt in der Hand die Nadel gleißen, so könnt ihr Tugend-Töchter heißen." (Rocken: Stab, an den die Rohwolle gebunden wurde.)

Spinnhaus, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Spinnhaus, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

„Widerspenstige“ Gefangene konnten auch unter Tags in ihren Kojen gehalten und bei geöffneten Kojentüren beschäftigt werden, da die Kojen in die Arbeitssäle eingebaut waren, von diesen auch Licht bekamen und mit kanalisierten Klosets versehen waren.

Bei Arbeitsverweigerung wurde beim ersten Mal eine Ermahnung ausgesprochen, bei weiteren Vergehen mit Nahrungsentzug und Schlägen gestraft. Eine sehr häufig verhängte Strafe war das Anschließen an den Block oder in das Halseisen, so z. B. wenn die Gefangenen sich geweigert hatten, zum Gebet zu erscheinen, am Essen etwas ausgesetzt, geflucht oder an den Sonntagen getanzt hatten.

Das Spinnhaus scheint im 18. Jahrhundert als Strafanstalt für Frauen gedient zu haben, die in ihrer Lebensführung nicht den moralischen und sittlichen Vorstellungen des damaligen Bürgertums entsprachen.

Werk- und Zuchthaus sowie Spinnhaus von oben gesehen; links: Spinnhaus, rechts: Werk- und Zuchthaus, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Werk- und Zuchthaus sowie Spinnhaus von oben gesehen; links: Spinnhaus, rechts: Werk- und Zuchthaus, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Die harten Strafen, mit denen Unzucht belegt wurde, waren nicht unumstritten. Friedrich Wilhelm I. hatte bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erkannt, dass Unzuchtsstrafen nur der Abtreibung und dem Kindesmord Vorschub leisteten. Damit erschien ihm seine Politik des Bevölkerungswachstums gefährdet. Auch sein Nachfolger Friedrich der Große setzte sich für die Entkriminalisierung der Unzucht ein und plädierte für die Abschaffung der Bestrafung von außer- und vorehelichem Beischlaf und lediger Schwangerschaft. Trotzdem wurden die Strafen teilweise noch bis ins 19. Jahrhundert beibehalten. (Siehe auch „liederliche“ Frauen)

Ein fiktiver Lebenslauf einer Frau, die im 18. Jahrhundert ins Spinnhaus kam.

Aus dem Studium der Akten der Allgemeinen Armenanstalt und der Gefängnisverwaltung konnten typische Frauen“schicksale“ ermittelt werden.Die Prostituierte Susanna Margaretha Dahl

Susanna Margaretha Dahl war 20 Jahre alt und lebte bei ihrer Mutter, welche von der Allgemeinen Armenanstalt unterstützt wurde. Die Mutter hatte nach jahrelanger Arbeit als Werkpflückerin auf dem freien Boden bei dem Unternehmer Greve auf dem Vorsetzen, so stark Gicht bekommen, dass sie nicht mehr arbeitsfähig war. Das Werkpflücken wurde auch im Winter auf einem freien Boden durchgeführt, so dass die Arbeiterinnen und Arbeiter stets ihre Feuerkiken (kleine hölzerne Behältnisse mit Henkel, in denen Holz zu einem kleinen Feuer entfacht wurde) mithatten, ohne die es sich bei der Arbeit vor Kälte nicht aushalten ließ, denn das Tauwerk musste auch noch bevor es bearbeitet wurde, im fließenden kalten Wasser eingeweicht werden.

Die Tochter Susanna Margaretha arbeitete in der Zwirnmanufaktur von Flickwier in der Beckergasse. Nach einiger Zeit wurde sie jedoch arbeitslos, so dass sie das Angebot, bei einer sogenannten Hurmutter auf dem Pilatuspool zu arbeiten, annahm, denn es bestand für sie wenig Aussicht auf dem freien Arbeitsmarkt Arbeit zu finden.

Nachdem sie am Pilatuspool einige Zeit als Prostituierte gearbeitet hatte, wurde sie eines Tages auf der Straße aufgegriffen und ins Spinnhaus gesteckt, denn Prostitution wurde strafrechtlich verfolgt.

Im Spinnhaus saßen damals im Jahr 1789 sch0n 31 Frauen. Susanna Margaretha wurde ein liederlicher Lebenswandel vorgeworfen, wofür sie zwei Jahre im Spinnhaus einsitzen musste. Dort musste sie Wolle kratzen. Susanna weigerte sich anfangs zum morgendlichen Gebet zu erscheinen. Daraufhin wurde sie in ihre Koje eingeschlossen, wo sie ihre Arbeit zu verrichten hatte.

Nach zwei Jahren wurde Susanna Margaretha aus dem Spinnhaus entlassen. Da sie nun das Stigma einer Prostituierten trug, musste sie wieder ihrer alten Tätigkeit als Prostituierte nachgehen, da sie auf dem Arbeitsmarkt nun überhaupt keine Chance mehr hatte, eine Arbeit zu bekommen.

Text: Rita Bake

Quelle:

Rita Bake: Vorindustrielle Frauenerwerbsarbeit. Arbeits- und Lebensweise von Manufakturarbeiterinnen im Deutschland des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung Hamburgs. Köln 1984.

Rita Bake: Vorindustrielle Frauenerwerbsarbeit. Arbeits- und Lebensweise von Manufakturarbeiterinnen im Deutschland des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung Hamburgs. Köln 1984.