Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : Fuhlsbüttler Straße

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe T (Name)

Antonie Wilhelmine Traun

( Antonie Wilhelmine Traun, geb. Westphal )

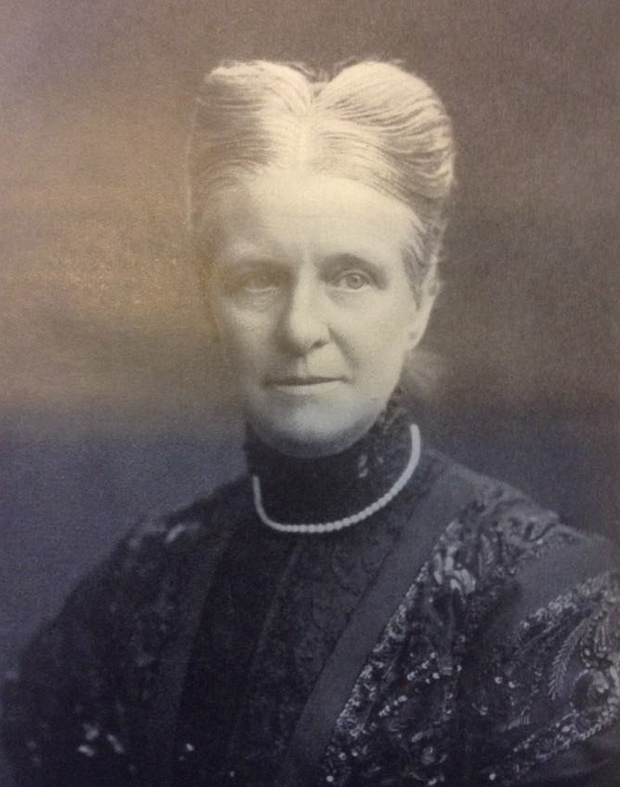

Antonie Traun; Foto aus Gertrud Bäumer: Gestalt und Wandel. Frauenbildnisse. Berlin 1939.

Antonie Traun; Foto aus Gertrud Bäumer: Gestalt und Wandel. Frauenbildnisse. Berlin 1939.

Durch ihren Onkel Adolf Meyer kam Antonie Traun mit der Politik in Berührung. Er nahm sie zu den ersten Reichstagssitzungen mit. Antonie Traun wurde glühende Bismarck-Verehrerin. Sie war konservativer Gesinnung und gleichzeitig aufgeschlossen für das Neue.

So politisiert, schloss sie sich zuerst einmal der von ihrem Schwager, dem Inhaber der Hamburger Gummiwerke und Senator Dr. Heinrich Traun (1838-1909) geschaffenen Hamburger Volksheime an, „die nicht Wohltätigkeit, sondern Annäherung der Klassen, menschliche Berührung und Beziehung wollten.“ [1] Dieser Bewegung gehörte Antonie Traun lange mitarbeitend an, „schon damit über die konventionelle Wohltätigkeitsverpflichtung der guten Gesellschaft hinauswachsend.“ [1]

Wie ihre Schwiegermutter wurde Antonie Traun auch eine Anhängerin und Aktivistin der bürgerlichen Frauenbewegung. Die Frauenrechtlerin der bürgerlichen Frauenbewegung, Helene Lange schrieb über Antonie Trauns Weg zur Frauenbewegung: „Es ist nicht leicht, aus einem in der alten – z. T. zeitgebundenen, z. T. aber auch ewigen Formen des Frauen- und Familienlebens, noch dazu in der durch Tradition besonders stark bestimmten Oberschicht einer Hansestadt diesen Weg zu gehen. Schwer, vielleicht noch nicht einmal so sehr durch den Widerspruch nach außen, wie durch die innere Auseinandersetzung. Für Menschen, die lose und flach im eigenen Boden wurzeln, ist es leicht, sich Neuem hinzugeben. Ganz anders für solche, die aus persönlichem Wesen und Tradition mit ihren Lebensordnungen fest verwachsen sind und Überzeugungen bis zum Letzten ernst nehmen. Wenn Frau Traun zur Frauenbewegung kam, so war ihr innerer Weg dazu der eines ganzen und aufrichtigen Menschen, der sich für gewonnene Einsicht und neu gesteckte Lebensziele, dann aber auch bis zum Äußersten einsetzte.“ [1] Und Helene Bonfort schrieb zur Motivation Antonie Trauns, sich der bürgerlichen Frauenbewegung zu verschreiben:„Diese Bewegung entsprach ihrer selbständigen Natur, ihrer Freude an gestaltender Betätigung und dem Zuge zu jeder geistigen Befreiung.“ [2]

Auch Gertrud Bäumer äußerte sich in ihren Lebenserinnerungen über Antonie Traun und ihre Beweggründe, sich in der bürgerlichen Frauenbewegung zu engagieren: „(…) sie steht in meiner Erinnerung als das große Vorbild einer Frau, die alles erfüllte und verkörperte, was wir – aus Geist und Willen der Frauenbewegung – als Ziel persönlicher Formung und gemeinschaftsbezogener Leistung vor uns sahen. Sie stand in einem großen Familienkreise des Alt-Hamburger Patriziates und verkörperte diese Verbindung konservativer Kräfte mit Weitblick, Freimut und innerer Unabhängigkeit. Wenn sie seit Jahren führend in der Hamburger Frauenbewegung stand, insbesondere in der von Helene Bonfort tatkräftig und erfolgreich geführten Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, so gewiß nicht aus irgendeiner ‚Unerfülltheit‘ des eigenen Lebens. Die sind nicht die eigentlichen schöpferischen Trägerinnen der Bewegung, denen sie Lückenbüßer für etwas sein musste, was ihr Frauenleben ihnen versagte. Sie war als Gattin, Mutter, Großmutter bei der Intensität ihres fraulichen Seins bis zum Letzten von dem Leben ihres nächsten Kreises mit erfüllt. Aber sie gehörte zu denen, die nicht anders können, als sich selbst mit verantwortlich machen für alles, bei dem sie für sich eine Möglichkeit hilfreichen Eingreifens sehen. Und dies tat sie in der großzügigen und durchgreifenden Form, die den Stil der Hamburger führenden Schicht kennzeichnete, voll einer, bei den deutschen Frauen noch seltenen, Abneigung gegen alles Kleinliche, Halbe, - alles das, was man in Hamburg ‚püttcherig‘ nennt. Der Krieg nahm aus ihrem nächsten Familienkreise drei Männer und ließ sie um den zweiten schwerverwundeten Sohn lange in Ungewißheit und Angst, aber sie ging aufrecht und in ihrer Tatkraft unerschüttert durch diese Zeit, äußerlich durch ihre immer bereite Kraft geprägt, innerlich viel tiefer getroffen und viel verzehrender an persönlichem und nationalem Schicksal tragend, als ihr anzumerken war.“ [3]

Als Antonie Traun mit 48 Jahren Mitglied des „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins“ wurde, hatte sie in 26 Jahren sechs Kinder geboren, von denen eins im Alter von einem Jahr gestorben war. „ Bei der ersten Tagung des Bundes Deutscher Frauenvereine in Hamburg 1898 trat sie durch Einfluß und Arbeitsleistung maßgebend hervor. Von nun an übte sie im Vorstand des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Ortsgruppe Hamburg entscheidenden Einfluß aus und stützte die Vorsitzende über zwei Jahrzehnte lang durch ihr vorausschauendes Erfassen der schnell wachsenden Aufgaben, durch ihre gesellschaftlichen Beziehungen, durch Geldmittel und am kraftvollsten durch ihre emsige, unermüdliche Arbeitsleistung.“ [2] 1900 schuf Antonie Traun aus einer Arbeitsabteilung des Vereins den selbstständigen Zweigverein „Die sozialen Hilfsgruppen“. Damals waren Antonie Trauns jüngere Kinder 19, 17 und 11 Jahre alt. Ihr ältestes Kind war bereits verheiratet und hatte sie schon zur Großmutter gemacht. Das Ziel der „Sozialen Hilfsgruppen“ war: Frauen und Mädchen der Oberschicht zur Mitarbeit in sozialen Einrichtungen zu gewinnen, damit sie gesellschaftliches und staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein erlenen. Durch diese gemeinnützige Tätigkeit sollten die weiblichen Vereinsmitglieder auch eine Bereicherung des eigenen, oft unausgefüllten Lebens und innere Befriedigung erlangen.

Antonie Traun; Foto aus Gertrud Bäumer: Gestalt und Wandel. Frauenbildnisse. Berlin 1939.

Antonie Traun; Foto aus Gertrud Bäumer: Gestalt und Wandel. Frauenbildnisse. Berlin 1939.

Sie baute das Bildungswesen für Frauen aus durch Vorträge, die zugleich Werbung für die Vereine dienten und durch die regelmäßigen Kurse für Wohlfahrtspflege, die zur Grundlage für unsere Soziale Frauenschule geworden sind. Frau Trauns persönlicher Beziehung zu Dr. [Gertrud] Bäumer ist es zu verdanken, daß diese zur Leiterin der Anstalt gewonnen werden konnte.

Nachdem die Heranziehung der Frauen zum Dienst am Volkswohl in Hamburg in Fluß gebracht war, ergab sich die Ausbreitung auf andere und besonders die kleineren Orte Norddeutschlands sowie deren geistige Verbindung mit unserem nationalen Mittelpunkt, dem Bund Deutscher Frauenvereine. Zu diesem Zweck wurde 1902 der Norddeutsche Verband begründet, als dessen Schriftführerin Frau Traun unermeßliche Kleinarbeit jahraus, jahrein geleistet hat. Bis hinauf zur dänischen Grenze fand sie die geeigneten Menschen und wußte Fäden zu spannen (…)“ [2]

1907, ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes, wurde Antonie Traun Mitglied des Hauptvorstandes des „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins“.

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, begeisterte sie die Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung zum Dienst in der Kriegshilfe. Ein Jahr später schuf sie gemeinsam mit Nanny Goldschmidt den „ Bund Hamburger Hausfrauen“, „die erste große Wirtschaftsorganisation der Frauen, die schnell Tausende von Mitgliedern gewann, weil sie den nagenden Übeln der Hauswirtschaft im Kriege trotz schwerster Hemmungen mit Erfolg entgegentrat. Was die beiden Leiterinnen und der ihnen mit tiefer Verehrung anhängende Vorstand bis zum Kriegsende für die Volksernährung, für Garten- und Gemüsebau, für erholungsbedürftige Kinder und später für weitgesteckte Ziele wirtschaftlicher und politischer Art geleistet haben, das ergibt ein Bild breitester Kraftanwendung.“ [2] Ziel des Hausfrauenbundes war: die Vertretung der volkswirtschaftlichen Interessen der Hausfrauen als Konsumenten und Produzenten. Der Bund wollte die Arbeit der Hausfrau mit der Tätigkeit in anderen Berufen gleichsetzen. Dieser Passus wurde jedoch 1918 gestrichen, denn gegen Ende des Ersten Weltkriegs entwickelten sich die Hausfrauenvereine immer mehr zu nationalistischen, konservativen Frauenvereinigungen. Die Ausdehnung des Ersten Weltkrieges machte es für die bürgerlichen Frauenverbände notwendig, ihre losen Verbindungen in eine straffe Zusammenfassung aller Hamburgischen Frauenvereine umzuwandeln.

Grabstein von Antonie Traun im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof; Foto: Vitavia CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Grabstein von Antonie Traun im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof; Foto: Vitavia CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ihr Ziel war Bildung im edlen Sinne, Streben und Beseelung zu wecken, den nächsten und den weiteren Kreis, dem sie angehörte, zu vergeistigen, reines, wahres Menschentum zu bilden. Niemals haben wir sie erregt gesehen um eines persönlichen Gegensatzes willen. Aber ihr starkes, leidenschaftsfähiges Herz bäumte sich auf und ein heilsamer Zorn erfüllte sie, wo sie auf Unwahrhaftigkeit traf, auf Eitelkeit und flachen Ehrgeiz, die das Reine und Wahre entstellten und herabzogen. (….)

Wie strahlend freundlich trat sie einem entgegen, wenn man zu ihr kam, fern von der gesellschaftlich-äußeren Höflichkeit, sondern mit dem belebenden Blick und Ton, der von ihrer strömenden Güte und Menschenliebe aus jeden Einzelnen in seiner Besonderheit erfaßte.“ [2]

Text: Rita Bake

Lit.:

1 und 2 Aus: „Die Frau“, Dez. 1920, Jan. 1925.

3 Gertrud Bäumer: Lebensweg durch eine Zeitenwende. Tübingen 1933, S. 335f.

1 und 2 Aus: „Die Frau“, Dez. 1920, Jan. 1925.

3 Gertrud Bäumer: Lebensweg durch eine Zeitenwende. Tübingen 1933, S. 335f.