Hamburger Frauenbiografien

Stadttheater

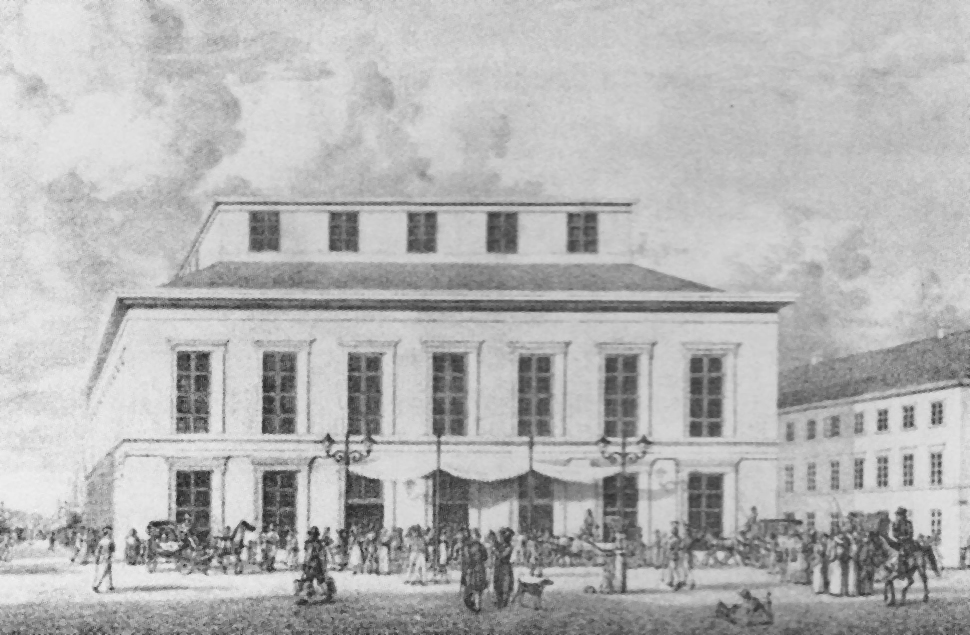

Das 1827 erbaute Stadttheater, Litho von Otto Speckter 1831. Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Das 1827 erbaute Stadttheater, Litho von Otto Speckter 1831. Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Der Berliner Humorist Moritz Gottlieb Saphir (1795– 1858) beschrieb seine Eindrücke: „Mit eiligen Schritten nahten wir dem neuen Musentempel in der Dammtorstraße. Da lag er, oder vielmehr stand er vor uns, anspruchslos wie das wahre Verdienst, und einfach wie die Natur. Kein äußerliches Abzeichen der Kunst und seiner Bestimmung; solide wie ein Beefsteak, begnügt er sich mit innerer Consistenz. Ganz charakteristisch sieht er wie ein Fabrikgebäude aus, da die Kunst, insbesondere die lieben Theatermusen, in unserer Zeit fabrikmäßig betrieben werden. Die Hamburger hätten nur als Inschrift auf das Gebäude setzen sollen: ‚Hier wird Genuss fabriciert.‘

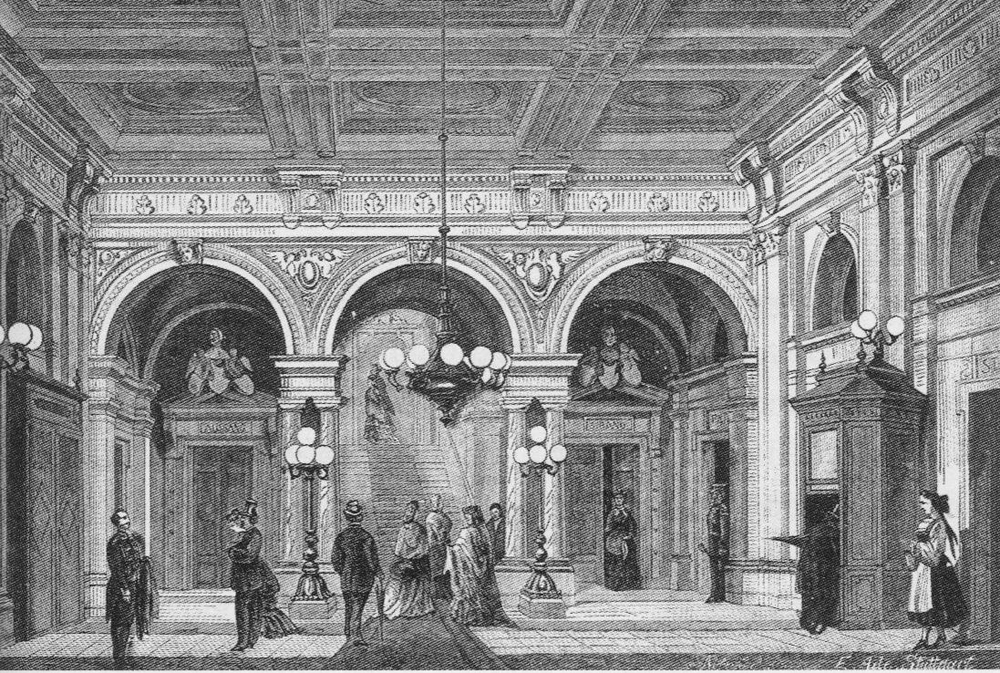

Vestibül des Stadttheaters. Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Vestibül des Stadttheaters. Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Ein Jahr nach der Eröffnung des „Stadt-Theaters“ wurde am 29. September 1828 zur 300-Jahr-Feier der Reformation und der bürgerlichen Verfassung in Hamburg ein „vaterstädtisches Schauspiel“ zur Aufführung gebracht. Das von Georg Nikolaus Bärmann (1785–1850) verfasste Stück hieß „Bürgertreue“, ein schwerfälliges patriotisches Epos, dessen Schlussgesang: „Stadt Hamburg an der Elbe Auen“ große Popularität erhielt und bis heute das Hamburglied ist.

Die mangelnde Eignung dieses kolossalen Baus als Sprechtheater, die Tatsache, dass es keine guten neuen Theaterstücke gab, und die Konkurrenz des „Apollo Theaters“, des „Theaters in der Steinstraße“ und verschiedener Theater in den Vorstädten St. Georg und St. Pauli führten dazu, dass das Schauspiel gegenüber der Oper immer mehr in den Hintergrund trat. Bei seiner Eröffnung wurde das Theater noch zu 60% als Sprechbühne genutzt. 1900/01 waren von 269 Vorstellungen nur noch 45 Schauspielvorführungen. Das Niveau der Oper in dieser Zeit beurteilten zeitgenössische Kritiker allerdings schonungslos. Den rasch wechselnden Direktoren gelang es nicht, bedeutende Sänger und Sängerinnen an das Haus zu binden, und das Publikum forderte Unterhaltung und Amüsement. So versuchte man sich bald mit Gastspielen und Stars, wie Wilhelmine Schröder-Devrient (1804– 1860) und Jenny Lind (1820–1887) zu retten.

1827 wurde das neue Haus eröffnet mit der Jubelouvertüre von Weber, einem „szenischen“ Prolog von Prätzel, worin Friedrich Ludwig Schröder als Schutzgeist beschworen wird, und einer Aufführung des „Egmont“ von Goethe, begleitet von Beethovens Egmont-Ouvertüre. Die weibliche Hauptrolle, Klärchen, Egmonts Geliebte, spielte Demoiselle Therese Peche.

Auf Grund verfehlter Finanz-, Spielplan- und Ensemblepolitik geriet das „Stadt-Theater“ in eine wirtschaftliche und künstlerische Krise, so dass es 1854 Konkurs anmelden musste. Beigetragen zu dieser Krise hatte auch die starke Konkurrenz durch das Thalia Theater. Der Reeder Robert Miles Sloman (1812–1900) erwarb in einer öffentlichen Auktion das „Stadt-Theater“, das bis 1873 in seinem Besitz blieb.

Nach dem Sieg über Frankreich im Jahre 1870/71, in der ökonomischen Euphorie des neu gegründeten Kaiserreiches, genügte der Theaterbau nicht länger dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Repräsentation. Auch entsprach seine technische Ausstattung nicht mehr dem neuesten Stand.

So hatte sich 1873 eine Aktiengesellschaft gebildet, die den Umbau finanzierte. Die Stadt Hamburg finanzierte erstmals das Theater und übernahm die Gas- und Wasserkosten.

Der Hamburger Architekt und Rathausbaumeister Martin Haller (1835–1925) wurde mit dem Umbau beauftragt. 1873/74 errichtete er eine neue Fassade mit Säulen-Portikus. Die Foyers wurden umgestaltet und erweitert, der Zuschauerraum mit breiteren Sitzen ausgestattet, im Parkett gab es Logen und im ersten Rang Vorzimmer für die Logen. Das Haus erstrahlte im prunkvollen Rot und Gold. Der neue Leiter Bernhard Pollini (1838–1897), der das „Stadt-Theater“ bis zu seinem Tode 1897 leitete, brachte das Haus zur Weltgeltung. Doch Tänzer und Tänzerinnen wurden fast nur noch bei großen Operninszenierungen eingesetzt. Als im Jahre 1900 das „Deutsche Schauspielhaus“ in der Kirchenallee seine Türen öffnete, wurde das ursprüngliche Dreispartenhaus zum reinen Opernhaus.

1925/26 wurde das „Stadt-Theater“ abermals renoviert und diesmal in Art-déco-Formen umgebaut. Der Bühnenkonstrukteur Professor A. Linnebach (1876–1963) baute zusammen mit den Architekten Hermann Diestel (1875–1945) und August Grubitz (1876–1964) ein neues Bühnenhaus mit den modernsten technischen Errungenschaften. Dabei wurde die Bühne von 450 qm auf 605 qm plus 300 qm Unterbühne vergrößert. Das Bühnenhaus steht heute noch.

Text: Brita Reimers

Zitate:

1 Zit. Nach: Hermann Uhde (Hrsg.): Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt 1772-1841. Hamburg 1875.

1 Zit. Nach: Hermann Uhde (Hrsg.): Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt 1772-1841. Hamburg 1875.