Hamburger Frauenbiografien

Betty Heine

( Betty Heine, geb. Goldschmidt )

Portrait Betty Heine, geb. Goldschmidt; Foto: Heine'sche Wohnstiftung

Portrait Betty Heine, geb. Goldschmidt; Foto: Heine'sche Wohnstiftung

Salomon Heine soll sich sehr dem weiblichen Geschlecht hingezogen gefühlt haben. Besonders, wenn junge Damen bei ihm um Spenden baten, bedachte er diese sehr großzügig aus seiner Geldschatulle. Die Autorin Susanne Wiburg schreibt in ihrem sehr lesenswerten Buch über Salomon Heine: „Über Wohltaten dieser Art wurde in der Stadt um so mehr getratscht, als Salomon Heine, zumindest in jungen Jahren, ein recht gutaussehender Mann gewesen sein muß.“ [1] Eine andere Charakterseite Salomon Heines war sein Jähzorn. Er „neigte zu plötzlichen wilden Wutanfällen und konnte dann recht ausfallend werden. Darunter litt besonders seine geduldige Ehefrau Betty.“ [2] Betty und Salomon Heine bekamen im Laufe ihrer Ehe neun Kinder, von denen drei im Kindesalter verstarben.

Das Wohn- und Bankhaus befand sich am Jungfernstieg 34. In den Sommermonaten lebte die Familie im 1808 erworbenen Haus an der Elbchaussee 31, 31a und 43. Die Villa wurde 1880 abgerissen. Erhalten blieb nur das Gärtnerhäuschen, welches heute als Gedenkstätte und Sitz des Vereins „Heine-Haus“ dient.

Ein Portrait von Betty Heine befindet sich seit 2015 im Heine-Haus. Die Jüdische Gemeinde Hamburg hatte dem Verein Heine-Haus e. V. das Gemälde als Dauerleihgabe übergeben. Das Gemälde selbst wurde zehn Jahre zuvor im Keller der Synagoge Hohe Weide wiedergefunden.

„Heinrich Heine war oft zu Besuch im Landhaus des Onkels in Ottensen Bei manchen Unterredungen mit seinem Onkel soll es oftmals sehr hitzig zugegangen sein, wobei die liebenswürdige Tante Betty vieles wieder beschwichtigt haben soll. Dieser Tante widmete Heinrich Heine zum 48. Geburtstag am 25. September 1825 das Gedicht ,Sonnenaufgang‘

Hochgeehret fühlt sich die Sonne,

Die purpurgeborene,

Sie schmückt sich hastig,

Und hastig eilt sie über das Wasser,

Eilt in die Mündung der Elbe,

Stromaufwärts, Blankenes entlang,

Und sputet sich eifrig, und kommt noch zeitig

Nach Onkels Villa zu Ottensen,

Und findet noch, frühstückversammelt,

Alldort die schöne Tante

Und den Oheim, den fürstlichen Mann,

Und die lieben Mädchen,

Und Carl, den göttlichen Jungen,

Dem die Welt gehört,

Und den vornehmherrlichen Herrmann,

Der jüngst aus Italien gekommen,

Und vieles gesehn und erfahren, [....]‘“ [3]

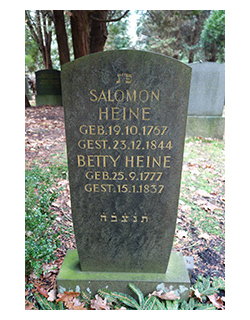

Grab Betty Heine, geb. Goldschmidt, Quelle: kulturkarte.de/schirmer

Grab Betty Heine, geb. Goldschmidt, Quelle: kulturkarte.de/schirmer

Quellen:

1 Susanne Wiborg: Salomon Heine. Hamburgs Rothschild Heinrichs Onkel. Hamburg 1994, S. 44.

2 Susanne Wiborg, a.a.O., S. 45.

3 www.heine-haus-hamburg.de/Salomon-Heine/

4 zit. nach: Sylvia Steckmest: Drei Stifter für Hamburg. Salomon Heine und das Israelitische Krankenhaus – Carl Heine und die Kunsthalle – Therese Halle geb. Heine und das Wohnstift. In: Liskor – Erinnern. Magazin der Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie e. V., 1. Jg. Juni 2016.

5 Joseph Mendelssohn: Salomon Heine. Blätter der Würdigung und Erinnerung für seine Freunde und Verehrer. 2. vervollständigte Aufl. Hamburg 1845, S. 31.

1 Susanne Wiborg: Salomon Heine. Hamburgs Rothschild Heinrichs Onkel. Hamburg 1994, S. 44.

2 Susanne Wiborg, a.a.O., S. 45.

3 www.heine-haus-hamburg.de/Salomon-Heine/

4 zit. nach: Sylvia Steckmest: Drei Stifter für Hamburg. Salomon Heine und das Israelitische Krankenhaus – Carl Heine und die Kunsthalle – Therese Halle geb. Heine und das Wohnstift. In: Liskor – Erinnern. Magazin der Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie e. V., 1. Jg. Juni 2016.

5 Joseph Mendelssohn: Salomon Heine. Blätter der Würdigung und Erinnerung für seine Freunde und Verehrer. 2. vervollständigte Aufl. Hamburg 1845, S. 31.