(25.10.1833 Hamburg – 6.8.1916 Montreux)

Stifterin

Schmilinskystraße 49 (ehemals)

Frahmstraße (aktuell)

Schmilinskystraße, St. Georg, benannt 1899, nach dem Gründer des an dieser Straße gelegenen Schmilinskystiftes Carl Heinrich Schmilinsky (1818-1891)

Ergänzt 2017 um seine Ehefrau Amalie Cäcilie Schmilinsky, geb. Tanner (1833-1916) (Das Sterbedatum 1915 wurde der Publikation von Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten, Hamburg 1992, S. 279 entnommen), die gemeinsam mit ihrem Gatten das Stift gründete. Damit wird erstmals nach knapp 120 Jahren ein Fehler korrigiert, der bei der damaligen Straßenbenennung entstanden war, weil damals nur Carl Heinrich S. als alleiniger Gründer des Stiftes gesehen wurde.

Neuer Erläuterungstext:

benannt nach Carl-Heinrich Sch. (1818-1891), Kaufmann, Gründer des an dieser Stelle gelegenen Schmilinskystiftes und dessen Ehefrau Amalie Cäcilie Sch. (1833-1916), Mitbegründerin des Schmilinskystiftes

Amalie Cäcilie Schmilinsky, Bildnachweis: Museum für Hamburgische Geschichte: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten, Hamburg 1992, S. 279.

Amalie Cäcilie Schmilinsky, Bildnachweis: Museum für Hamburgische Geschichte: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten, Hamburg 1992, S. 279.

Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Im Alter von 20 Jahren heiratete Amalie Cäcilie Tanner den 15 Jahre älteren Großkaufmann Carl Heinrich Schmilinsky. Die Ehe blieb kinderlos. 1866 zog sich Carl Heinrich Schmilinsky aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft (Riensch & Schmilinsky) zurück. Da er gezwungen war, sich nach einer schweren Lungenentzündung in wärmeren Gegenden aufzuhalten, wohnte das Ehepaar Schmilinsky im Winter in Montreux und im Sommer in Baden-Baden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Amalie Cäcilie, geb. Tanner ließ Carl Heinrich Schmilinsky 1889 ein Testament aufsetzen, in dem er sein gesamtes Vermögen, immerhin 5 Mio. Goldmark, der von seiner Ehefrau und ihm begründeten Stiftung vermachte. Das kinderlose Ehepaar wollte mit der Stiftung unversorgten Frauen helfen. Stiftungsanliegen war es, „junge konfirmierte Töchter gebildeter Stände, welche, des natürlichen Ernährers beraubt, mittellos und unversorgt dastehen, wenn sie Hamburgerinnen von Geburt und evangelischer Konfession sind, vor dringender Not zu bewahren und ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, sich für einen nützlichen Beruf auszubilden oder sich mildtätigen Zwecken zu widmen“.

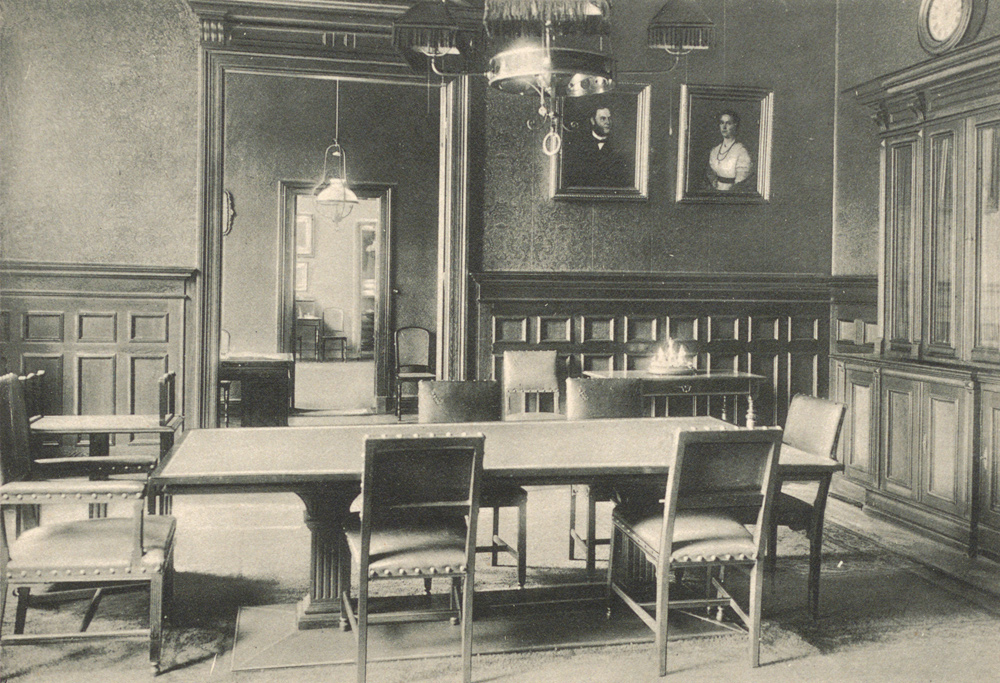

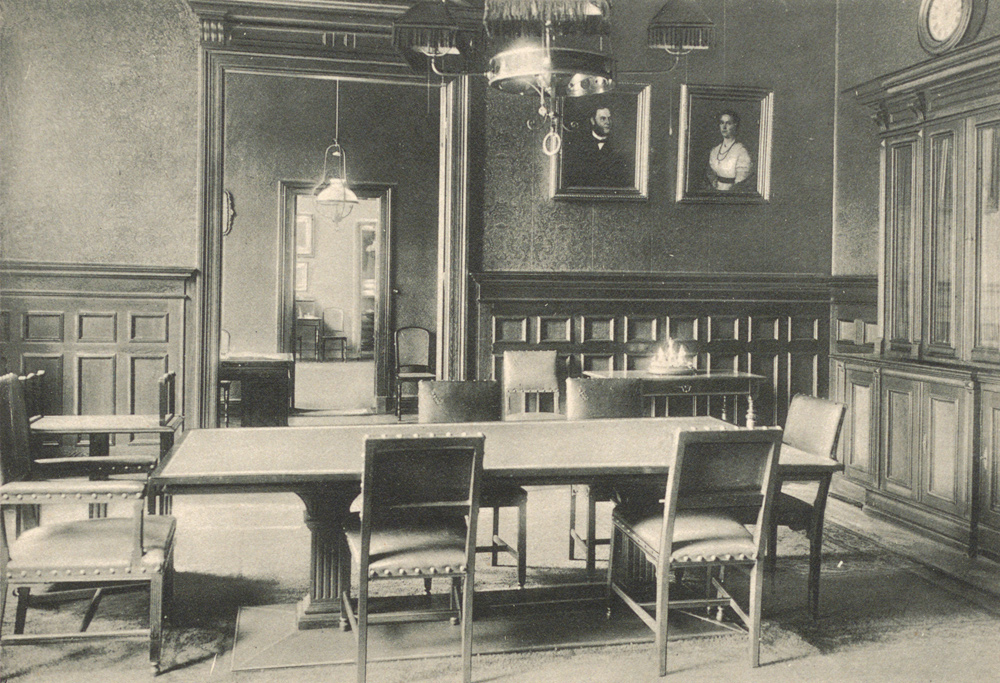

Sitzungsraum im Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Sitzungsraum im Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Das Stift bot den aufgenommenen jungen Mädchen für einige Jahre Wohnung, Unterhalt und die Mittel, sich zu einem „nützlichen Berufe“ auszubilden. Dafür verlangte der Stiftungsvorstand, dass die jungen Mädchen den ihnen von der Verwaltung hinsichtlich „der Wahl des Berufes und ihres Bildungsganges erteilten Ratschlägen willig folgen, die ihnen gebotenen Gelegenheiten zum Lernen fleißig benutzen, durch Wohlverhalten sich der Teilnahme am Stifte würdig erzeigen und sich folgsam und verträglich in die häusliche Gemeinschaft einfügen. Da eine gewissenhafte Ausbildung in der Wirtschaft zu den vornehmsten Erfordernissen einer guten Erziehung gehört, so wird von den Stiftstöchtern Teilnahme und Übung an häuslichen Arbeiten verlangt.“

Stiftsbewohnerinnen im Garten, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen im Garten, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

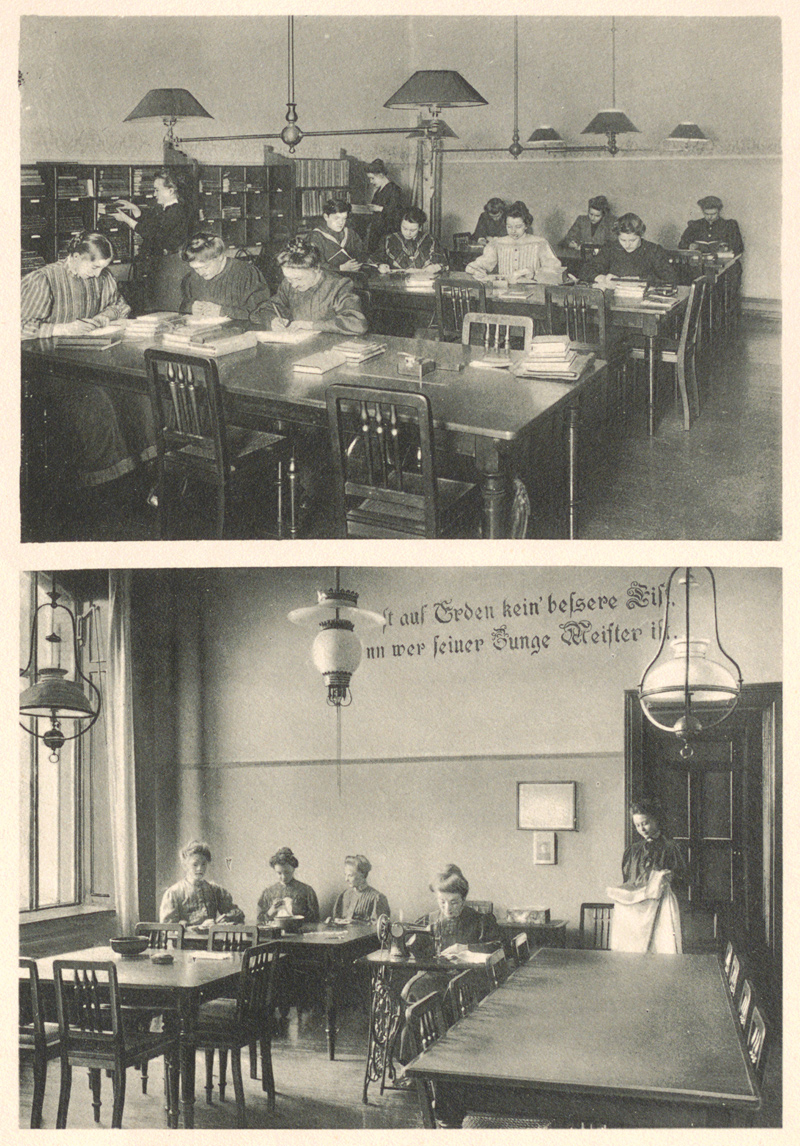

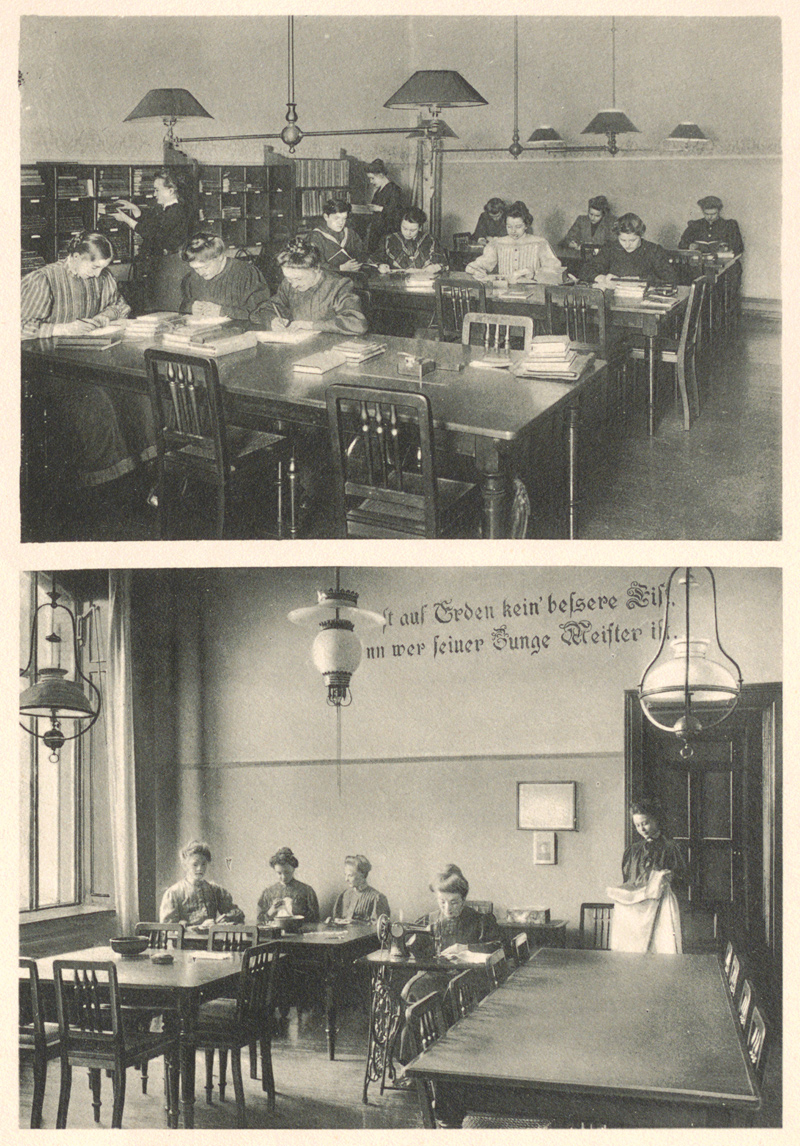

Stiftsbewohnerinnen beim Lernen, Nähen und Sticken, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen beim Lernen, Nähen und Sticken, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Ein weiterer Stiftungszweck bestand darin, „alten ausgedienten Lehrerinnen und Gouvernanten, die zur Ausübung ihres Berufes unfähig geworden, wenn sie Hamburgerinnen und evangelischer Konfession sind, ihren Lebensabend zu erleichtern. Die Unterstützung besteht in einer Freiwohnung in einem von der Stiftung erbauten Asyl und in Geldunterstützung. 50 Freiwohnungen sind vorhanden.“

Blick in ein Zimmer einer Stiftsbewohnerin, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Blick in ein Zimmer einer Stiftsbewohnerin, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Zwei Jahre nach dem Aufsetzen des gemeinsamen Testamentes verstarb Carl-Heinrich Schmilinsky. Der 56-jährigen Witwe, die ihren Mann 20 Jahre überleben sollte, blieb von dem Vermögen jährlich 30.000,- Mark, die ihr die Stiftung als Unterhalt zahlte.

1897 waren 47 Wohnungen vergeben und 38 junge Mädchen hatten im Internat Aufnahme gefunden. Für Ferien und Erholung wurde ein Haus in Timmendorf erworben.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude weitgehend zerstört, so dass es 1953 abgebrochen werden musste. Aus dem Erlös des 1953 an die Hansestadt Hamburg verkauften Grundstücks entstand ein Jahr später in der

Frahmstraße 22 in Blankenese eine Anlage für Betreutes Wohnen. Heute wird in 70 Wohnungen mit großem Garten preiswerter Wohnraum für ältere Menschen mit kleinem Einkommen geboten.

Die Stiftung gab auch finanzielle Unterstützung für die Ausbildung von Krankenschwestern. Siehe dazu unter:

Erika-Schwesternhaus und unter:

Schwestern-Verein der Hamburgischen Staatskrankenanstalten.

Text: Dr. Rita Bake/ Dr. Cornelia Göksu

Porträtgemälde von Stifterin und Stifter sowie ausführliche Daten und Informationen, auch zur Historie, unter dem Link:

www.schmilinsky-stiftung.de

Amalie Cäcilie Schmilinsky, Bildnachweis: Museum für Hamburgische Geschichte: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten, Hamburg 1992, S. 279.

Amalie Cäcilie Schmilinsky, Bildnachweis: Museum für Hamburgische Geschichte: Gisela Jaacks: Gesichter und Persönlichkeiten, Hamburg 1992, S. 279.

Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Sitzungsraum im Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Sitzungsraum im Schmilinsky Stift, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen im Garten, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen im Garten, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen beim Lernen, Nähen und Sticken, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Stiftsbewohnerinnen beim Lernen, Nähen und Sticken, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Blick in ein Zimmer einer Stiftsbewohnerin, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Blick in ein Zimmer einer Stiftsbewohnerin, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg