Hamburger Frauenbiografien

Margareta Gröwel

( Dr. Margareta Gröwel )

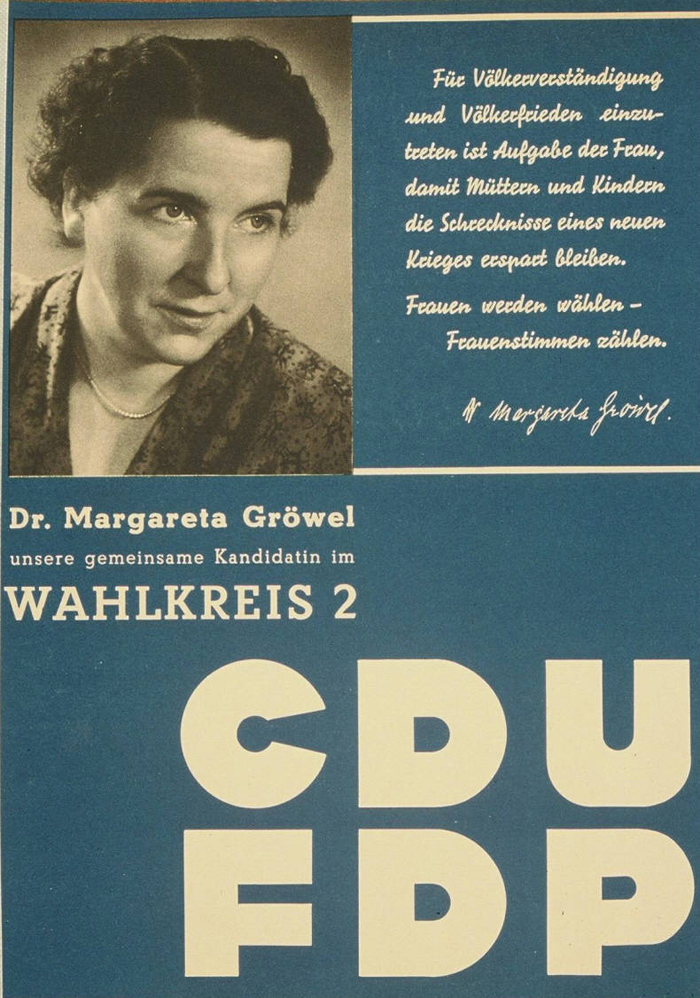

Dr. Margareta Gröwel; Quelle: CDU (CC BY-SA 3.0 de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

Dr. Margareta Gröwel; Quelle: CDU (CC BY-SA 3.0 de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

Politisch gehörte sie seit 1924 der Zentrumspartei an. Es gibt für Margareta Gröwel einen Wikipedia-Eintrag. Darin heißt es: „Gröwel war bis 1933 für das Zentrum, den Verein für das Deutschtum im Ausland VDA, den Windthorstbund [Jugendorganisation der Zentrums-Partei] und den Verein der katholischen deutschen Lehrerinnen VKDL in Hamburg aktiv.“ [1] Im Verein der katholischen deutschen Lehrerinnen, in dem sie seit 1924 Mitglied war, hatte sie bis in die NS-Zeit hinein den Hamburger Vorsitz.

Helmut Stubbe da Luz schreibt in seinem Portrait über Margareta Gröwel: „Nach der Auflösung dieser weiterführenden katholischen Schulen wechselte sie 1934 an eine der katholischen Gemeindeschulen. Parallel studierte sie seit 1931 an der Hamburger Universität Völkerkunde, austronesische Sprachen, Germanistik und Anglistik.“ [2]

1937 promovierte sie zum Dr. phil mit ihrer Dissertation über die Erziehungsprobleme der Indianerkinder in den Vereinigten Staaten

„1936 grenzte sich der Nationalsozialistische Lehrerbund durch eine Unvereinbarkeitsklausel vom Verein der katholischen deutschen Lehrerinnen ab, obgleich dieser eine regierungskonforme Position einnahm. Mit den seit 1933 von vielen Mitgliedern unterhaltenen Doppelmitgliedschaften war es jetzt vorbei. Während ungefähr drei Viertel der organisierten katholischen Lehrerinnen ihrem Verband treu blieben, wechselte Margareta Gröwel zum Nationalsozialistischen Lehrerbund. Das Motiv dafür dürfte die Aussicht gewesen sein, nach ihrem akademischen Studium in das höhere staatliche Schulwesen wechseln zu können. Dies geschah 1939, obwohl sie seit ihrer Teilnahme an einem Londoner ‚Sozialen Kongress für christliche Pädagogen‘ unter der Schirmherrschaft des Erzbischofs von Westminster 1936 wegen ihrer Auslandskontakte von der Gestapo überwacht wurde. Margareta Gröwel unterrichtete fortan an mehreren Volksschulen für Mädchen (…).“ [3]

Laut ihrer Entnazifizierungsakte war Margareta Gröwel bereits 1934 dem NS-Lehrerbund beigetreten. Auch war sie seit 1939 Mitglied in der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) und dort von 1942 bis 1943 Helferin in der Jugendpflege. [4]

Ab Ende 1944 arbeitete Margareta Gröwel in der Bibliothek des Völkerkundemuseums.

Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde sie im Rahmen der „Aktion Gewitter“, einer Verhaftungswelle, bei der viele Politikerinnen und Politiker verhaftet wurden, „die sich während der zwanziger Jahre in den Parteien der Weimarer Koalition (SPD, Deutsche Demokratische Partei, Zentrumspartei) profiliert hatten und bislang vom NS-Staat mehr oder weniger unbehelligt geblieben waren,“ [5] für fünf Tage im Konzentrationslager Fuhlsbüttel festgehalten.

Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus arbeitete Margareta Gröwel in der Bibliothek des Hamburger Völkerkundemuseums, wurde Mitbegründerin der CDU Hamburg und gehörte bis 1953 dem CDU-Landesvorstand an.

Auch war sie Gründungsmitglied des Hamburger Frauenrings und Mitglied des Vereins der katholischen deutschen Lehrerinnen.

Helmut Stubbe da Luz schreibt weiter über Margareta Gröwel: „Zu Konrad Adenauer, der bei seinen mehrfachen Aufenthalten in Hamburg gelegentlich bei den Schwestern Margareta und Franziska Gröwel zu Gast war, entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Wohl auch dank dieser Verbindung gehörte Margareta Gröwel seit 1948 dem CDU-Zonenvorstand an.

Nicht nur im Wahlkampf der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern auch noch auf dem Hamburger CDU-Parteitag 1950 hat Margareta Gröwel mit zeittypischem Pathos verkündet: ‚Weil der weibliche Geist sich mehr vor der Weisheit Gottes neigt und mehr aus dieser Weisheit lebt als aus eigenem Wissen und Erkennen, sind wir Frauen in der Politik verantwortlich, daß ein Hauch des Irrationalen, des Göttlichen in unserer rationalen und materialistischen Zeit verspürt werde.‘ In solchen Worten lag zugleich eine Herausforderung für die seit Sommer 1946 die Hamburger CDU dominierenden großbürgerlich-liberalkonservativ-prostestantischen Kreise. Von ihnen verlangte Gröwel auch einen maßgeblichen weiblichen Einfluss in der Wirtschaftspolitik.“ [6]

1950 wurde Margareta Gröwel auf dem Bundesparteitag der CDU in den Vorstand der CDU Deutschland gewählt.

„Bei der ersten Bundestagswahl 1949 wurde sie aufgrund eines Wahlabkommens als gemeinsame Kandidatin von CDU und FDP im Wahlkreis Hamburg IV ins Parlament gewählt, wo sie sich insbesondere den Frauenfragen zuwandte und Vorsitzende des Büchereiausschusses des Bundestages war. Sie stand dem Frauenarbeitskreis der CDU vor und war Beiratsmitglied der Deutschland-Zentrale der Weltorganisation der Mütter aller Nationen (WOMAN). Am Ende der Legislaturperiode [ 1953] schied sie sowohl aus dem Bundestag als auch aus dem CDU-Bundesvorstand aus, um als Konsulin in die Vereinigten Staaten zu gehen.“ [7]

„1953 wurde sie als erste Frau im deutschen Konsulardienst Konsulin in Houston. [Im selben Jahr heiratete sie den österreichischen Ingenieur Maximilian Sztollar und führte fortan den Nachnamen Sztollar-Gröwel] Sie versuchte die Handelsbeziehungen zwischen Westdeutschland und dem amerikanischen Südwesten zu fördern. Nach ihrer Zeit in Houston war sie von 1962 bis 1964 in gleicher Funktion in Lüttich tätig.“ [8]

Später kehrte sie nach Hamburg zurück, war Witwe und verbrachte ihren Ruhestand in der Hansestadt.

Text: Rita Bake

Quellen:

1 Wikipedia: Margareta Gröwel, abgerufen 13.1.2018.

2 Helmut Stubbe da Luz: Margareta Gröwel, in: Hamburgische Biografie: Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 5. Hamburg 2010, S. 155.

3 Ebenda.

4 Staatsarchiv Hamburg 221-11 ED 2376

5 Helmut Stubbe da Luz: Margareta Gröwel, in: Hamburgische Biografie: Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 5. Hamburg 2010, S. 155.

6 Helmut Stubbe da Luz, a. a. O., S. 155f.

7 Wikipedia: Margareta Gröwel, abgerufen 13.1.2018.

8 Ebenda.

1 Wikipedia: Margareta Gröwel, abgerufen 13.1.2018.

2 Helmut Stubbe da Luz: Margareta Gröwel, in: Hamburgische Biografie: Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 5. Hamburg 2010, S. 155.

3 Ebenda.

4 Staatsarchiv Hamburg 221-11 ED 2376

5 Helmut Stubbe da Luz: Margareta Gröwel, in: Hamburgische Biografie: Personenlexikon. Hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke. Bd. 5. Hamburg 2010, S. 155.

6 Helmut Stubbe da Luz, a. a. O., S. 155f.

7 Wikipedia: Margareta Gröwel, abgerufen 13.1.2018.

8 Ebenda.