Hamburger Frauenbiografien

Gotteswohnungen

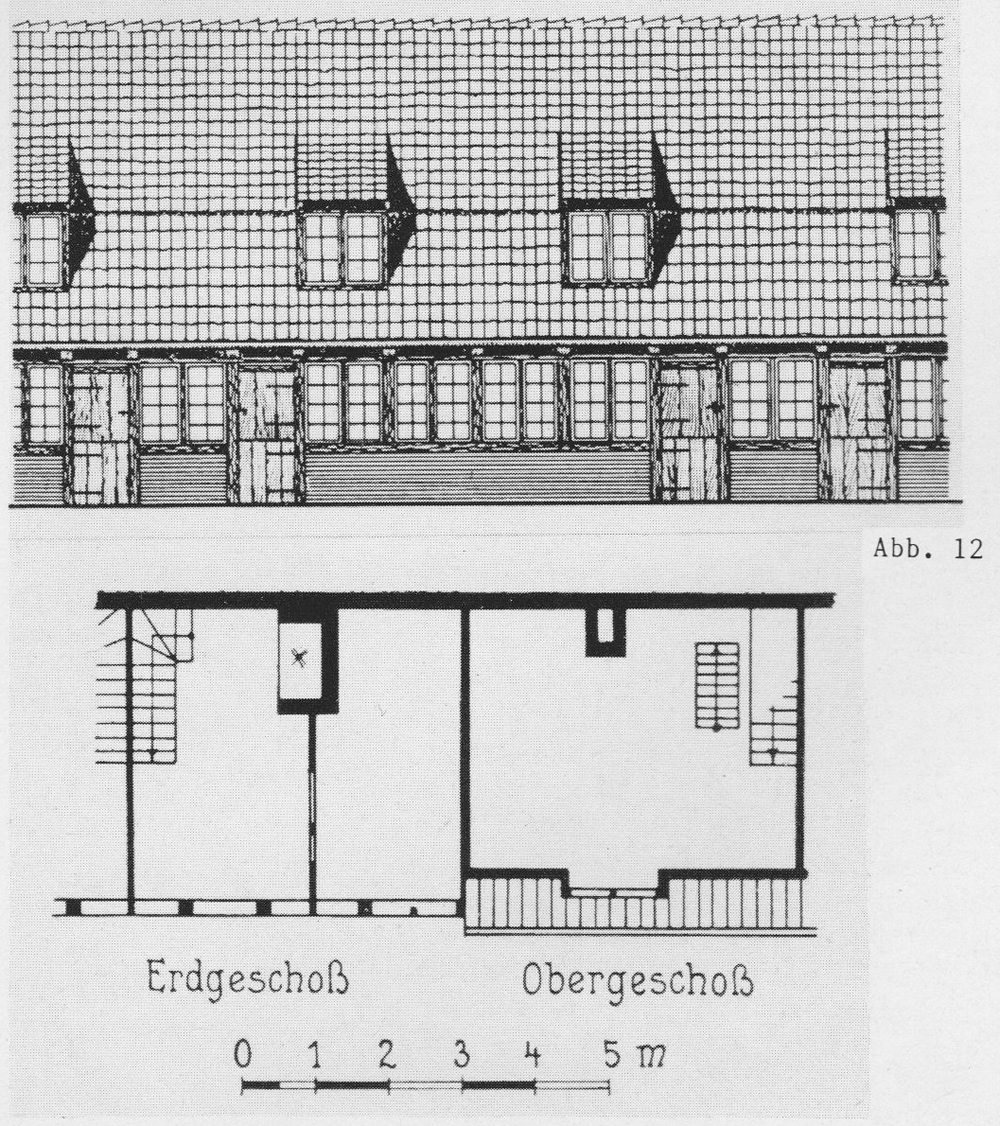

Grundriss der Freiwohnungen des Anna Büring Testaments, aus: Winkelmann, F.: Wohnhaus und Bude in Alt-Hamburg. Berlin 1937, S. 163.

Grundriss der Freiwohnungen des Anna Büring Testaments, aus: Winkelmann, F.: Wohnhaus und Bude in Alt-Hamburg. Berlin 1937, S. 163.

Wer sich wegen Alters und Gebrechlichkeit nicht mehr allein versorgen konnte und keine Möglichkeit besaß, bei seinen Kindern unterzukommen, dem boten Gotteswohnungen Unterkunft. Arme Witwen konnten die oft hohen Eintrittsgelder jedoch meist nicht bezahlen. Auch besaßen sie keine Wertgegenstände, die anstatt eines Eintrittsgeldes der Privatstiftung, die solche Gotteswohnungen errichteten und verwalteten, übergeben werden konnten. Deshalb fanden diese Frauen ihre letzte Zuflucht in Hospitälern.

Die Bewohnerinnen von Gotteswohnungen hingegen hatten meist einmal „bessere Tage“ erlebt, gehörten dem Mittelstand an und besaßen deshalb einiges Geld, um das Eintrittsgeld zu entrichten oder verfügten über Wertgegenstände, die nach ihrem Tod an die Stiftung fielen.

Der Glockenhof. Bildquelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Der Glockenhof. Bildquelle: Museum für Hamburgische Geschichte

48 Jahre später ließen Joachim von Kampe und Nicolaus van Wouwern in der Spitalerstraße 31/33 zwölf Freiwohnungen und 35 Buden errichten. In jeder Wohnung lebten zwei alte Frauen. Ebenfalls im 16. Jahrhundert wurde in der Spitalerstraße 51 die Tibbecke Nigel und Johann-Bockholt Stiftung mit sieben Freiwohnungen für alte Frauen gegründet.

In der Rosenstraße 12 und 13 wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Kellinghusen Gotteshof erreichtet. Hier gab es 12 Freiwohnungen für 12 alte Frauen, die allerdings ein hohes Eintrittsgeld zahlen mussten. Bis 1709 bestanden die Gebäude aus zwei Häusern an der Rosenstraße und aus zehn im Hofe liegenden Buden. 1747 wurden die baufälligen Wohnungen abgerissen und neue massive Häuser errichtet. Im 19. Jahrhundert befand sich die Stiftung im Raboisen 35.

In der Rosenstraße 93 wurde 1592 der Hermann-Wetken-Gotteshof errichtet. Er bestand aus zehn Buden (Buden: kleine zweigeschossige Bauten, die in den Hinterhöfen standen) und einem Vorderhaus zur Straße hin. Beim großen Brand 1842 wurden die Häuser zerstört. Vergeben wurden die Wohnungen an über 50jährige Witwen und Jungfrauen christlicher Religion zu einem hohen Eintrittsgeld vergeben. Nach dem Tod der Bewohnerinnen erhielt die Stiftung das Mobiliar der Verstorbenen.

Im Rademachergang 102 hatte Gesche Lose ein Erbgrundstück und vergab an sechs arme Witwen Freiwohnungen.

In der Lilienstraße 41 und 43 lagen im großen Karlandshof vierzehn Freiwohnungen für alte Frauen.

Text: Rita Bake