Hamburger Frauenbiografien

Nonnenkloster Herwardeshude

1246 gründete ein Konsortium, darunter

Heilwig, die Frau des Grafen Adolph des IV. von Holstein, und das Hamburger Domkapitel, in dem bei Hamburg (beim heutigen Stadtteil St. Pauli) gelegenen Dorf Herwadeshude ein Zisterzienserinnenkloster. Die Prosperität des Klosters steigerte sich langsam, wurde aber zeitweilig gebremst, als der kleine Mühlbach, an dem es lag, versiegte.

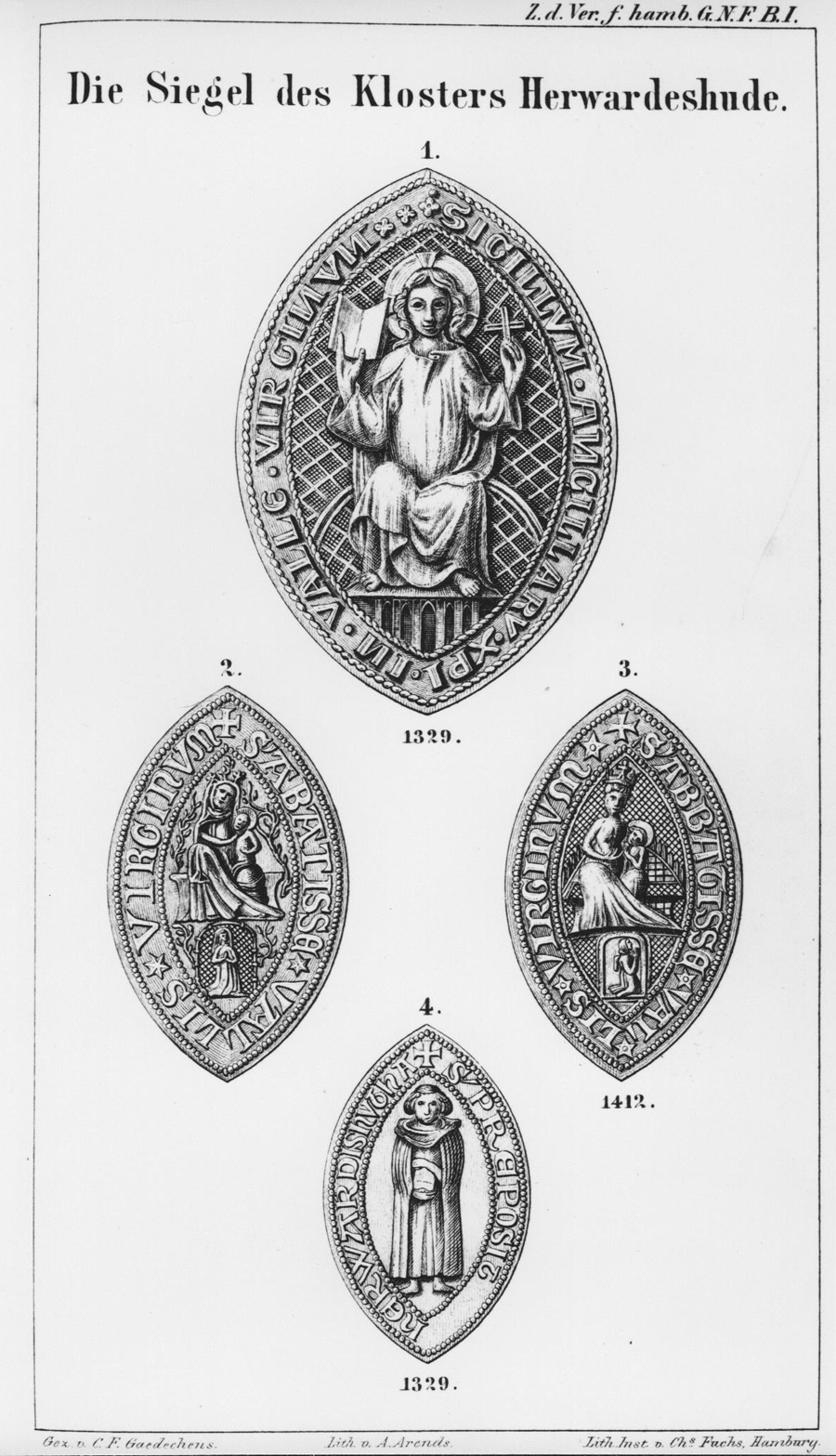

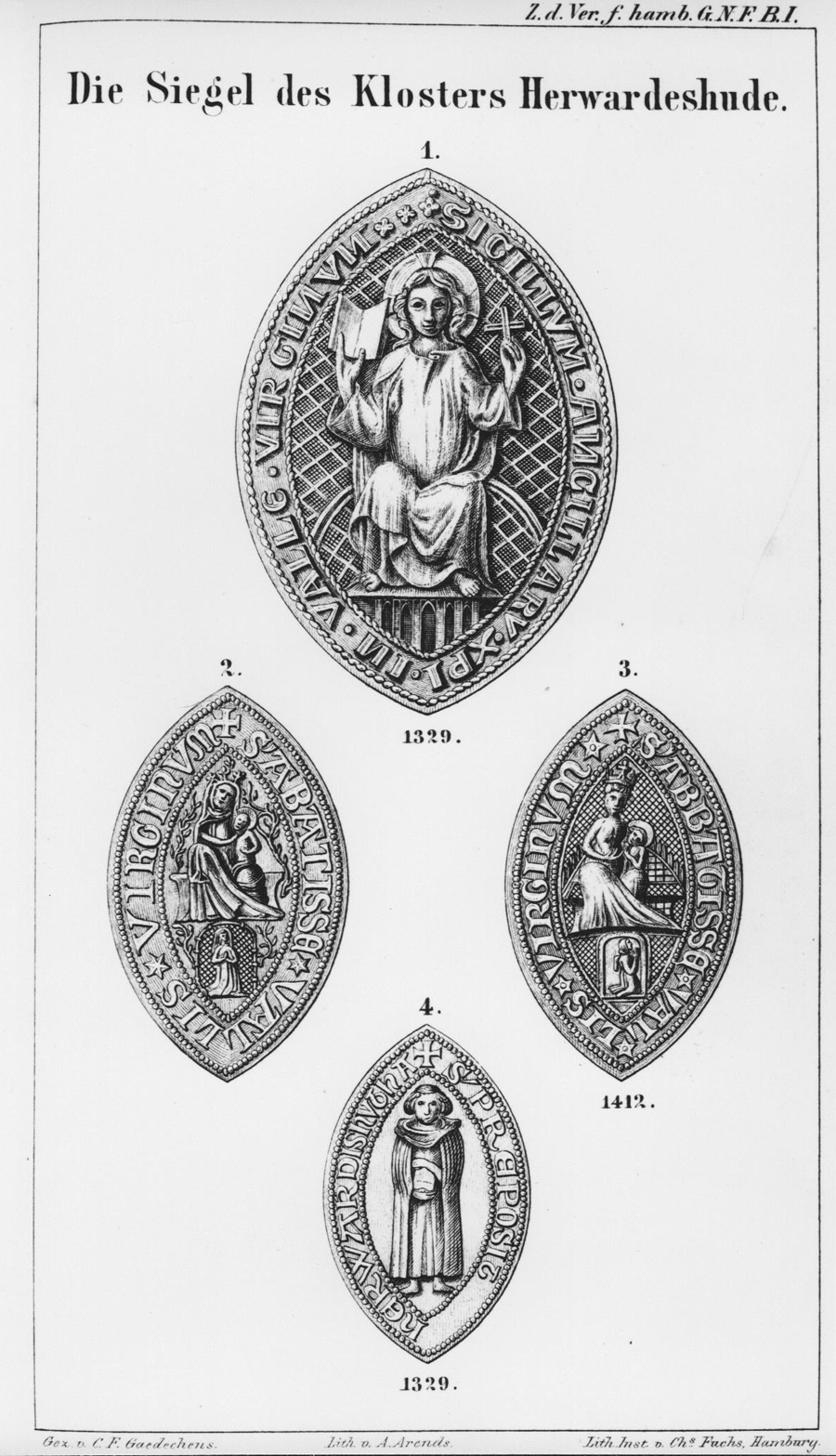

Die Siegel des Klosters Herwadeshude. Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Da das Kloster Herwadeshude teilweise innerhalb des Hamburger Weichbilds lag und der Rat der Stadt darauf abzielte, auf diesem Gebiet einen freien Plafond zu schaffen, zog das Kloster 1295 nach Odersfelde an die Oberalster zwischen den heutigen Straßen:

Heilwigstraße,

Harvestehuder Weg,

Jungfrauenthal bis zur

Krugkoppelbrücke. Der alte Klostername „Herwadeshude“ blieb erhalten.

Die Siegel des Klosters Herwadeshude. Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Da das Kloster Herwadeshude teilweise innerhalb des Hamburger Weichbilds lag und der Rat der Stadt darauf abzielte, auf diesem Gebiet einen freien Plafond zu schaffen, zog das Kloster 1295 nach Odersfelde an die Oberalster zwischen den heutigen Straßen:

Heilwigstraße,

Harvestehuder Weg,

Jungfrauenthal bis zur

Krugkoppelbrücke. Der alte Klostername „Herwadeshude“ blieb erhalten.

Das Kloster erwarb große Besitzungen, so Hof Heimischhude sowie Odersfelde, Eppendorf, Winterhude, Alsterdorf, Groß-Borstel, Niendorf, Lokstedt, Ohlsdorf, Eimsbüttel, Bahrenfeld, Ottensen, Othmarschen und Rissen. Fast alle diese Ländereien gingen im 19. Jahrhundert in den Besitz der Stadt Hamburg über.

Obwohl dem Frauenkloster Herwadeshude eine gewählte Äbtissin vorstand, wurden die Nonnen in wichtigen religiösen, rechtlichen und ökonomischen Angelegenheiten durch Männer vertreten. Die Äbtissin war nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern durch Eid dem Erzbischof von Bremen verpflichtet. Ein von der Äbtissin und ihrer Stellvertreterin, der Priorin, gewählter Praepositus (Probst), stand dem Gottesdienst vor, da Frauen in der katholischen Kirche von der Durchführung des Gottesdienstes ausgeschlossen waren und heute noch sind. Daneben ordnete der Probst auch die geschäftlichen Angelegenheiten des Klosters. Er gehörte meist dem weltlichen Stand an und war häufig durch verwandtschaftliche Beziehungen mit einigen Frauen des Klosters verbunden. Ein Advocatus (Kirchenvogt) war zuständig für die Verwaltung der Sach- bzw. Geldwerte und der Ländereien.

Wollte das Kloster Land kaufen, übernahm der Rat der Stadt Hamburg, dessen Mitglieder dem Kloster ebenfalls durch verwandtschaftliche Beziehungen nahestanden, die Schirmherrschaft. Er übte darüber hinaus die Jurisdiktion für das Kloster aus und übernahm seine Landwehrpflicht.

Die meisten Nonnen stammten aus angesehenen Hamburger Bürgerfamilien, wobei der Eintritt in das Kloster selten aus freiem Entschluss der Töchter erfolgte. Häufig stand gezielte Familien- oder Erbschaftspolitik dahinter. Andererseits bildete das Klosterleben eine Alternative zum Eheleben, da es den Frauen ermöglichte, ledig zu bleiben und trotzdem gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftliche Absicherung zu genießen.

Das Ordensrecht bestimmte, dass die Nonnen keinen Privatbesitz zu haben hätten, – was auch bedeutete, – dass die Nonnen von ihren Familien nichts erben durften. Dies war ein wesentlicher Grund, warum viele Bürgerfamilien ihre Töchter ins Kloster steckten. Dadurch konnte ein Familienvater, der mit einer großen Töchterschar gesegnet war, eine Aufsplittung seines zu vererbenden Vermögens verhindern.

Da das Nonnenkloster Harvestehude, das durchschnittlich aus ca. 40 Mitgliedern bestand, hauptsächlich eine Versorgungs- und Erziehungseinrichtung für Hamburger Bürgertöchter war, schienen die so „berufenen“ Nonnen nicht gerade prädestiniert für ein Leben nach den strengen Klosterregeln, die da lauteten: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Darüber hinaus war das Leben im Kloster stark reglementiert durch Gottesdienste, Gebetsstunden, Arbeiten beim Ackerbau und Kultivieren des Ödlandes sowie durch standesgemäße Arbeiten wie Verwaltungsangelegenheiten, Handarbeiten und Unterrichten von Töchtern aus reichen Bürgerfamilien.

Es entwickelte sich bald ein eher bürgerlicher Lebensstil, und es gab manche Annehmlichkeit im täglichen Nonnendasein. So ignorierten die Nonnen z. B. die Anordnung nach gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten und aßen lieber für sich allein. Auch die Anforderungen an die Küche wuchsen, so dass 1460 das Brauhaus und 1462 die Küche erweitert werden mussten.

Für die Hausarbeit und Landwirtschaft wurden Hilfskräfte eingestellt. Die übrigen täglichen Arbeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Gartenarbeit und Viehhaltung besorgten so genannte Laienschwestern – meist Frauen aus der Unter- oder Mittelschicht. Sie waren aus dem Wunsch heraus, Gott zu dienen, oder, weil sie unverheiratet blieben oder bleiben, aber dennoch finanziell existieren wollten, ins Kloster eingetreten. Da die Laienschwestern keine eigenen Einkünfte besaßen, waren sie vom Kloster finanziell abhängig. Die Folge war: sie mussten die „unteren“ Tätigkeiten verrichten.

Im 15. Jhd. legten die Nonnen ihre durch Landwirtschaft, Memorienlesungen, Erbfall und Nonnenausstattungen erworbenen Gelder auf dem städtischen Rentenmarkt an, liehen gegen die Nutzung aus Grundstücken Geld an Hamburger Bürger und wurden die größten geistlichen Geldgeberinnen auf dem Hamburger Kapitalmarkt. Sie erwirtschafteten jährlich Beträge, die dem 4-10fachen des Einkommens der reichsten Hamburger Großkaufleute entsprachen.

1530 wurde das Kloster im Zuge der Reformation gegen den Willen der Nonnen aufgelöst.

Text: Rita Bake

Die Siegel des Klosters Herwadeshude. Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Die Siegel des Klosters Herwadeshude. Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Das Kloster erwarb große Besitzungen, so Hof Heimischhude sowie Odersfelde, Eppendorf, Winterhude, Alsterdorf, Groß-Borstel, Niendorf, Lokstedt, Ohlsdorf, Eimsbüttel, Bahrenfeld, Ottensen, Othmarschen und Rissen. Fast alle diese Ländereien gingen im 19. Jahrhundert in den Besitz der Stadt Hamburg über.

Obwohl dem Frauenkloster Herwadeshude eine gewählte Äbtissin vorstand, wurden die Nonnen in wichtigen religiösen, rechtlichen und ökonomischen Angelegenheiten durch Männer vertreten. Die Äbtissin war nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern durch Eid dem Erzbischof von Bremen verpflichtet. Ein von der Äbtissin und ihrer Stellvertreterin, der Priorin, gewählter Praepositus (Probst), stand dem Gottesdienst vor, da Frauen in der katholischen Kirche von der Durchführung des Gottesdienstes ausgeschlossen waren und heute noch sind. Daneben ordnete der Probst auch die geschäftlichen Angelegenheiten des Klosters. Er gehörte meist dem weltlichen Stand an und war häufig durch verwandtschaftliche Beziehungen mit einigen Frauen des Klosters verbunden. Ein Advocatus (Kirchenvogt) war zuständig für die Verwaltung der Sach- bzw. Geldwerte und der Ländereien.

Wollte das Kloster Land kaufen, übernahm der Rat der Stadt Hamburg, dessen Mitglieder dem Kloster ebenfalls durch verwandtschaftliche Beziehungen nahestanden, die Schirmherrschaft. Er übte darüber hinaus die Jurisdiktion für das Kloster aus und übernahm seine Landwehrpflicht.

Die meisten Nonnen stammten aus angesehenen Hamburger Bürgerfamilien, wobei der Eintritt in das Kloster selten aus freiem Entschluss der Töchter erfolgte. Häufig stand gezielte Familien- oder Erbschaftspolitik dahinter. Andererseits bildete das Klosterleben eine Alternative zum Eheleben, da es den Frauen ermöglichte, ledig zu bleiben und trotzdem gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftliche Absicherung zu genießen.

Das Ordensrecht bestimmte, dass die Nonnen keinen Privatbesitz zu haben hätten, – was auch bedeutete, – dass die Nonnen von ihren Familien nichts erben durften. Dies war ein wesentlicher Grund, warum viele Bürgerfamilien ihre Töchter ins Kloster steckten. Dadurch konnte ein Familienvater, der mit einer großen Töchterschar gesegnet war, eine Aufsplittung seines zu vererbenden Vermögens verhindern.

Da das Nonnenkloster Harvestehude, das durchschnittlich aus ca. 40 Mitgliedern bestand, hauptsächlich eine Versorgungs- und Erziehungseinrichtung für Hamburger Bürgertöchter war, schienen die so „berufenen“ Nonnen nicht gerade prädestiniert für ein Leben nach den strengen Klosterregeln, die da lauteten: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Darüber hinaus war das Leben im Kloster stark reglementiert durch Gottesdienste, Gebetsstunden, Arbeiten beim Ackerbau und Kultivieren des Ödlandes sowie durch standesgemäße Arbeiten wie Verwaltungsangelegenheiten, Handarbeiten und Unterrichten von Töchtern aus reichen Bürgerfamilien.

Es entwickelte sich bald ein eher bürgerlicher Lebensstil, und es gab manche Annehmlichkeit im täglichen Nonnendasein. So ignorierten die Nonnen z. B. die Anordnung nach gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten und aßen lieber für sich allein. Auch die Anforderungen an die Küche wuchsen, so dass 1460 das Brauhaus und 1462 die Küche erweitert werden mussten.

Für die Hausarbeit und Landwirtschaft wurden Hilfskräfte eingestellt. Die übrigen täglichen Arbeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Gartenarbeit und Viehhaltung besorgten so genannte Laienschwestern – meist Frauen aus der Unter- oder Mittelschicht. Sie waren aus dem Wunsch heraus, Gott zu dienen, oder, weil sie unverheiratet blieben oder bleiben, aber dennoch finanziell existieren wollten, ins Kloster eingetreten. Da die Laienschwestern keine eigenen Einkünfte besaßen, waren sie vom Kloster finanziell abhängig. Die Folge war: sie mussten die „unteren“ Tätigkeiten verrichten.

Im 15. Jhd. legten die Nonnen ihre durch Landwirtschaft, Memorienlesungen, Erbfall und Nonnenausstattungen erworbenen Gelder auf dem städtischen Rentenmarkt an, liehen gegen die Nutzung aus Grundstücken Geld an Hamburger Bürger und wurden die größten geistlichen Geldgeberinnen auf dem Hamburger Kapitalmarkt. Sie erwirtschafteten jährlich Beträge, die dem 4-10fachen des Einkommens der reichsten Hamburger Großkaufleute entsprachen.

1530 wurde das Kloster im Zuge der Reformation gegen den Willen der Nonnen aufgelöst.

Text: Rita Bake