Hamburger Frauenbiografien

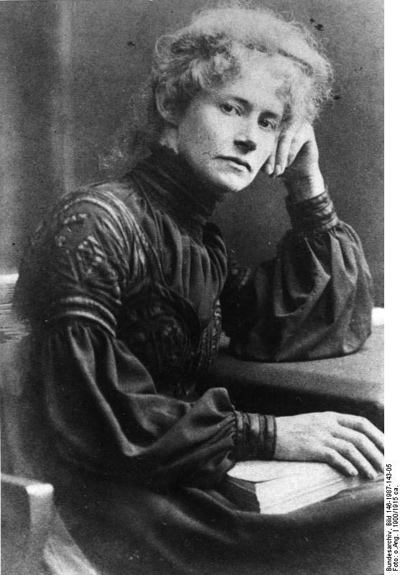

Lida Gustava Heymann

Lida Gustava Heymann, Quelle: Bundesarchiv, Bild 146-1987-143-05 / CC BY-SA 3.0 de (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en), via Wikimedia Commons

Lida Gustava Heymann, Quelle: Bundesarchiv, Bild 146-1987-143-05 / CC BY-SA 3.0 de (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en), via Wikimedia Commons

Lida Gustava Heymann wuchs mit vier Geschwistern in einem reichen Hamburger Kaufmannshaus auf, besuchte die Höhere Töchterschule und absolvierte einen fünfjährigen Pensionsaufenthalt in Dresden. Zurückgekehrt ins Elternhaus, weigerte sie sich, das Dasein einer höheren Tochter zu führen und unterrichtete stattdessen an einer Armenschule. Von ihrem Vater wurde sie als Verwalterin seines Sechs-Millionen-Nachlasses bestimmt. Als er starb, bedurfte es immenser Auseinandersetzungen mit dem Hamburger Staat, bis Lida Gustava Heymann dieses Amt antreten konnte. In ihrer Funktion als Nachlassverwalterin versuchte sie soziale Not zu lindern und sich für Fraueninteressen einzusetzen. 1896 gründete sie einen Mittagstisch für erwerbslose Frauen mit angegliedertem Kindergarten. 1897 richtete sie in der Paulstraße 9 eine Art Frauenhaus ein, wo sich Frauen Rat und Schutz holen konnten. 1899 eröffnete sie eine Handelsschule für Mädchen. Ab ihrem 35. Lebensjahr studierte sie in Berlin und München 6 Semester Sozialwissenschaften. Gleichzeitig engagierte sie sich in der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung. Gründete 1896 mit Helene Bonfort die Ortsgruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Hier stellten sich Differenzen zwischen den „Gemäßigten“, zu denen Helene Bonfort gehörte, und den „Radikalen“ ein. Die „Radikalen“, zu denen Lida Gustava Heymann gehörte, wollten sich nicht nur mit Wohlfahrtsangelegenheiten beschäftigen, sondern forderten ein stärkeres politisches Engagement. Vehement traten sie für die volle staatsbürgerliche Gleichstellung der Frau ein. 1898 kam es zur Abspaltung der „Radikalen“. Lida Gustava Heymann gründete 1900 mit den Abtrünnigen eine Ortsgruppe des Vereins Frauenwohl, der 1888 in Berlin entstanden war.

(Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang: "Was glaubt Ihr denn wer wir sind? - Her mit dem Frauenwahlrecht", Sprecherinnen: Rita Bake, Herma Koehn, Hanka Schmidt)

Um der Forderung nach der staatsbürgerlichen Gleichstellung der Frau Nachdruck zu verleihen, gründeten 1902 Lida Gustava Heymann, Dr. Anita Augspurg und Minna Cauer in Hamburg den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. Hamburg wurde damit zum Zentrum der Stimmrechtsbewegung. Der Verein, der 1903 in

Deutscher Verband für Frauenstimmrecht umbenannt worden war, organisierte 1904 in Berlin den Gründungskongress des Weltbundes für Frauenstimmrecht. Die Frauenstimmrechtsbewegung war zunächst sehr erfolgreich. Als aber infolge der preußischen Wahlrechtsreformbestrebungen der Deutsche Verband für Frauenstimmrecht seine Forderung konkretisierte und auf der zweiten Generalversammlung im Jahre 1907 das allgemeine und gleiche Stimmrecht für alle einklagte, kam es zu heftigen Kontroversen. Ein Teil der Frauen meinte, diese Forderung widerspräche der „Neutralität“ der Frauenbewegung und schlösse sich der SPD an, die sich zum gleichen und allgemeinen Wahlrecht für Frauen und Männer bekannte. Es kam zur Spaltung der Frauenstimmrechtsbewegung. Lida Gustava Heymann und ihre Freundin Dr. Anita Augspurg gründeten daraufhin 1913 zusammen mit Minna Cauer den Deutschen Frauenstimmrechtsbund.

Seit Beginn des Ersten Weltkrieges stand in der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung der Kampf für Frieden an erster Stelle. Die Frauenstimmrechtsfrage wurde dabei aber nicht vergessen. Vielmehr wurde ein enger Zusammenhang zwischen der politischen Gleichberechtigung der Frauen und der Friedensfrage gesehen. Man war der Überzeugung, dass erst dann, wenn Frauen Einfluss auf die Politik hätten, Kriege vermeidbar würden. Lida Gustava Heymann und zahlreiche andere Frauen aus vielen Ländern der Welt organisierten den ersten internationalen Friedenskongress, der vom 28. April bis 1. Mai 1915 in Den Haag stattfand. Lida Gustava Heymann und Dr. Anita Augspurg waren auch Mitbegründerinnen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF), die im Mai 1919 in Zürich gegründet wurde und im Juni 1919 in Frankfurt am Main eine deutsche Sektion erhielt, in der Heymann und Augspurg führend tätig waren.

(Ausschnitt aus dem Szenischen Rundgang "Verbotene Wege der Liebe", (Sprecherinnn: Rita Bake, Beate Kiupel, Hema Koehn); Mehr zum Anhören über Lida Gustava Heymann im Eintrag: Frauenhaus)

Lida Gustava Heymann lebte mit ihrer Freundin Dr. Anita Augspurg, die sie 1896 auf dem Internationalen Frauenkongress in Berlin kennen gelernt hatte, zusammen. Zuerst wohnten und arbeiteten sie in Hamburg und Berlin, ab 1907 waren München und Berlin ihre Hauptwirkungsstätten. Im März 1916 erhielt Lida Gustava Heymann vom bayerischen Kriegsministerium ein Schreiben, aus dem hervorging,

Szenenbild aus dem Szenischen Rundgang "Verbotene Wege der Liebe", v.l. Herma Koehn, Beate Kiupel

Szenenbild aus dem Szenischen Rundgang "Verbotene Wege der Liebe", v.l. Herma Koehn, Beate Kiupel

Als sich Lida Gustava Heymann und ihre Freundin Dr. Anita Augspurg Ende Januar 1933 im Ausland befanden, wurde Lida Gustava Heymanns nicht unerheblicher materieller Besitz beschlagnahmt und sie selbst expatriiert. Lida Gustava Heymann und Dr. Anita Augspurg blieben in der Schweiz im Exil. Auch in der Emigration ging ihr Kampf für den Frieden weiter, immer wieder riefen sie zum Boykott gegen Hitler-Deutschland auf.

Seit 1950 gibt es im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel die Heymannstraße.

Text: Rita Bake

Quellen:

Lida Gustava Heymann: Erlebtes - Erschautes. Deutsche Frauen kämpfen für Freiheit, Recht und Frieden, 1850-1940. in Zusammenarbeit mit Anita Augspurg. Hrsg.: Margrit Twellmann. Frankfurt am Main 1992

Lida Gustava Heymann: Erlebtes - Erschautes. Deutsche Frauen kämpfen für Freiheit, Recht und Frieden, 1850-1940. in Zusammenarbeit mit Anita Augspurg. Hrsg.: Margrit Twellmann. Frankfurt am Main 1992