Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : Heidberg

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe S (Name)

Anita Sellenschloh

Anita Sellenschloh, Foto: Privatbesitz Petra Fabig

Anita Sellenschloh, Foto: Privatbesitz Petra Fabig

Anita Sellenschloh bekam die Möglichkeit, die damalige „Reformschule“ in der Telemannstraße, die die Selbstständigkeit und individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler förderte, zu besuchen.

Im Alter von sechzehn Jahren trat sie zunächst den „Falken“, der sozialistischen Arbeiterjugend, bei, wechselte aber bald zum Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD), nahm an Demonstrationen teil, spielte politisches Straßentheater, so in der Agit-Prop-Truppe „Rote Kolonne“ und lernte in dieser Zeit Kurt von Appen kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und verlobten sich.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit im KJVD wurde Anita Sellenschloh 1929 ausgewählt für eine Delegation in die Sowjetunion. „Vier Monate arbeitete sie in einer Leningrader Zigarettenfabrik und fand engen Kontakt zu den russischen Arbeiterinnen. Zu dieser Zeit schien ihr Traum von einer sozialen Gleichheit in der Sowjetunion verwirklicht: Sie schlief mit der Betriebsleiterin in einem kleinen Zimmer auf dem Fabrikgelände und fühlte sich wie in einer Familie aufgenommen.“ [1]

Zurück in Deutschland wurde sie 1930 beauftragt „mit dem Aufbau der Antifa-Jugend in Hamburg. Sie sammelte in dieser Tätigkeit wichtige Erfahrungen, die zu ihrem klugen Verhalten in der illegalen Arbeit während der NS-Zeit beigetragen haben.

Obwohl Anita 1928 nach der mittleren Reife die Aufnahmeprüfung für eine Ausbildung als Sozialarbeiterin als Zweitbeste bestanden hatte, bekam sie keine Ausbildungsstelle: ein frühes, politisch motiviertes Ausbildungsverbot. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sie Lehrerin werden. Zwanzig Jahre lang hielt sie sich mit Jobs als Bürokraft in den unterschiedlichsten Hamburger Betrieben über Wasser. Die einzige politisch interessante Tätigkeit war ihre Arbeit im Verlag ‚Der Arbeitslose‘ unter dem Chefredakteur Hermann Beuck. Die Zeitung mit dem Untertitel ‚Kampforgan der Erwerbslosen, Pflicht- und Fürsorgearbeiter‘ sollte die Arbeitslosen politisch informieren und aktivieren, gleichzeitig umfaßte sie einen umfangreichen Inseratenteil.

Nach Verbüßung seiner Haft in der Festung Bergedorf traf Anita in der Redaktion auch Willi Bredel, der Artikel für die Zeitung verfaßte.

Ende 1931 wurde der Hamburger Verlag aufgelöst und die Anzeigenwerbung in Berlin zentralisiert. (…) Vier bis fünf Akquisiteure besorgten aus dem ganzen Reich Anzeigen, meist von kleinen Geschäftsleuten. In der Verwaltung arbeiteten acht bis neun Mitarbeiter. Anita leitete zusammen mit Martha Bleckmann die Mahnabteilung. Hier arbeitete Anita mit der Hamburgerin Lucie Suhling zusammen. Zwischen den beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft, (…).“ [2]

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 wurde die Zeitung verboten und Anita Sellenschloh kehrte nach Hamburg zurück. Bis 1943 wurde sie neun Mal verhaftet, während der Verhöre im „Stadthaus“ – dem Gestapo-Hauptquartier – brutal misshandelt und mehrere Male inhaftiert.

Das erste Mal wurde sie im Juni 1933 verhaftet und kam in Einzelhaft ins UG Hamburg: „‚Kurt und ich hatten einen Liedanfang. Ich saß im obersten Stockwerk in der Zelle. So oft es möglich war, kam Kurt unten die Wallanlagen entlang und pfiff dieses Lied. Ich ging dann an das Zellenfenster, und so konnten wir uns sehen und heimlich zuwinken. Natürlich war es verboten und ich mußte sehr aufpassen. Aber irgendwie schafften wir es immer. (…) Das letztemal sah ich ihn vom Zellenfenster aus …‘ Während Anita von diesem letzten Blick, den beide tauschten, spricht, sucht sie Fotos heraus. ‚Nur wenige Fotos sind mir geblieben.‘ Sie bewahrt sie sorgfältig in einem wunderschönen Holzkästchen auf. ‚Eine Intarsienarbeit. Kurt hat sie mir gemacht – eine kunstvolle Arbeit. Er war ein hervorragender Kunsttischler.‘ In diesem Kästchen hütet sie auch seine Briefe.“ [3]

Sofort nach ihrer Freilassung schrieb und verteilte sie wieder Flugblätter und unternahm Kuriertätigkeiten zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen.

1937 wurde Anita Sellenschloh erneut verhaftet. Nachdem die Gestapo erfahren hatte, dass sie Briefe aus Spanien erhalten hatte, wohin Kurt von Appen gegangen war, um dort in den internationalen Brigaden gegen den Faschismus zu kämpfen, teilte „ihr der Chef der Gestapo, Kraus, mit zynischem Lächeln mit: ‚Kurt von Appen ist vor Madrid gefallen.‘ Sie wird abgeführt – in eine dunkle Einzelzelle gesperrt und weiß nicht, soll sie glauben, was er sagte, oder ist es eine Lüge, um sie einzuschüchtern. Sie ist 25 Jahre alt und will es nicht glauben.“ [4] Doch Kurt kam nicht zurück. Er starb 1936 im Spanischen Bürgerkrieg.

1943 heiratete sie den Gewerbeoberlehrer Sellenschloh, ein politisch Gleichgesinnter. Das Paar bekam eine Tochter. Aus dem durch die Bombenangriffe schwer zerstörten Hamburg floh Anita Sellenschloh mit ihrem Baby aufs Land nach Schleswig-Holstein.

Nach Kriegsende absolvierte Anita Sellenschloh eine Ausbildung im Seminar von Anna Siemsen zur Lehrerin, ein langgehegter Berufswunsch. Ab 1948 unterrichtete sie an der Fritz-Schumacher-Schule, bis sie 1952 an der Volks- und Realschule Am Heidberg Lehrerin wurde. Hier arbeitete sie bis zu ihrer Pensionierung 1974. In dieser Zeit war sie für fast zwei Jahre (1952–1954) mit ihrer Tochter „zu ihrem seit 1947 in La Paz/Bolivien lebenden kranken Mann (…) gezogen. Anita lehrt – in der deutschen Kolonie, einem Hort von aus Deutschland geflohenen, ‚ausgewanderten‘ Nazis – an der deutschen Schule. (…) Die Familie kehrt nach Deutschland zurück, die Eltern trennen sich.

Anita Sellenschloh vertieft ihre Zuneigung zu ihrem alten (Schul-)Freund Albert-Ali-Badekow, der selbst 3 Jungen in die neue Lebensgemeinschaft einbringt. Ali ist Verfolgter des Naziregimes, war Häftling im KZ Sachsenhausen (…).

Ali ist leidenschaftlicher Lehrer an der Peter-Petersen-Schule. Voller Engagement widmen sich beide ihrer pädagogischen Arbeit, sitzen nächtelang zusammen, besprechen ihren Unterricht (…), unterstützen sich gegenseitig. Im Zentrum stehen die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler und das große soziale Engagement beider.

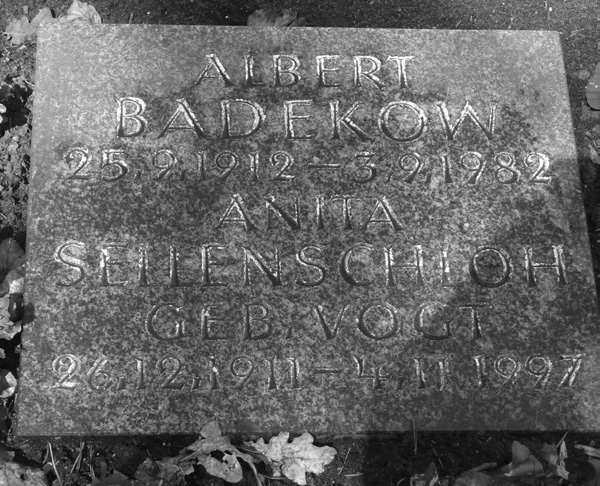

Grabstein Anita Sellenschloh, Foto: Verein Garten der Frauen e. V.

Grabstein Anita Sellenschloh, Foto: Verein Garten der Frauen e. V.

„Eine bittere Erfahrung mußte sie mit ihrer eigenen Partei machen: 1951 wurde sie aus der KPD ausgeschlossen. Ihr angebliches Vergehen gegen die Parteidisziplin: eine nicht ‚genehmigte‘ Fahrt zu Genossen nach Dänemark. Dieser Ausschluß traf sie tiefer als alle Erniedrigungen in der NS-Zeit: grundlos von den eigenen Freunden und Genossen geschnitten zu werden, ist weit schlimmer als zu wissen, wofür man kämpft und Opfer auf sich nimmt. Trotzdem blieb Anita bis zu ihrem Tode eine überzeugte Kommunistin.“ [6]

Nach ihrer Pensionierung widmete sie sich verstärkt ihrem sozialen Engagement, trat als Zeitzeugin an Schulen und Universitäten auf, war eine der Gründerinnen der Willi-Bredel-Gesellschaft e. V., Mitglied bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), und Mitglied des Auschwitz-Komitees.

Quellen:

1 Rundbrief 1998 der Willi-Bredel-Gesellschaft, Geschichtswerkstatt e. V.

2 Ebenda.

3 Gerda Zorn: Rote Großmütter, gestern und heute. Köln 1989, S. 28f.

4 Gerda Zorn, a. a. O., S. 29.

5 www.grundschule-am-heidberg.de/anita-sellenschloh.html

6 Rundbrief 1998, a. a. O.

1 Rundbrief 1998 der Willi-Bredel-Gesellschaft, Geschichtswerkstatt e. V.

2 Ebenda.

3 Gerda Zorn: Rote Großmütter, gestern und heute. Köln 1989, S. 28f.

4 Gerda Zorn, a. a. O., S. 29.

5 www.grundschule-am-heidberg.de/anita-sellenschloh.html

6 Rundbrief 1998, a. a. O.