Hamburger Frauenbiografien

Fanny David

Fanny wurde als ältestes Kind des Kaufmanns Max David und seiner Ehefrau Martha, geborene Brach, in Berlin geboren. Um 1900 siedelte die Familie nach Altona über, wo der Vater, wie bereits in Berlin, ein Geschäft für Wein- und Spirituosen-Import betrieb. Max David starb 1929.

Laut Adressbuch von 1933 wohnte Fanny David in Hamburg am Kämmererufer 10. Nun folgte ein Umzug in den Hauersweg 18 I, wo sie bis April 1939 zusammen mit ihrer Mutter lebte. Zum 5. April 1939 musste sie mit ihrer Mutter in ein „Judenhaus“ in der Haynstraße 5 umziehen; auch Fannys Schwester Irma zog zwangsweise in die zwei Zimmer im Parterre. Weitere Zwangsumzüge für die drei Frauen folgten: am 7. April 1942 ins „Judenhaus“ Ostmarkstraße 24 (heute Hallerstraße) und zum 1. September 1942 ordnete die Gestapo die Umquartierung in das „Judenhaus“ Beneckestraße 4 an. Seit dem 11. Juni 1943 standen die Bewohner des Gebäudekomplexes Beneckestraße 2-6 unter Hausarrest. Von dort wurden alle drei Frauen am 23. Juni 1943 mit dem 14. Transport nach Theresienstadt deportiert.

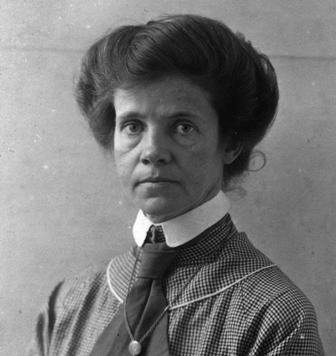

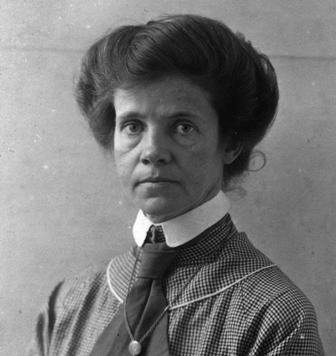

Fanny David, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Fanny, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen war, engagierte sich „in der praktischen und politischen Wohlfahrtsarbeit und trat in das 1921 neu gegründete Wohlfahrtsamt Hamburg ein“. Für ihre verantwortungsvolle Aufgabe brachte sie laut Werner Jochmann „besondere Voraussetzungen mit: gute Menschenkenntnis, Geduld und Verständnis, sowie innere Ausgeglichenheit selbst in schwierigen Situationen und bei extremen Belastungen“. Aufgrund ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz wurde sie bald zur Inspektorin ernannt und weiter befördert.

Fanny David, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Fanny, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen war, engagierte sich „in der praktischen und politischen Wohlfahrtsarbeit und trat in das 1921 neu gegründete Wohlfahrtsamt Hamburg ein“. Für ihre verantwortungsvolle Aufgabe brachte sie laut Werner Jochmann „besondere Voraussetzungen mit: gute Menschenkenntnis, Geduld und Verständnis, sowie innere Ausgeglichenheit selbst in schwierigen Situationen und bei extremen Belastungen“. Aufgrund ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz wurde sie bald zur Inspektorin ernannt und weiter befördert.

Die Beamtin des gehobenen und mittleren Verwaltungsdienstes Fanny David leitete als einzige Frau von 1930 bis 1933 die Hamburger Wohlfahrtsstelle im Stadtteil Barmbek. In dieser Position gehörte sie zum Beraterkreis des Präsidenten des Wohlfahrtsamtes. 1932 zur Oberinspektorin ernannt, war sie bei Bewohnerinnen und Bewohnern ihres Stadtteils äußerst beliebt, da diese „spürten, dass nicht nur ein Beamter vor ihnen saß, …sondern ein Mensch, der am Schicksal jedes einzelnen Anteil nahm…“.

Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentum am 4. April 1933 wurde sie als Jüdin und Sozialdemokratin fristlos entlassen. Auf Bitten des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde arbeitete sie in der Folge als „erfahrene und charakterstarke Frau“ in der neugegründeten Beratungsstelle. 1939 übernahm sie die Leitung des Wohlfahrtswesens in der Jüdischen Gemeinde Hamburgs. Als Stellvertreterin des Leiters der Hauptabteilung Fürsorgewesen übte sie seit Herbst 1939 „Arbeiten zur Zwangsüberleitung der gesamten öffentlichen Fürsorge für Juden auf den Jüdischen Religionsverband“ aus, als das NS-Regime Juden von staatlichen Leistungen ausschloss.

Nachdem alle jüdischen Organisationen aufgelöst worden waren, wurden am 23. Juni 1943 die letzten Angestellten des „Jüdischen Religionsverbandes“ nach Theresienstadt deportiert. Unter den Deportierten befanden sich auch Fanny, ihre jüngere Schwester Irma Zancker, sowie ihre Mutter Martha David. Auf den Kultussteuerkarten von Fanny und ihrer Mutter wurde vermerkt: „deportiert 23/6 43“, ein ungewöhnlicher Hinweis, da eigentlich der gewollt irreführende Vermerk „Abwanderung“ oder „Evakuierung“ gebräuchlich war. Aufgrund ihrer Tätigkeit war Fanny relativ gut über das weitere Schicksal der deportierten Juden informiert, das nun auch sie selbst, ihre Schwester und ihre Mutter traf.

In Theresienstadt wurde Fanny in unterschiedlichen Arbeitskolonnen, u. a. in der Putzkolonne eingesetzt, bis sie in der Lagerselbstverwaltung tätig war.

Die beiden Schwestern lebten mit ihrer Mutter unter „erbärmlichen Verhältnissen“, die sich noch verschlechterten, nachdem Fanny durch ihren „Aufstieg“ in die Lagerselbstverwaltung als „prominent B“ eingestuft wurde. Dieser „Ehrung“ folgte ein Umzug „in eine standesgemäße Ubikation“, die sich als „dunkles kleines Gelass“ erwies, welches die drei Frauen mit einer weiteren Person teilen mussten.

Käthe Starke beschrieb in ihrem Buch die Situation, als Fanny im Oktober 1944 den eigenen und den Namen ihrer Schwester auf der Transportliste nach Auschwitz gelesen hatte:.. „als sich die Tür erneut öffnete und Fanny David in bester Haltung aber ganz tonlos sagte:.. ‚wir sind dabei‘. – Das harte Licht zeichnete die Schatten des Zerfalls in ihre Züge, die wir anstarrten, während wir zu begreifen versuchten. ‚Wie gut, dass Mutter nicht mehr lebt‘, sagte sie. Fanny traf letzte Bestimmungen und übergab Käthe Starkes Schwester die Hamburger Transportlisten, die sie heimlich geführt und um Transport- und Todesdaten ergänzt hatte. ‚Ich sehe mich schon mit geschorenem Kopf‘, sagte Fanny und schluchzte ein einziges Mal trocken auf, ‚ich hab solche Angst.‘“ Am nächsten Morgen, dem 28. Oktober 1944, erfolgte der Abtransport. Die von Fanny geführten Listen konnten gerettet werden.

1964 wurde eine Straße in Hamburg-Lohbrügge nach Fanny David benannt.

Seit 1993 gibt es im Hamburger Stadtteil Groß Borstel einen Geschwister-Beschütz-Bogen

Text: Ulrike Graubner, unter: www.stolpersteine-hamburg.de

Laut Adressbuch von 1933 wohnte Fanny David in Hamburg am Kämmererufer 10. Nun folgte ein Umzug in den Hauersweg 18 I, wo sie bis April 1939 zusammen mit ihrer Mutter lebte. Zum 5. April 1939 musste sie mit ihrer Mutter in ein „Judenhaus“ in der Haynstraße 5 umziehen; auch Fannys Schwester Irma zog zwangsweise in die zwei Zimmer im Parterre. Weitere Zwangsumzüge für die drei Frauen folgten: am 7. April 1942 ins „Judenhaus“ Ostmarkstraße 24 (heute Hallerstraße) und zum 1. September 1942 ordnete die Gestapo die Umquartierung in das „Judenhaus“ Beneckestraße 4 an. Seit dem 11. Juni 1943 standen die Bewohner des Gebäudekomplexes Beneckestraße 2-6 unter Hausarrest. Von dort wurden alle drei Frauen am 23. Juni 1943 mit dem 14. Transport nach Theresienstadt deportiert.

Fanny David, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Fanny David, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Die Beamtin des gehobenen und mittleren Verwaltungsdienstes Fanny David leitete als einzige Frau von 1930 bis 1933 die Hamburger Wohlfahrtsstelle im Stadtteil Barmbek. In dieser Position gehörte sie zum Beraterkreis des Präsidenten des Wohlfahrtsamtes. 1932 zur Oberinspektorin ernannt, war sie bei Bewohnerinnen und Bewohnern ihres Stadtteils äußerst beliebt, da diese „spürten, dass nicht nur ein Beamter vor ihnen saß, …sondern ein Mensch, der am Schicksal jedes einzelnen Anteil nahm…“.

Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentum am 4. April 1933 wurde sie als Jüdin und Sozialdemokratin fristlos entlassen. Auf Bitten des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde arbeitete sie in der Folge als „erfahrene und charakterstarke Frau“ in der neugegründeten Beratungsstelle. 1939 übernahm sie die Leitung des Wohlfahrtswesens in der Jüdischen Gemeinde Hamburgs. Als Stellvertreterin des Leiters der Hauptabteilung Fürsorgewesen übte sie seit Herbst 1939 „Arbeiten zur Zwangsüberleitung der gesamten öffentlichen Fürsorge für Juden auf den Jüdischen Religionsverband“ aus, als das NS-Regime Juden von staatlichen Leistungen ausschloss.

Nachdem alle jüdischen Organisationen aufgelöst worden waren, wurden am 23. Juni 1943 die letzten Angestellten des „Jüdischen Religionsverbandes“ nach Theresienstadt deportiert. Unter den Deportierten befanden sich auch Fanny, ihre jüngere Schwester Irma Zancker, sowie ihre Mutter Martha David. Auf den Kultussteuerkarten von Fanny und ihrer Mutter wurde vermerkt: „deportiert 23/6 43“, ein ungewöhnlicher Hinweis, da eigentlich der gewollt irreführende Vermerk „Abwanderung“ oder „Evakuierung“ gebräuchlich war. Aufgrund ihrer Tätigkeit war Fanny relativ gut über das weitere Schicksal der deportierten Juden informiert, das nun auch sie selbst, ihre Schwester und ihre Mutter traf.

In Theresienstadt wurde Fanny in unterschiedlichen Arbeitskolonnen, u. a. in der Putzkolonne eingesetzt, bis sie in der Lagerselbstverwaltung tätig war.

Die beiden Schwestern lebten mit ihrer Mutter unter „erbärmlichen Verhältnissen“, die sich noch verschlechterten, nachdem Fanny durch ihren „Aufstieg“ in die Lagerselbstverwaltung als „prominent B“ eingestuft wurde. Dieser „Ehrung“ folgte ein Umzug „in eine standesgemäße Ubikation“, die sich als „dunkles kleines Gelass“ erwies, welches die drei Frauen mit einer weiteren Person teilen mussten.

Käthe Starke beschrieb in ihrem Buch die Situation, als Fanny im Oktober 1944 den eigenen und den Namen ihrer Schwester auf der Transportliste nach Auschwitz gelesen hatte:.. „als sich die Tür erneut öffnete und Fanny David in bester Haltung aber ganz tonlos sagte:.. ‚wir sind dabei‘. – Das harte Licht zeichnete die Schatten des Zerfalls in ihre Züge, die wir anstarrten, während wir zu begreifen versuchten. ‚Wie gut, dass Mutter nicht mehr lebt‘, sagte sie. Fanny traf letzte Bestimmungen und übergab Käthe Starkes Schwester die Hamburger Transportlisten, die sie heimlich geführt und um Transport- und Todesdaten ergänzt hatte. ‚Ich sehe mich schon mit geschorenem Kopf‘, sagte Fanny und schluchzte ein einziges Mal trocken auf, ‚ich hab solche Angst.‘“ Am nächsten Morgen, dem 28. Oktober 1944, erfolgte der Abtransport. Die von Fanny geführten Listen konnten gerettet werden.

1964 wurde eine Straße in Hamburg-Lohbrügge nach Fanny David benannt.

Seit 1993 gibt es im Hamburger Stadtteil Groß Borstel einen Geschwister-Beschütz-Bogen

Text: Ulrike Graubner, unter: www.stolpersteine-hamburg.de

Quellen:

1; 2; 4; 7; 8; StaH 332-8 Meldewesen 2353; StaH 314-15 OFP, Fvg 5800; StaH 552-2 Jüd. Gemeinden, 992e2 Band 5; AB 1933; StaH 720-1 Nr.215 Da 160, Portraitfoto; Herzig/Rohde (Hrsg.) Juden in Hamburg, 1991; Martens/Tormin, Für Freiheit und Demokratie, Landesverband der SPD Hamburg, (Hrsg.) 2003; Sparr, Stolpersteine, 2008; Starke, Der Führer,1975; Lohalm in: Das Jüdische Hamburg, 2000, S.52f.; ders., Völkische Wohlfahrtsdiktatur, 2010, S. 27 u. 51, Meyer, (Hrsg.) Verfolgung, 2006.

Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Recherche und Quellen unter www.stolpersteine-hamburg.de.

1; 2; 4; 7; 8; StaH 332-8 Meldewesen 2353; StaH 314-15 OFP, Fvg 5800; StaH 552-2 Jüd. Gemeinden, 992e2 Band 5; AB 1933; StaH 720-1 Nr.215 Da 160, Portraitfoto; Herzig/Rohde (Hrsg.) Juden in Hamburg, 1991; Martens/Tormin, Für Freiheit und Demokratie, Landesverband der SPD Hamburg, (Hrsg.) 2003; Sparr, Stolpersteine, 2008; Starke, Der Führer,1975; Lohalm in: Das Jüdische Hamburg, 2000, S.52f.; ders., Völkische Wohlfahrtsdiktatur, 2010, S. 27 u. 51, Meyer, (Hrsg.) Verfolgung, 2006.

Zur Nummerierung häufig genutzter Quellen siehe Recherche und Quellen unter www.stolpersteine-hamburg.de.