Hamburger Frauenbiografien

Marion Gräfin Dönhoff

Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang

"Jedes Haus sein eigenes Geheimnis". Marion Dönhoff gespielt von Beate Kiupel; Angestellte: Dieter Schmitt, Herma Koehn

Am 2. Dezember 1909 wurde Marion Gräfin Dönhoff als drittes von vier Kindern auf dem Familiensitz Schloss Friedrichstein in Ostpreußen geboren. Ihr Vater, August Karl Graf Dönhoff, war Reichstagsabgeordneter, ihre Mutter Ria von Lepel Palastdame der Kaiserin Auguste Viktoria. In ihrer Kindheit und Jugend wurde Marion Gräfin Dönhoff geprägt durch die feudale Gesellschaft, in der sie aufwuchs. Nach dem Abitur ging sie 1932 nach Frankfurt am Main und studierte dort Volkswirtschaft. Die Wahl ihres Studienfachs leitete sie in späteren Äußerungen aus ihren Erfahrungen während der Wirtschaftskrise ab.

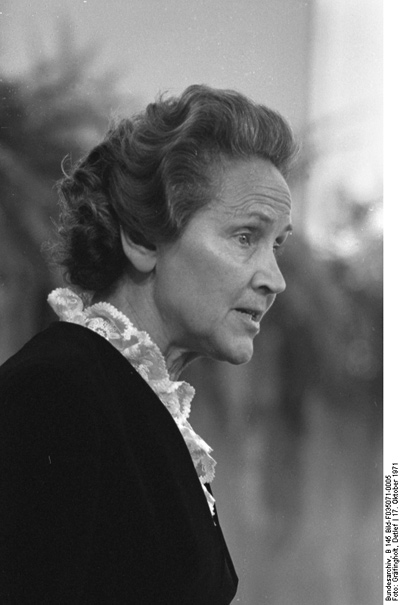

Marion Gräfin Dönhoff, Quelle: Bundesarchiv, B 145 Bild-F035071-0006 / Gräfingholt, Detlef / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en), via Wikimedia Commons

Marion Gräfin Dönhoff, Quelle: Bundesarchiv, B 145 Bild-F035071-0006 / Gräfingholt, Detlef / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en), via Wikimedia Commons

1935 schrieb sie ihre Promotion über die Entstehung und Verwaltung des Gutes der Familie Dönhoff. Noch im selben Jahr begann sie mit ausgedehnten Reisen durch Europa, nach Ostafrika und Nordamerika, um auf diese Weise weiteren Konfrontationen mit den Nationalsozialisten zu entgehen.

1937 kehrte sie jedoch nach Ostpreußen zurück und begann, sich mit ihrem älteren Bruder Heinrich um die Verwaltung des Dönhoffschen Besitzes zu kümmern. Als Heinrich bei Kriegsbeginn 1939 als Soldat eingezogen wurde, übernahm Marion Gräfin Dönhoff allein die Gutsverwaltung.

Während der folgenden Kriegsjahre gelang es ihr, nach außen hin die das nationalsozialistische Regime befürwortende Gutsherrin zu spielen und im Verborgenen im Widerstand aktiv zu sein. Marion Gräfin Dönhoff, Helmuth James Graf von Moltke, Peter Graf Yorck von Wartenburg und Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatten engen Kontakt zueinander, auch hielt Marion Gräfin von Dönhoff den Informationsfluss zwischen ihnen und weiteren Mitgliedern des Widerstands aufrecht. Darüber hinaus leitete sie Informationen an Diplomaten in der Schweiz weiter und knüpfte Kontakte zu Sympathisantinnen und Sympathisanten.

Nachdem am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler gescheitert war, wurden unzählige Menschen hingerichtet. Auch Marion Gräfin Dönhoff wurde verhaftet, nach einem Verhör durch die Gestapo jedoch wieder freigelassen.

Als die sowjetische Armee Anfang 1945 in Ostpreußen einmarschierte, musste Marion Gräfin Dönhoff, wie tausende andere auch, ihre Heimat verlassen. Sieben Wochen dauerte die Flucht in den Westen auf ihrem Pferd Alarich, bis sie schließlich Obdach bei Freundinnen und Freunden in Vinsebeck in Westfalen fand. Ihre Heimat, Schloss Friedrichstein, wurde vollständig zerstört.

1946 begann das „zweites Leben“ der Marion Gräfin Dönhoff. Sie wurde als freie Mitarbeiterin bei der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ eingestellt. Ihre stets kritischen Artikel, die sich immer wieder mit ihren Erlebnissen während des Widerstands, dem Verlust der Heimat und ihrem Wunsch nach Frieden und internationale Zusammenarbeit befassten, fanden zunehmend Beachtung.

1955 wurde Gräfin Dönhoff Ressortleiterin für Politik und stellvertretende Chefredakteurin der „Zeit“. Zur Chefredakteurin avancierte sie 1968, bevor sie 1972 schließlich Herausgeberin der „Zeit“ wurde.

Bis zu ihrem Tod schrieb Marion Gräfin Dönhoff unzählige Artikel und zahlreiche Bücher. Für ihre Arbeit bekam sie viele Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Friedenspreis des deutschen Buchhandels (1971) und die Ernennung zur Hamburger Ehrenbürgerin (1999).

Marion Gräfin Dönhoff lebte ein Leben für ihren Beruf, den sie sicher als ihre Berufung empfand. Heiraten tat sie nie und bekam auch keine Kinder. Alice Schwarzer schrieb in diesem Zusammenhang von einer „Negierung der Weiblichkeit, was immer das sein mag“ zu Gunsten eines „männlich freien Lebens“ was immer auch das sein mag.

Text: Kerstin Klingel

Quelle:

Alice Schwarzer: Marion Dönhoff. Ein widerständiges Leben. Köln 2008.

Alice Schwarzer: Marion Dönhoff. Ein widerständiges Leben. Köln 2008.