Hamburger Frauenbiografien

Helene Lange

Als Helene Lange sieben Jahre alt war, starb ihre Mutter, neun Jahre später auch der Vater, ein Kaufmann. Helene Lange erhielt einen Vormund, der ihren Wunsch, Lehrerin zu werden, untersagte. Deshalb arbeitete sie bis zur Volljährigkeit als Au Pair-Mädchen in einer Elsässer Erziehungsanstalt. Autodidaktisch bereitete sie sich auf das Lehrerinnenexamen vor, das sie 1871 in Berlin bestand. Zwischen 1875 und 1890 war sie Leiterin des Lehrerinnen-Seminars in Berlin, von 1890 bis 1900 Leiterin der Realschulkurse und ab 1893 auch von Gymnasialkursen für Frauen.

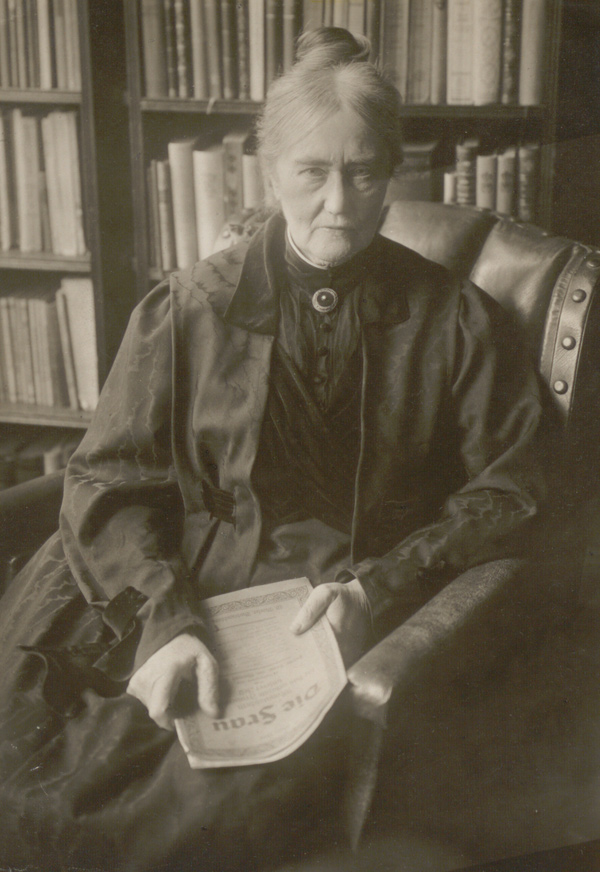

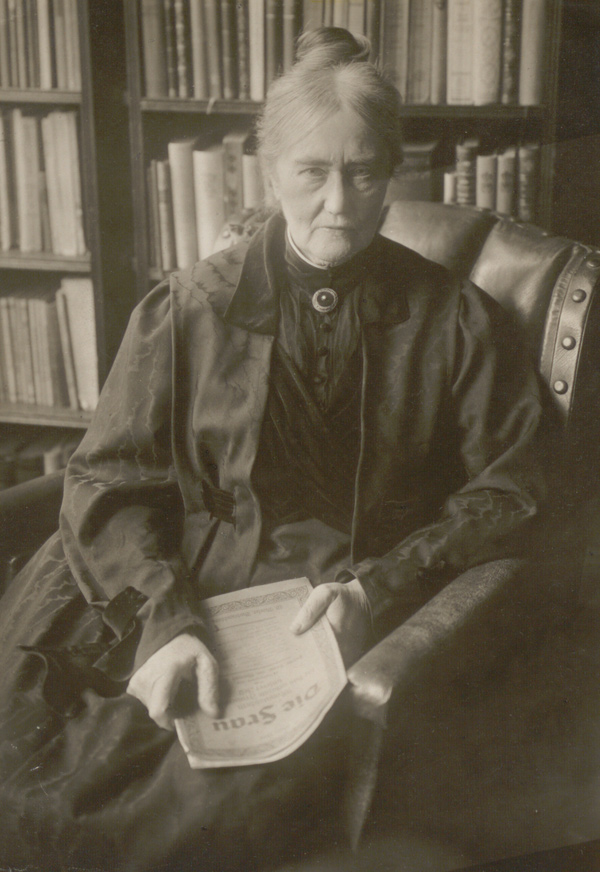

Helene Lange, Quelle: Photographie Atelier Elvira, Hofphotographische Anstalt München vor 1899 (gemeinfrei), via Wikimedia Commons

Helene Lange setzte sich für die Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von Frauen ein. 1890 gründete sie mit Auguste Schmidt den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein (ADLV), dessen Vorsitzende sie bis 1921 war.

Helene Lange, Quelle: Photographie Atelier Elvira, Hofphotographische Anstalt München vor 1899 (gemeinfrei), via Wikimedia Commons

Helene Lange setzte sich für die Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von Frauen ein. 1890 gründete sie mit Auguste Schmidt den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein (ADLV), dessen Vorsitzende sie bis 1921 war.

Ungefähr in den 1880er-Jahren fand Helene Lange „Eingang in die Kreise des politischen Liberalismus (…). Hier findet sie ihre politische Heimat“. [1]

Gemeinsam mit anderen Frauen richtete sie 1887 eine Petition an das preußische Kultusministerium und das Abgeordnetenhaus, „in der verschiedene Forderungen zur Verbesserung des Mädchenschulwesens gestellt werden. Die von der 39-jährigen Lange verfasste Begleitschrift, die sogenannte ‚Gelbe Broschüre‘, erscheint 1887, erregt großes öffentliches Aufsehen und verschafft ihr auch außerhalb der pädagogisch interessierten Öffentlichkeit mit einem Schlag einen unerwartet hohen Bekanntheitsgrad. Für sie selbst markiert dieses Jahr den Beginn ihrer eigentlichen ‚Kampfzeit‘, in der die Frauenbewegung und vor allem die Fragen der Frauenbildung im Vordergrund stehen“. [2]

„Aufgrund ihrer Initiativen machen 1896 erstmals sechs Frauen die Reifeprüfung in Berlin. Helene Lange hat entscheidend dazu beigetragen, Frauen bürgerlicher Schichten das Studium in Deutschland zu ermöglichen und ihnen Berufschancen zu eröffnen“, [3] schreibt die Autorin Hiltrud Schroeder über Helene Lange.

1893 gründete Helene Lange die Zeitschrift „Die Frau, Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit“, die sie ab 1916/17 gemeinsam mit Gertrud Bäumer (1873–1954) herausgab und die bis 1944 erschien. 1894 wurde sie Mitbegründerin des Bundes Deutscher Frauen (BDF), in dessen Vorstand sie bis 1906 tätig war.

1898 lernte Helene Lange Gertrud Bäumer kennen. Damals war bei Helene Lange ein altes Augenleiden wieder ausgebrochen, sodass sie Hilfe benötigte, die sie in der damals 25-jährigen Gertrud Bäumer fand. „Innerhalb kurzer Zeit entwickelt sich eine enge Arbeits- und Lebensgemeinschaft zwischen den beiden Frauen, die bis zum Tod Langes 1930 Bestand hat. Bereits von 1901 an teilen sie sich eine gemeinsame Wohnung.“ [4]

Helene Lange sah in der Mütterlichkeit „die Wesensbestimmung der Frau, auch der kinderlosen. Als Ziel schwebt ihr vor, die männlich geprägte Welt mit all ihren Fehlentwicklungen durch den weiblichen Kultureinfluß zu verbessern. Sie leistet allerdings damit der Gefahr Vorschub, Frauen auf Ehe und Familie oder auf die typisch weiblichen Lehr- und Sozialberufe zu beschränken“, [5] so Hiltrud Schroeder.

„Zu Beginn des Ersten Weltkrieges bezog sie militaristische Positionen, sie war für die Beteiligung am ‚Nationalen Frauendienst‘ (…), dessen Gründerin Gertrud Bäumer [war], die als [Langes] Nachfolgerin im BDF die Gleichschaltung der bürgerlichen Frauenbewegung im Nationalsozialismus maßgeblich verantwortete“, [6] schreiben Florence Hervé und Ingeborg Nödinger in ihrem „Lexikon der Rebellinnen“.

1916 zogen Helene Lange und Gertrud Bäumer nach Hamburg, wo Gertrud Bäumer die Leitung der neugegründeten Sozialen Frauenschule und Helene Lange dort als Lehrerin den Psychologieunterricht übernahmen.

In Hamburg lernte Helene Lange Emmy Beckmann kennen, „die sie zu ihrer Nachfolgerin im ADLV kürt und zu der sie in ihrem letzten Lebensjahrzehnt eine ähnlich enge Beziehung wie zu Gertrud Bäumer unterhält“. [7]

Helene Lange, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Helene Lange betätigte sich auch parteipolitisch. Von März 1919 bis Dezember 1920 war sie für die Deutsche Demokratische Partei (DDP) Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und hielt dort am 24. März 1919 als Alterspräsidentin die Eröffnungsrede.

Helene Lange, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Helene Lange betätigte sich auch parteipolitisch. Von März 1919 bis Dezember 1920 war sie für die Deutsche Demokratische Partei (DDP) Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und hielt dort am 24. März 1919 als Alterspräsidentin die Eröffnungsrede.

Sie sagte u. a. in ihrer Rede: „Meine Herren und Damen. Nach parlamentarischem Brauch hat das älteste Mitglied der Versammlung zunächst den Vorsitz zu übernehmen. Ich glaube, daß ich das älteste Mitglied bin; ich bin geboren am 8. April 1848. Sollte sich unter den Anwesenden ein älteres Mitglied befinden, so bitte ich, sich zu melden – Da das nicht der Fall ist, behalte ich den Vorsitz.

Sie gestatten mir nun ein paar Worte der Einführung in unsere Aufgabe.

Wir Abgeordnete, gewählt durch ein restlos demokratisches Wahlrecht, haben die Verpflichtung, eine restlos demokratische Grundlage des neuen Staates zu schaffen. Im Widereinander der Klasseninteressen und der Einzelinteressen, (…) gibt es keinen anderen Weg, als den der unbedingten Gerechtigkeit, der demokratischen Gleichberechtigung. (…)

Wir bedürfen aber auch zu unserer Arbeit des Vertrauens, des Glaubens an die guten Kräfte und den guten Willen unserer Bevölkerung, des Glaubens daran, daß Bessres als das vergangene zu schaffen möglich ist, (…)

Wir Frauen – ich begrüße die Kolleginnen, die mit mir hier zum ersten Male an der Entscheidung über ihre Heimat teilnehmen sollen – wir Frauen bringen diesen Glauben und diesen Optimismus mit. Sonst wären wie nicht hier. Wer ein Leben lang für Ziele gekämpft hat, die bis zuallerletzt in unerreichbarer Zukunft zu liegen schienen, der bringt aus diesen Kämpfen viel Zuversicht mit zu dem, was man noch nicht sieht. Diese Zuversicht nun als Bürgerinnen mit in den Dienst der Arbeit dieser Versammlung stellen zu dürfen, ist uns allen eine hohe Genugtuung und eine heilige Pflicht.

In neuer Zusammensetzung – ohne Zweifel ein vollständigerer Ausdruck des Volkswillens als je zuvor – tritt diese Versammlung ihre Aufgabe an (…)“ (Plenarprotokoll vom 24.3.1919)

Nach ihrer Rede erhielt der Abgeordnete Eddelbüttel von der Deutschen Volkspartei das Wort. Er begann seine Rede so: „Meine geehrten Herren – Damen Herren. Sie werden verzeihen, wenn ich, eines der ältesten Mitglieder des Hauses, mich in die äußere neue Form nicht sofort beim ersten Wort hineingefunden habe.“

1920 legte sie ihr Mandat nieder, weil sie Gertrud Bäumer nach Berlin folgte. Dort publizierte sie weiterhin Artikel in Zeitschriften und Zeitungen. 1922 wurde sie Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Oldenburg; etliche Mädchenschulen wurden nach ihr benannt, und 1928 verlieh ihr die Preußische Regierung die große Staatsmedaille.

In ihren letzten Lebensjahren klagte Helene Lange in ihren Briefen an Emmy Beckmann oftmals über ihre Einsamkeit. „Mitgehen will ich; ich habe die Einsamkeit so schrecklich satt. G. B. kommt erst morgen, und es war so mancherlei wenig Behagliches dieser Tage, so daß ich mich sehr allein fühlte! (…)“ [8]

„Dass die Beziehung von Lange und Bäumer so gut funktionierte, mag unter anderem an den klaren Grenzen gelegen haben, die beide für sich zogen – so betont Bäumer, häufiger die ‚feine Distanz‘, die zwischen ihr und Lange trotz aller Innigkeit geherrscht habe –, und die, trotz allem Zusammenspiel, jede ihr eigenes Arbeits- und Tätigkeitsfeld behalten ließ. Der Respekt und die Bewunderung, die eine für die andere aufbrachte, ließen offensichtlich selbst im hohen Alter Langes nie nach.“ [9]

Text: Rita Bake

Helene Lange, Quelle: Photographie Atelier Elvira, Hofphotographische Anstalt München vor 1899 (gemeinfrei), via Wikimedia Commons

Helene Lange, Quelle: Photographie Atelier Elvira, Hofphotographische Anstalt München vor 1899 (gemeinfrei), via Wikimedia Commons

Ungefähr in den 1880er-Jahren fand Helene Lange „Eingang in die Kreise des politischen Liberalismus (…). Hier findet sie ihre politische Heimat“. [1]

Gemeinsam mit anderen Frauen richtete sie 1887 eine Petition an das preußische Kultusministerium und das Abgeordnetenhaus, „in der verschiedene Forderungen zur Verbesserung des Mädchenschulwesens gestellt werden. Die von der 39-jährigen Lange verfasste Begleitschrift, die sogenannte ‚Gelbe Broschüre‘, erscheint 1887, erregt großes öffentliches Aufsehen und verschafft ihr auch außerhalb der pädagogisch interessierten Öffentlichkeit mit einem Schlag einen unerwartet hohen Bekanntheitsgrad. Für sie selbst markiert dieses Jahr den Beginn ihrer eigentlichen ‚Kampfzeit‘, in der die Frauenbewegung und vor allem die Fragen der Frauenbildung im Vordergrund stehen“. [2]

„Aufgrund ihrer Initiativen machen 1896 erstmals sechs Frauen die Reifeprüfung in Berlin. Helene Lange hat entscheidend dazu beigetragen, Frauen bürgerlicher Schichten das Studium in Deutschland zu ermöglichen und ihnen Berufschancen zu eröffnen“, [3] schreibt die Autorin Hiltrud Schroeder über Helene Lange.

1893 gründete Helene Lange die Zeitschrift „Die Frau, Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit“, die sie ab 1916/17 gemeinsam mit Gertrud Bäumer (1873–1954) herausgab und die bis 1944 erschien. 1894 wurde sie Mitbegründerin des Bundes Deutscher Frauen (BDF), in dessen Vorstand sie bis 1906 tätig war.

1898 lernte Helene Lange Gertrud Bäumer kennen. Damals war bei Helene Lange ein altes Augenleiden wieder ausgebrochen, sodass sie Hilfe benötigte, die sie in der damals 25-jährigen Gertrud Bäumer fand. „Innerhalb kurzer Zeit entwickelt sich eine enge Arbeits- und Lebensgemeinschaft zwischen den beiden Frauen, die bis zum Tod Langes 1930 Bestand hat. Bereits von 1901 an teilen sie sich eine gemeinsame Wohnung.“ [4]

(Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang: "Was glaubt Ihr denn wer wir sind? - Her mit dem Frauenwahlrecht", Sprecherinnen: Rita Bake, Herma Koehn, Hanka Schmidt)

1902 wurde Helene Lange Leiterin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, dem sie bis 1921 vorstand. Eine Zusammenarbeit mit der proletarischen Frauenbewegung lehnte sie ab, auch kritisierte sie den radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung.

Helene Lange sah in der Mütterlichkeit „die Wesensbestimmung der Frau, auch der kinderlosen. Als Ziel schwebt ihr vor, die männlich geprägte Welt mit all ihren Fehlentwicklungen durch den weiblichen Kultureinfluß zu verbessern. Sie leistet allerdings damit der Gefahr Vorschub, Frauen auf Ehe und Familie oder auf die typisch weiblichen Lehr- und Sozialberufe zu beschränken“, [5] so Hiltrud Schroeder.

„Zu Beginn des Ersten Weltkrieges bezog sie militaristische Positionen, sie war für die Beteiligung am ‚Nationalen Frauendienst‘ (…), dessen Gründerin Gertrud Bäumer [war], die als [Langes] Nachfolgerin im BDF die Gleichschaltung der bürgerlichen Frauenbewegung im Nationalsozialismus maßgeblich verantwortete“, [6] schreiben Florence Hervé und Ingeborg Nödinger in ihrem „Lexikon der Rebellinnen“.

1916 zogen Helene Lange und Gertrud Bäumer nach Hamburg, wo Gertrud Bäumer die Leitung der neugegründeten Sozialen Frauenschule und Helene Lange dort als Lehrerin den Psychologieunterricht übernahmen.

In Hamburg lernte Helene Lange Emmy Beckmann kennen, „die sie zu ihrer Nachfolgerin im ADLV kürt und zu der sie in ihrem letzten Lebensjahrzehnt eine ähnlich enge Beziehung wie zu Gertrud Bäumer unterhält“. [7]

Helene Lange, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Helene Lange, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Sie sagte u. a. in ihrer Rede: „Meine Herren und Damen. Nach parlamentarischem Brauch hat das älteste Mitglied der Versammlung zunächst den Vorsitz zu übernehmen. Ich glaube, daß ich das älteste Mitglied bin; ich bin geboren am 8. April 1848. Sollte sich unter den Anwesenden ein älteres Mitglied befinden, so bitte ich, sich zu melden – Da das nicht der Fall ist, behalte ich den Vorsitz.

Sie gestatten mir nun ein paar Worte der Einführung in unsere Aufgabe.

Wir Abgeordnete, gewählt durch ein restlos demokratisches Wahlrecht, haben die Verpflichtung, eine restlos demokratische Grundlage des neuen Staates zu schaffen. Im Widereinander der Klasseninteressen und der Einzelinteressen, (…) gibt es keinen anderen Weg, als den der unbedingten Gerechtigkeit, der demokratischen Gleichberechtigung. (…)

Wir bedürfen aber auch zu unserer Arbeit des Vertrauens, des Glaubens an die guten Kräfte und den guten Willen unserer Bevölkerung, des Glaubens daran, daß Bessres als das vergangene zu schaffen möglich ist, (…)

Wir Frauen – ich begrüße die Kolleginnen, die mit mir hier zum ersten Male an der Entscheidung über ihre Heimat teilnehmen sollen – wir Frauen bringen diesen Glauben und diesen Optimismus mit. Sonst wären wie nicht hier. Wer ein Leben lang für Ziele gekämpft hat, die bis zuallerletzt in unerreichbarer Zukunft zu liegen schienen, der bringt aus diesen Kämpfen viel Zuversicht mit zu dem, was man noch nicht sieht. Diese Zuversicht nun als Bürgerinnen mit in den Dienst der Arbeit dieser Versammlung stellen zu dürfen, ist uns allen eine hohe Genugtuung und eine heilige Pflicht.

In neuer Zusammensetzung – ohne Zweifel ein vollständigerer Ausdruck des Volkswillens als je zuvor – tritt diese Versammlung ihre Aufgabe an (…)“ (Plenarprotokoll vom 24.3.1919)

Nach ihrer Rede erhielt der Abgeordnete Eddelbüttel von der Deutschen Volkspartei das Wort. Er begann seine Rede so: „Meine geehrten Herren – Damen Herren. Sie werden verzeihen, wenn ich, eines der ältesten Mitglieder des Hauses, mich in die äußere neue Form nicht sofort beim ersten Wort hineingefunden habe.“

1920 legte sie ihr Mandat nieder, weil sie Gertrud Bäumer nach Berlin folgte. Dort publizierte sie weiterhin Artikel in Zeitschriften und Zeitungen. 1922 wurde sie Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Oldenburg; etliche Mädchenschulen wurden nach ihr benannt, und 1928 verlieh ihr die Preußische Regierung die große Staatsmedaille.

In ihren letzten Lebensjahren klagte Helene Lange in ihren Briefen an Emmy Beckmann oftmals über ihre Einsamkeit. „Mitgehen will ich; ich habe die Einsamkeit so schrecklich satt. G. B. kommt erst morgen, und es war so mancherlei wenig Behagliches dieser Tage, so daß ich mich sehr allein fühlte! (…)“ [8]

„Dass die Beziehung von Lange und Bäumer so gut funktionierte, mag unter anderem an den klaren Grenzen gelegen haben, die beide für sich zogen – so betont Bäumer, häufiger die ‚feine Distanz‘, die zwischen ihr und Lange trotz aller Innigkeit geherrscht habe –, und die, trotz allem Zusammenspiel, jede ihr eigenes Arbeits- und Tätigkeitsfeld behalten ließ. Der Respekt und die Bewunderung, die eine für die andere aufbrachte, ließen offensichtlich selbst im hohen Alter Langes nie nach.“ [9]

Text: Rita Bake

Quellen:

1 Margit Göttert: Macht und Eros. Frauenbeziehungen und weibliche Kultur um 1900 – eine neue Perspektive auf Helene Lange und Gertrud Bäumer. Königstein/Ts., 2000, S. 24.

2 Margit Göttert, a.a.O., S. 25.

3 Hiltrud Schroeder: Helene Lange, in: Luise Pusch, Susanne Gretter (Hrsg.): Berühmte Frauen. Dreihundert Porträts. Frankfurt a. M. 1999, S. 167.

4 Margit Göttert, a.a.O., S. 27.

5 Hiltrud Schroeder, a.a.O., S. 167.

6 Florence Herve, Ingeborg Nödinger: Lexikon der Rebellinnen. Dortmund 1996, S. 151.

7 Margit Göttert, a.a.O., S. 28.

8 Brief von 1924 an Emmy Beckmann, zit. nach: Margit Göttert, a.a.O., S. 136.

9 Margit Göttert, a. a. O., S. 137

1 Margit Göttert: Macht und Eros. Frauenbeziehungen und weibliche Kultur um 1900 – eine neue Perspektive auf Helene Lange und Gertrud Bäumer. Königstein/Ts., 2000, S. 24.

2 Margit Göttert, a.a.O., S. 25.

3 Hiltrud Schroeder: Helene Lange, in: Luise Pusch, Susanne Gretter (Hrsg.): Berühmte Frauen. Dreihundert Porträts. Frankfurt a. M. 1999, S. 167.

4 Margit Göttert, a.a.O., S. 27.

5 Hiltrud Schroeder, a.a.O., S. 167.

6 Florence Herve, Ingeborg Nödinger: Lexikon der Rebellinnen. Dortmund 1996, S. 151.

7 Margit Göttert, a.a.O., S. 28.

8 Brief von 1924 an Emmy Beckmann, zit. nach: Margit Göttert, a.a.O., S. 136.

9 Margit Göttert, a. a. O., S. 137