Hamburger Frauenbiografien

Ilse Fromm-Michaels

( Ilse Fromm-Michaels, geb. Bauch )

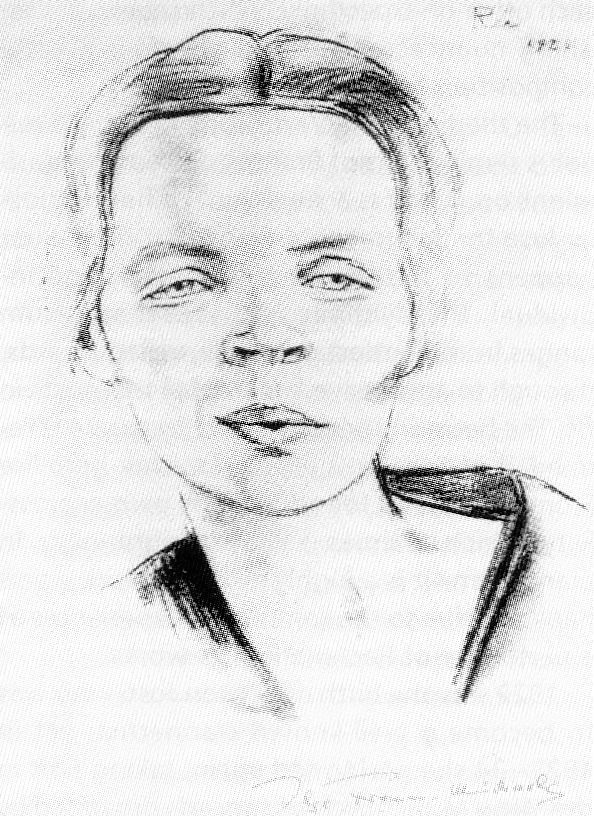

Ilse Fromm-Michaels (1925), Bild: via Wikimedia Commons, Anita Rée (Malerin) / gemeinfrei

Ilse Fromm-Michaels (1925), Bild: via Wikimedia Commons, Anita Rée (Malerin) / gemeinfrei

Schon während ihrer letzten Studienzeit begann sie mit dem Aufbau einer pianistischen Laufbahn. Da ihr der Name Ilse Bauch als ungeeignet für eine Künstlerin erschien, nahm sie den Mädchennamen ihrer Mutter an und nannte sich künftig Ilse Fromm. Bedeutende Dirigenten verpflichteten sie zu Konzerten. Zudem veranstaltete sie – zumeist in Berlin – eigene Klavierabende, bei denen sie sich vor allem für zeitgenössische Musik einsetzte, die allgemein erst nach dem Ersten Weltkrieg größere Beachtung fand. Sie stellte Werke von Reger, Pfitzner, Hindemith, Busoni, Strawinsky, Schönberg, Bartok, Berg vor. Bereits als 18jährige hatte sie 1906 Max Regers Bach-Variationen op. 81, die zu den schwierigsten damals komponierten Klavierwerken gehörten, mühelos auswendig vorgespielt, und das war um so erstaunlicher, als diese wegen ihrer extrem weitgriffigen Anforderungen gerade für Frauen als fast unspielbar galten. Ilse Fromm gelang es jedoch, dieses Problem spieltechnisch zu überwinden – insbesondere auch durch die Verwendung speziell erdachter Fingersätze.

Bei einem ihrer Konzerte lernte die junge Pianistin in Cuxhaven den Richter Dr. Walter Michaels kennen. Er stammte aus einer musikalischen jüdischen Familie und hatte bis zum Verlust eines Armes ausgezeichnet Geige gespielt. 1915 heiratete das Paar. Doch es folgten keine unbeschwerten Jahre, der Krieg überschattete ihr Leben. Ilse Fromm hatte kaum Auftrittsmöglichkeiten, zudem erkrankte sie aufgrund der schlechten Versorgungslage an Hungertyphus.

Nach Kriegsende zog das Paar nach Bergedorf, wo 1922 der gemeinsame Sohn Jost geboren wurde. Er wurde später ein weltbekannter Klarinettist. Zwischen den Jahren 1923 und 1924 wirkte sie regelmäßig in Hamburg bei den von Hans Heinz Stuckenschmidt und Josef Rufer veranstalteten Konzertzyklus „Neue Musik“ mit. Unter Arnold Schönberg spielte sie den Klavierpart in seinem wunderbaren „Pierrot Lunaire“. Daneben erwarb sie sich einen hervorragenden Ruf als Klavierpädagogin.

1925 zog die Familie nach Hamburg in die Enzianstraße. Doch bald wurde wieder zerstört, was Ilse Fromm-Michaels aufgebaut hatte. Walter Michaels wurde, obwohl er Christ war, 1933 aus „rassischen Gründen“ aus dem Staatsdienst entlassen bzw. zwangspensioniert. Ilse Fromm-Michaels hatte als seine Ehefrau in der Folgezeit nicht minder unter den sich zunehmend verschärfenden Ausgrenzungen zu leiden, anfangs „nur“ als „unerwünschte“ Künstlerin. Später erhielt sie Auftrittsverbot, und ihre Werke durften nicht mehr gespielt werden. Auch der Kreis ihrer Schüler beschränkte sich auf diejenigen, die gleichfalls aus politisch oder rassisch verfolgten Familien stammten und die, die sich eine unabhängige Lehrerwahl erlauben konnten und wollten.

In dieser Zeit tiefster Bedrängnis, in der die Konzerttätigkeit erzwungenermaßen unterbleiben musste, schuf Ilse Fromm-Michaels ihre bedeutendsten Werke, die ihren Ruf als Komponistin begründeten. Wichtig war in diesem Zusammenhang die Begegnung mit dem Dichter und Komponisten Frank Wohlfahrt, der ihre 1932 komponierte Klavier-Passacaglia unter Hinzufügung einer ausgedehnten Coda für großes Orchester instrumentierte und sie anregte, auch ihr eigenes Schaffen mehr als zuvor über das Klavier hinaus auf andere instrumentale sowie vokale Besetzungen auszuweiten. Der Passacaglia, „deren herbe, kontrapunktische Dichte ein architektonisches Bauprinzip offenbar machte“, [2] folgte 1933 die „Marienpassion“ für Kammerorchester und gemischten vierstimmigen A-cappella-Chor, zu der sie die Texte selbst schrieb. Diese „in opalisierenden Farben erschimmernde Musik“, [2] wie Frank Wohlfahrt schrieb, wurde 1934 am ersten Adventssonntag im Radio Hamburg urgesendet. 1938 entstand die c-moll Sinfonie, mit der sie 1961 bei einem von GEDOK (Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnen) in Mannheim veranstalteten Wettbewerb in Konkurrenz mit 150 in – und ausländischen Komponistinnen zusammen mit der Kanadierin Sonja C. Eckhardt-Grammaté den ersten Preis erhielt. Die Symphonie wurde bereits 1946 durch das Symphonie-Orchester des NWDR unter Hans Schmidt-Isserstedt in Hamburg uraufgeführt. Ihr letztes großes Werk war die „Musica Larga“ für Streichquartett und Klarinette, die sie 1944 für ihren Sohn Jost komponierte. Danach trat eine Lähmung im Schaffen der Künstlerin ein. Jahrelange Kränkungen, Ängste und Entbehrungen, die räumliche Enge durch Einquartierungen nach dem Krieg, die schmerzliche Trennung oder gar der endgültige Verlust vieler ihr geistig verwandter Freunde und Bekannter, 1946 schließlich der Tod von Walter Michaels als Folge der Inhaftierung ein Jahr vor Kriegsende – all das hatte die Energie dieser starken Frau gebrochen. Dazu kamen neue Tendenzen in der Musik wie z. B. die Aleatorik und andere Kompositionsrichtungen, deren Charakter und Zielsetzungen sie mit ihren eigenen Ideen und Vorstellungen nicht mehr in Einklang bringen konnte. 1948/49 komponierte sie ein letztes großes Werk „Drei Rilke-Gesänge“ (Der Schwan, Lied vom Meer, Schlussstück), das in zwei verschiedenen Fassungen für Bariton und Klavier sowie für Orchesterbegleitung vorliegt.

Ihr Sohn Jost Michaels hält es für eines der bedeutendsten und wertvollsten ihres gesammten Schaffens, von hohem biographischen Gewicht: „Die Gesänge sind mit weitgehenden Zwischenspielen und Ausklängen versehen und dabei in der Version mit großem Orchester außerordentlich farbenreich und differenziert instrumentiert. – Darüber hinaus wird der Vermächtsnischarakter gerade betont und symbolisiert durch die Worte des letzten Gedichtes – beginnend mit ‚Der Tod ist groß …‘“ [3]

Ilse Fromm-Michaels; Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Ilse Fromm-Michaels; Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Auch wenn Ilse Fromm-Michaels zu Lebzeiten manche Anerkennung und Ehrung erfuhr wie durch die Akademie der Freien Künste, die sie 1946 als erste Frau in ihre Reihen aufgenommen und ihr 1956 die Ehrenplakette verliehen hatte, oder durch die Stadt Hamburg, die sie anlässlich ihres 75. Geburtstages mit der Brahmsmedaille auszeichnete, so ist ihr als Komponistin doch nicht die Würdigung zuteil geworden, die sie verdient. Seit 2008 gibt es im Hamburger Stadtteil Othmarschen einen Ilse-Fromm-Michaels-Weg.

Text: Brita Reimers

Quellen:

1 Karl Grebe: Lebenswerk einer Komponistin, in: Zwanzig. Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in Hamburg. Hamburg 1968.

2 Frank Wohlfahrt: Eigenständige Phantasie. Ilse Fromm-Michaels zur Vollendung ihres 75. Lebensjahres, in: Antworten. Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in Hamburg. Hamburg 1963.

3 Brief an Brita Reimers vom 3.6.1996.

1 Karl Grebe: Lebenswerk einer Komponistin, in: Zwanzig. Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in Hamburg. Hamburg 1968.

2 Frank Wohlfahrt: Eigenständige Phantasie. Ilse Fromm-Michaels zur Vollendung ihres 75. Lebensjahres, in: Antworten. Jahrbuch. Freie Akademie der Künste in Hamburg. Hamburg 1963.

3 Brief an Brita Reimers vom 3.6.1996.