Hamburger Frauenbiografien

Frauenwahlrecht

(Ausschnitt aus dem Szenischen Rundgang: "Von machtvollen Frauen und weiblichen Körpern - Ein Rundgang durch das Hamburger Rathaus", (Sprecherinnen: Rita Bake, Beate Kiupel, Herma Koehn))

1891 nahm die SPD als erste politische Partei in Deutschland die Forderung nach Zulassung aller erwachsenen Frauen zum aktiven und passiven Wahlrecht in ihr Parteiprogramm auf und stellte 1895 im Deutschen Reichstag den Antrag auf Einführung des Frauenstimmrechts.

Deutschlandweit war Clara Zetkin (1875-1933) die führende Vertreterin der proletarischen Frauenbewegung, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzte. So erläuterte sie 1907 in einer Resolution:

Auf einem szenischen Rundgang durch das Hamburger Rathaus spielten die Schauspielerinnen Beate Kiupel und Herma Koehn im Plenarsaal der Bürgerschaft eine Arbeiterin und eine Rathaus-Putzfrau um 1917, die sich über das Frauenwahlrecht unterhalten, Bild: Margit Tabel-Gerster

Auf einem szenischen Rundgang durch das Hamburger Rathaus spielten die Schauspielerinnen Beate Kiupel und Herma Koehn im Plenarsaal der Bürgerschaft eine Arbeiterin und eine Rathaus-Putzfrau um 1917, die sich über das Frauenwahlrecht unterhalten, Bild: Margit Tabel-Gerster

Für die Forderung nach dem demokratischen Wahlrecht war der Internationale Frauentag bedeutsam, der erstmals 1911 am 19. März begangen wurde.

Eine der gebürtigen Hamburger Sozialdemokratinnen, die das Frauenwahlrecht von Anfang an vehement forderte - mit der Parole „Her mit dem Frauenstimmrecht!“- war Luise Zietz, geb. Körner (1865-1922).

(Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang: "Was glaubt Ihr denn wer wir sind? - Her mit dem Frauenwahlrecht", Sprecherinnen: Rita Bake, Herma Koehn)

Auch die radikale bürgerliche Frauenbewegung setzte sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für die sofortige staatliche Gleichberechtigung aller Frauen ein. Die gemäßigte bürgerliche Frauenbewegung (z. B. der Allgemeine Deutsche Frauenverein, ADF) hingegen meinte, erst nach einer Reihe von Pflichterfüllungen dürften die Frauen das Wahlrecht beanspruchen. Die Gemäßigten unterschieden deutlich zwischen Staat und öffentlichem Leben bzw. Gesellschaft. Tätigkeitsbereich der Frauen sollte vorrangig die Gesellschaft, nicht der Staat sein, denn der Staat galt als männliche Domäne. Gleichzeitig bewerteten die gemäßigten Frauen den gesellschaftlichen Raum, in dem auch die Frauen ihre Pflicht zu erfüllen hatten, höher als den Staat. So äußerte die Hamburgerin Lehrerin und Protagonistin der bürgerlichen gemäßigten Frauenbewegung

Helene Bonfort: „Die Entwicklung der Gesinnung, die Ausgestaltung physischer, geistiger und sittlicher Bildung, kurz das Wachsthum der Kultur vollzieht sich im Schooße der Gesellschaft. Dieser Kultur folgt dann langsam und in großen Etappen die Gestaltung des Staates.“

[2] Da die Kultur langfristig den Staat forme, sei die Arbeit der Frauen hier wertvoller als in den Ämtern des Staates. Dennoch, auch die Gemäßigten der bürgerlichen Frauenbewegung wollten das Stimmrecht für Frauen erreichen – als zentrales Symbol für die Gleichberechtigung der Geschlechter, allerdings erst nachdem Frauen mit ihren Vereinen gezeigt hatten, das sie dieses Recht auch verdienten.

Ganz im Gegensatz zu den Gemäßigten unterschieden die Radikalen nicht zwischen Gesellschaft und Staat, sondern definierten den Staat als die entscheidende, neutrale und übergeordnete Institution, an der Frauen gleichberechtigt teilhaben sollten. Die gesellschaftlichen Aufgaben der Frauen konnten ihren geschlechtsspezifischen Wert daher nur über die staatliche Anerkennung bzw. die Gewährung von staatsbürgerlichen Rechten entfalten. 1902 ermöglichte der Hamburger Zweig des Vereins „Frauenwohl“ des radikalen Zweiges der bürgerlichen Frauenbewegung die Gründung des „Deutschen Verein für Frauenstimmrecht“. Hamburg hatte eine eher liberale Vereinsgesetzgebung, die einen Ausschluss von Frauen aus politischen Vereinen – wie in anderen deutschen Ländern – nicht kannte. Dies nahm Dr. Anita Augspurg (sie gehörte auch zum radikalen Zweig der bürgerlichen Frauenbewegung) zum Anlass, um den ersten Frauenstimmrechtsverein auf deutschem Boden zu gründen. Dieser Verein, der nach 1908 reichsweit agieren konnte und in Hamburg einen Zweigverein unterhielt, wurde zum neuen Zentrum der radikalen Bewegung.

Die brisanten politischen Zeiten im Reich und an der Front [Erster Weltkrieg] bewirkten schließlich neue politische Optionen: In seiner Osterbotschaft 1917 hatte der Kaiser die Reform des Dreiklassenwahlrechtes in Preußen angekündigt und auch der Hamburger Senat sah sich angesichts des anhaltenden Krieges, der verschlechterten Versorgungslage und der erstarkenden Opposition veranlasst, im April 1917 einen Antrag in die Bürgerschaft einzubringen, in dem eine Änderung des

Wahlgesetzes in Aussicht gestellt wurde. Die Sozialdemokraten und die Liberalen forderten daraufhin eine völlige Neugestaltung der hamburgischen Verfassung. Nun sahen auch die bürgerlichen Frauenvereine den Zeitpunkt gekommen, für eine Veränderung des hamburgischen Bürgerrechts nachhaltig zu petitionieren. In allen Fragen der rechtlichen Gleichstellung hatte sich das Bürgerrecht der Stadt Hamburg als der eigentliche Hemmschuh für die Frauenvereine erwiesen: Es schloss das weibliche Geschlecht vom Erwerb des Bürgerrechts aus. Als erster Frauenverein richtete der Verein Frauenstimmrecht ein Gesuch an den von der Bürgerschaft eingesetzten Verfassungsausschuss, in dem um die Zulassung der Frauen zum Bürgerrecht gebeten wurde.

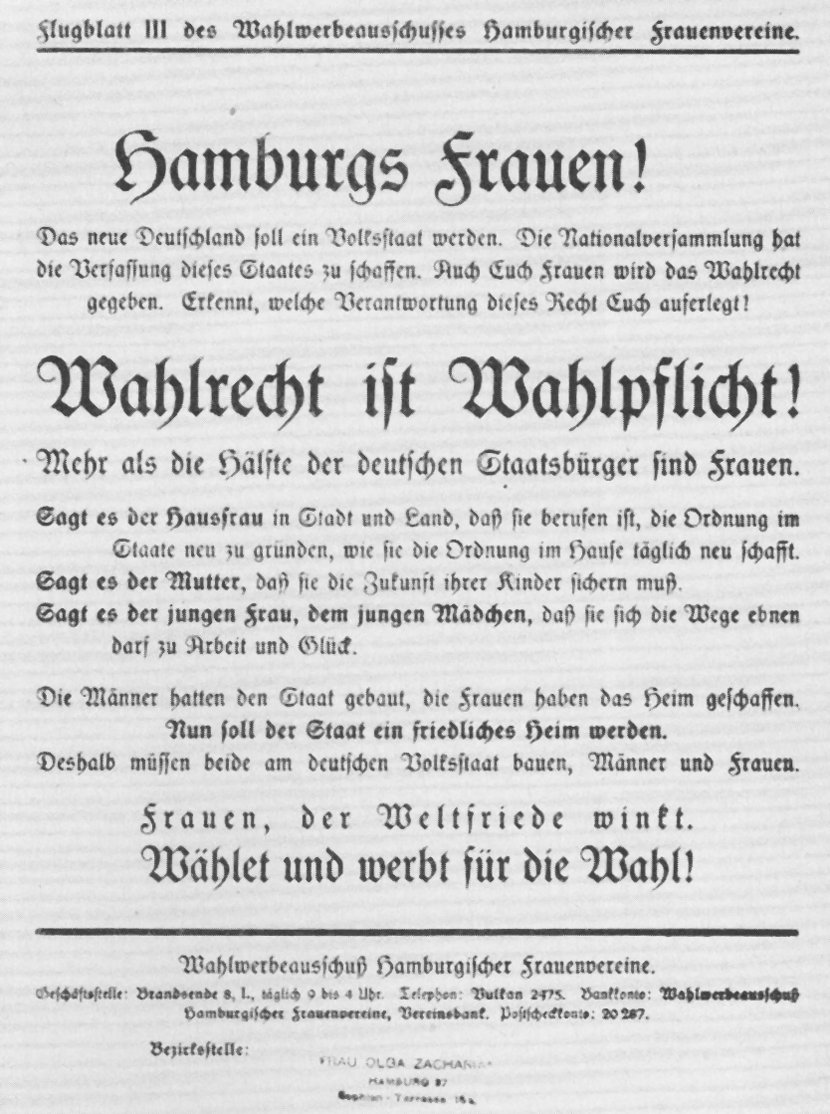

Flugblatt III des Wahlwerbeausschusses Hamburgischer Frauenvereine, Bild: Staatsarchiv Hamburg

Flugblatt III des Wahlwerbeausschusses Hamburgischer Frauenvereine, Bild: Staatsarchiv Hamburg

Der Stadtbund wollte Ende April dazu eine öffentliche Veranstaltung durchführen, doch wurde diese von der Politischen Polizei verboten. Daraufhin beriefen der Stadtbund und der Hausfrauenbund für den 14. Mai 1917 eine gemeinsame Mitgliederversammlung ein, in der als Hauptrednerin die bekannte deutsche Frauenrechtlerin Helene Lange (1848-1930) zum Thema „Warum fordern wir Frauen das Bürgerrecht?“ eingeladen war. Die Versammlung verabschiedete bei einer Gegenstimme eine Resolution, in der das Bürgerrecht für Frauen gefordert wurde. Doch wurde ihre Hoffnung auf eine „Geburtsstunde einer Erneuerung der Frauenstellung im Hamburgischen Staate“ nicht erfüllt. Senat und Bürgerschaft verschoben eine weitergehende Änderung des Wahlrechtes und des Bürgerrechtes auf unbestimmte Zeit. Der Stadtbund führte deshalb genau ein Jahr später wieder eine Veranstaltung durch. Neu war nun aber, dass sich die bürgerlichen Frauen zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Sozialdemokratinnen durchringen konnten, die im April 1918 im Gewerkschaftshaus stattfand.

Auch hier wurde die Zulassung der Frauen zum Bürgerrecht in einer Resolution eingefordert. Im Oktober 1918 überreichten schließlich die Vertreterinnen des Stadtbundes, der Hausfrauen und des „Hamburger Landesvereins für Frauenstimmrecht“ dem Bürgermeister eine Petition zum Bürgerrecht.

Keine der vom Stadtbund vorgeschlagenen Verfassungsänderungen wurde umgesetzt. Als der Senat im November 1918 endlich eine Vorlage zur Änderung des Bürgerrechtes in die Bürgerschaft einbrachte, war die politische Verfassung des Kaiserreichs schon nicht mehr stabil. Nur wenig später übernahm der „Arbeiter- und Soldatenrat“ die politische Führung der Stadt, und schon am 18. November wurde das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für beide Geschlechter eingeführt. Damit war das alte Wahlrecht ebenso abgeschafft wie das Bürgerrecht. In der neuen Verfassung wurden Frauen und Männer grundsätzlich gleichgestellt.

Text: Rita Bake

Quellen:

1 Clara Zetkin: Das Frauenwahlrecht. Nachdruck Bremen 2012 der 1907 in Berlin erschienenen Ausgabe, S. 12.

2 Helene Bonfort: Zur Frauenfrage. Einst und jetzt, in: Hamburgischer Correspondent 10.11.1901.

1 Clara Zetkin: Das Frauenwahlrecht. Nachdruck Bremen 2012 der 1907 in Berlin erschienenen Ausgabe, S. 12.

2 Helene Bonfort: Zur Frauenfrage. Einst und jetzt, in: Hamburgischer Correspondent 10.11.1901.