Hamburger Frauenbiografien

Jeltheda Iderhoff

( Jeltheda Fraukina Lümmy Iderhoff, geb. Iderhoff, geschiedene Rasch )

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

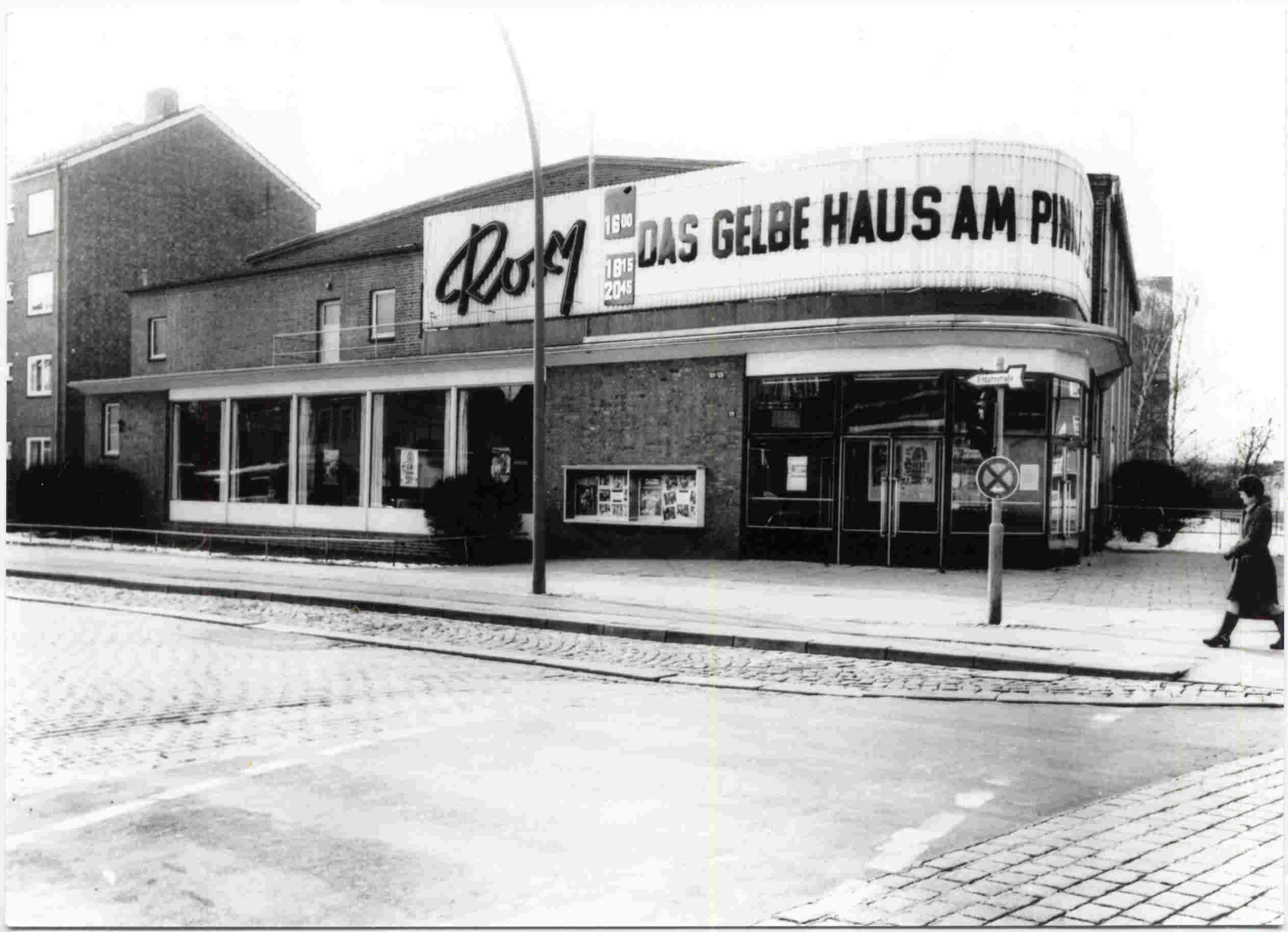

Ende der 1940er-Jahre war sie wieder zurück in Hamburg. 1948 stellte sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner, dem Berliner Filmkaufmann Walter Cartun, bei den britischen Besatzungsbehörden einen Antrag auf Registrierung eines Filmtheaters auf Hamburg St. Pauli: Am 4. Juni 1949 konnten sie die „Stern Lichtspiele“ in der Alten Großen Freiheit 39 eröffnen; in den umgestalteten Räumen des Ballhauses „Sternsaal“, neben der St.-Josephs-Kirche. Später zog dort der legendäre „Starclub“ ein. Doch bereits Ende 1950 trennten sich die Wege der ungleichen Geschäftspartner wieder: Jeldheda Iderhoff „schwebten mehrere, über die ganze Stadt verteilte Lichtspieltheater vor, alle in ungefähr gleicher Größe – eine kleine Kinokette sozusagen. Ob sie den damals für Kinoneubauten durchaus öfter gebräuchlichen Namen ‚Roxy’ während ihrer Tätigkeit auf St. Pauli aufgeschnappt hatte (...) oder von ihrer Zeit in England mitgebracht, lässt sich nicht mehr klären“ (7, S. 11): Am 3. März 1952 eröffnete sie das erste „Roxy“-Kino an der Eppendorfer Landstraße. Nach dem ersten großen Erfolg ließ sie ihre „Roxy Filmtheater Gesellschaft“ am 12. Mai 1952 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eintragen – mit ihr selbst als persönlich haftender Gesellschafterin.

Volker Reißmann schrieb weiter: „Der durchschlagende Erfolg des neuen Kinos war möglicherweise auch einer attraktiven Neuerung zu verdanken: Jeltheda Iderhoff hatte etliche Doppelsitze, (‚Gondeln’ genannt) einbauen lassen, mit denen ‚Liebespaare und verliebte Ehepaare’ als Besucher ins Kino gelockt werden sollten. Ihr Konzept ging auf und keine drei Jahre später, am 7. Mai 1954, gab es dann schon das zweite ‚Roxy’ mit 743 Plätzen in Barmbek an der Fuhlsbüttler Straße/ Hufnerstraße (...)

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

Privatnachlass der Iderhoffs, überlassen von Volker Reißmann Staatsarchiv Hamburg

Im Zuge der sich dramatisch verschärfenden Kino-Krise ab Mitte der 1960er Jahre fuhren die Kinos Verluste ein. Am 15. September 1966 löste Jeltheda Iderhoff die OHG auf, ließ sich selbst als alleinige Gesellschafterin ins Handelsregister eintragen und führte mit ihrem langjährigen Bekannten Werner von Maltritz die Geschäfte weiter. (...) 1964 lief der letzte Film im Roxy-Hamm; drei Jahre später musste der Betrieb des Roxy-Eppendorf aufgegeben werden. Als letzter Film lief dort die Agentenparodie Derek Flint – hart wie Feuerstein mit James Coburn. Danach wurde das Grundstück für Ladengeschäfte hergerichtet. Für längere Zeit zog dort ein medizinisches Zentrum ein, 2012 wurde auch dieses Objekt abgerissen (Information von Volker Reißmann).

Im November 1968 schloss auch das Roxy in Eimsbüttel. Das dortige Filmfinale war Oswald Kolles Das Wunder der Liebe, Teil 2.

Einzig das Haus in Barmbek konnte noch einige Jahre gehalten werden: „Am 30. März 1973 lief als letzte Vorstellung das Disney-Musical Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett – danach wurde aus dem Roxy Barmbek ein Aldi-Markt. Immerhin sicherten Jeltheda Iderhoff die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und die Mieteinnahmen der an Supermärkte und andere Geschäfte verpachteten Kinoobjekte in den folgenden Jahren ein sicheres Auskommen. 1985 zog Jeltheda Iderhoff endgültig von Hamburg nach Bad Pyrmont, das sie bei mehreren Kuraufenthalten kennen- und liebengelernt hatte. Zu ihren ehemaligen Angestellten und Mitarbeitern hielt sie aber weiterhin noch intensive Kontakte und veranstaltete häufig auch Ehemaligentreffen in Hamburg“ (7, S. 14). So zeigen z .B. historische Fotos aus Privatbesitz eine fröhliche Runde ehemaliger Mitarbeiterinnen und Kollegen aus den Roxy-Zeiten bei einem Treffen bei „Bobby Reich“ im Jahr 1985 (Photos im Archiv des Vereins Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V., vgl. Anm. 10).

Volker Reißmann schließt seine subtil recherchierte Dokumentation über Jeetheda Fraukina Lümmy Iderhoff: “Am 15. August 1999 verstarb die engagierte ‚Kinofachfrau’ Jeltheda Fraukina Lümmy Iderhoff im Alter von 86 Jahren in Bad Pymont [wie ein Schreiben des dortigen Einwohnermeldesamts belegt] – wie Bekannte berichten, übrigens nicht ganz unbetucht, denn im Laufe der Jahre hatte sie durch Miet- und Zinseinnahmen ihrer Immobilien doch ein stattliches Vermögen erzielen können.“ (7, S. 14).

An das letzte „Roxy“ in Barmbek erinnerte bis 2011 noch der Name einer beliebten Kneipe, der „Roxy-Stuben“, direkt gegenüber dem ehemaligen Lichtspieltheatergebäude. Für die kommenden Jahre ist ein Abriss des Gebäudes geplant (Foto und Info auf gretjetreiber.de/albums/hamburg-barmbek-nord/content/aldi-nord-hufnerstrasse-2016).

Text: Dr. Cornelia Göksu

Anmerkungen und Quellen:

1.) Adresse und Geschichte des Olympia-Filmtheaters unter www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=343

2.) Artikel „Jeltheda Iderhoff“. Online unter LINK:

www.filmmuseum-hamburg.de/fileadmin/bilder/flimmern_pdf/flimmern_15.pdf

3.) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=396 (4) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=395

(5) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=398

(6) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=397

(7) Reißmann, Volker: Alte Hamburger Lichtspielhäuser (14. Folge). Die Roxy-Kinokette in Hamburg. In: Hamburg Flimmern. Die Zeitschrift des Film- und Fernsehmuseums e.V., Ausgabe 15, 2009, Seite 9 -14. Nur Online als pdf unter www.filmtheater-hamburg.de/fileadmin/vilder/flimmern-pdf./flimmern-15.pdf

(8) Freundlicher Hinweis von Volker Reißmann in seiner E-Mail v. 5.7.2017. Die Informationen sind entnommen dem Dokumente SSAR-PRT-V117070314460.pdf, der „Entnazifizierungsakte“ von J. Iderhoff, katalogisiert unter dem Bestand 221-11, Staatskommissar für die Entnazifizierung und Kategorisierung, im Staatsarchiv Hamburg: Military Government, Fragebogen F(P) 3151, ausgefüllt mit Datum 14.10.1948, eingestuft mit „keine Bedenken“. Als Nicht-Parteigenossin (Pg.) war ihr die Aufnahme in die Reichskulturkammer verwehrt worden, a.a.O., S. 9.

Als Religionszugehörigkeit trug sie evangelisch-reformiert ein, a.a.O., S. 7.

(9) Michael Töteberg und Volker Reißmann: Mach’ dir ein paar schöne Stunden. Das Hamburger Kinobuch. Bremen 2008, S. 112/113.

(10) Reißmann, Volker, E-Mail-Informationen an Dr. Rita Bake und CG vom 21. Juni sowie 2.,3. und 5. Juli 2017. In den beiden letzten E-Mails sandte Herr Reißmann dankenswerter Weise interessante Anhänge eingescannter Fotos aus dem Bestand des Vereins Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V. mit.

1.) Adresse und Geschichte des Olympia-Filmtheaters unter www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=343

2.) Artikel „Jeltheda Iderhoff“. Online unter LINK:

www.filmmuseum-hamburg.de/fileadmin/bilder/flimmern_pdf/flimmern_15.pdf

3.) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=396 (4) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=395

(5) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=398

(6) www.filmmuseum-hamburg.de/index.php?id=57&ds_id=397

(7) Reißmann, Volker: Alte Hamburger Lichtspielhäuser (14. Folge). Die Roxy-Kinokette in Hamburg. In: Hamburg Flimmern. Die Zeitschrift des Film- und Fernsehmuseums e.V., Ausgabe 15, 2009, Seite 9 -14. Nur Online als pdf unter www.filmtheater-hamburg.de/fileadmin/vilder/flimmern-pdf./flimmern-15.pdf

(8) Freundlicher Hinweis von Volker Reißmann in seiner E-Mail v. 5.7.2017. Die Informationen sind entnommen dem Dokumente SSAR-PRT-V117070314460.pdf, der „Entnazifizierungsakte“ von J. Iderhoff, katalogisiert unter dem Bestand 221-11, Staatskommissar für die Entnazifizierung und Kategorisierung, im Staatsarchiv Hamburg: Military Government, Fragebogen F(P) 3151, ausgefüllt mit Datum 14.10.1948, eingestuft mit „keine Bedenken“. Als Nicht-Parteigenossin (Pg.) war ihr die Aufnahme in die Reichskulturkammer verwehrt worden, a.a.O., S. 9.

Als Religionszugehörigkeit trug sie evangelisch-reformiert ein, a.a.O., S. 7.

(9) Michael Töteberg und Volker Reißmann: Mach’ dir ein paar schöne Stunden. Das Hamburger Kinobuch. Bremen 2008, S. 112/113.

(10) Reißmann, Volker, E-Mail-Informationen an Dr. Rita Bake und CG vom 21. Juni sowie 2.,3. und 5. Juli 2017. In den beiden letzten E-Mails sandte Herr Reißmann dankenswerter Weise interessante Anhänge eingescannter Fotos aus dem Bestand des Vereins Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V. mit.