Hamburger Frauenbiografien

St. Maria-Magdalenen-Kloster

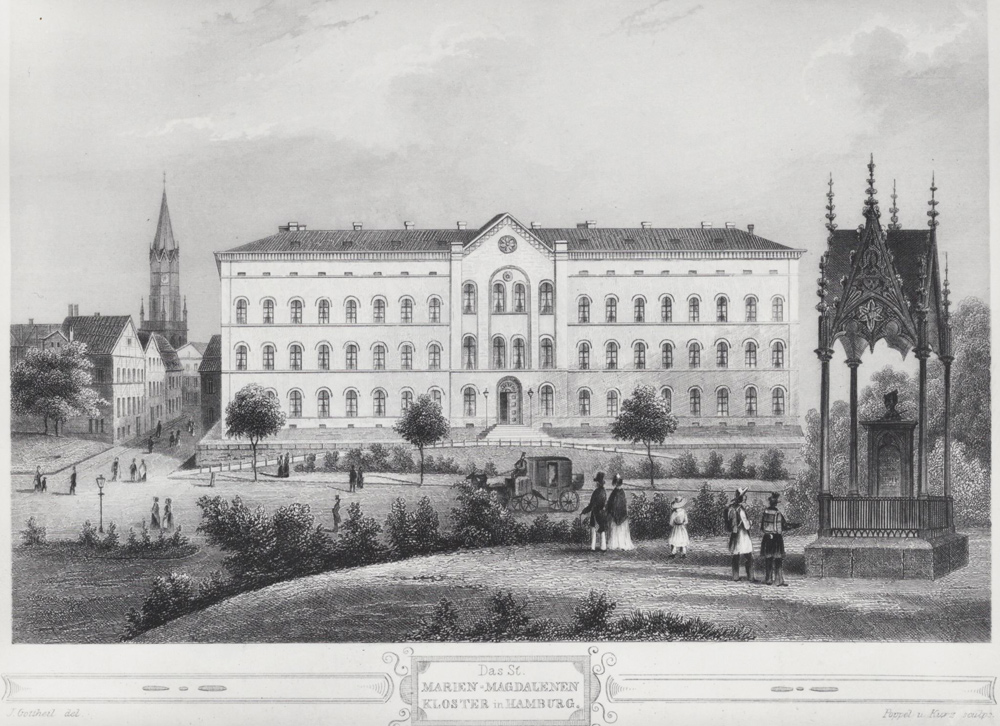

St. Maria-Magdalenen-Kloster; Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

St. Maria-Magdalenen-Kloster; Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Grundriss des St. Maria-Magdalenen-Kloster von 1753, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Grundriss des St. Maria-Magdalenen-Kloster von 1753, Bildquelle: Staatsarchiv Hamburg

Maria-Magdalena war eine der ersten Jüngerinnen Jesu, in der es im Lukas Evangelium heißt, Jesus habe sie gesund gemacht und von ihr „waren sieben Geister ausgefahren”. Sie gilt darum als Sinnbild der Sünderin. Zugleich gehört Maria Magdalena zu den Frauen, die am Ostermorgen das leere Grab Jesus entdeckten.

Innenansicht des St. Maria-Magdalenen-Klosters; Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Innenansicht des St. Maria-Magdalenen-Klosters; Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Maria-Magdalenen-Kloster. Detail aus einem undatierten Stadtplan um 1570. Quelle: Staatsarchiv Hamburg, Bildarchiv

Maria-Magdalenen-Kloster. Detail aus einem undatierten Stadtplan um 1570. Quelle: Staatsarchiv Hamburg, Bildarchiv

Die Wohnungen der Stiftsbewohnerinnen bestanden im 19. Jahrhundert aus einem Schlafzimmer, einer Küche und aus zwei verschließbaren Räumen im Halbgeschoss und im Keller. Jede Bewohnerin (Schwester genannt) konnte eine Freundin oder verwandte bei sich aufnehmen oder eine Dienstbotin „halten“.

Nach dem Abriss des Klostergebäudes in den Jahren 1838/39 fand das Stift ein neues Domizil am Glockengießerwall 1/ Ecke Spitalerstraße, wo heute das Kontorhaus Klosterburg steht. 1901 zog es in einen Neubau an der Richardstraße, der 1943 den Bomben zum Opfer fiel. Das Stift wurde nicht wieder aufgebaut. Sein Restvermögen floss in das Hospital zum Heiligen Geist, das nach dem Zweiten Weltkrieg als Altersheim im Stadtteil Poppenbüttel erbaut wurde.

Text: Rita Bake

Anmerkungen:

1 Ruth Schliemann: Die Hamburger Bettelordenskirchen. In: Volker Plagemann (Hrsg.): Das Mittelalter in Hamburg. Bd.1. Hamburg 2000.

1 Ruth Schliemann: Die Hamburger Bettelordenskirchen. In: Volker Plagemann (Hrsg.): Das Mittelalter in Hamburg. Bd.1. Hamburg 2000.