Hamburger Frauenbiografien

Hausfrauen im 18. Jahrhundert

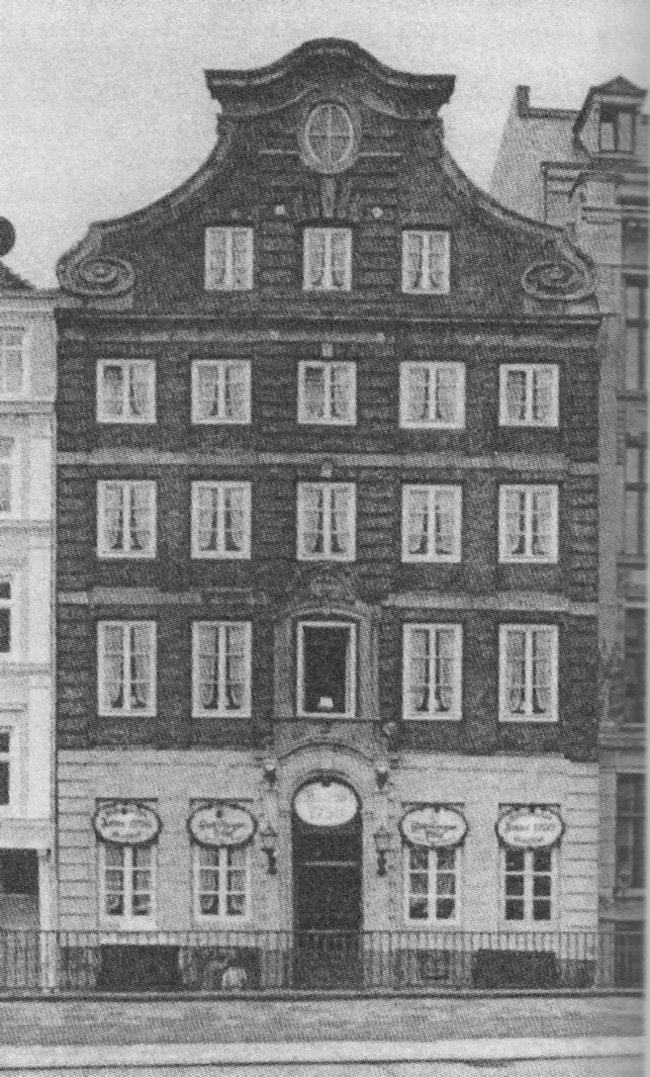

Ost-West-Straße 47, Quelle: Staatsarchiv Hamburg, Bildarchiv

Ost-West-Straße 47, Quelle: Staatsarchiv Hamburg, Bildarchiv

In solchen Giebelhäusern lebte das Bürgertum. Wurde in diesen Kreisen eine Ehe geschlossen, begann für Mann und Frau die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Ehe, die als „Hausfrauenehe“ um 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben wurde und bis Juni 1976 Gültigkeit behielt.

Der Hamburger Kaufmannsstand hatte genaue Vorstellungen von einem idealen Ehemann und einer idealen Ehefrau, die ein Chronist 1760 befürwortete: „Der Hamburger ist ein vernünftiger Ehemann, ohne übertriebene Zärtlichkeit. Er läßt sie [die Ehefrau] Theil an seinem Glücke und Vermögen nehmen, doch seltener an seinen Handlungsgeschäften. Er, sein Compagnon, und der Buchhalter wissen mehrentheils allein um diese Geheimnisse. Spricht er mit einem Freunde, so geschiehet es unter vier Augen: in seiner Schreibstube, auf der Börse, oder am dritten Orte. Die Frau ist gleich in der ersten Kindheit von der Tugend der Handlungsverschwiegenheit so unterrichtet; daß sie auch selten eindringet; wo nicht der Mann selbst die Hand dazu biete. (...) Die innere Wirthschaft, die Erziehung der Kinder in der ersten Jugend, und die Aufsicht über die Töchter, sind in Hamburg weibliche Geschäfte; daher sind auch die Bediente und Arbeiter zwischen Wirthschaft- und Ladenbediente vertheilet, um jene bekümmert sich der Mann, um diese die Frau nicht. (...) Glücklich ist der Ehestand, wo der Mann das Ganze regieret, (...) wo er die Geschäfte vertheilet, wo er seine Einrichtung mit der Frau überlegen und ihr Gutachten, als wohlbedacht schätzen kann.“ [2]

Die Machtstellung der Hausfrau innerhalb des Wirtschaftsbetriebs „Familie und Haushalt“, die heute von einigen Historikerinnen gern betont wird, stellt sich als trügerisch heraus. Hausfrauen trugen zwar ein dickes Schlüsselbund mit sich herum, hatten die Gewalt über Keller, Speisekammer, Küche, Hühnerstall und Kräutergarten – aber das letzte Machtwort über den Lebensmitteleinkauf sprach weiterhin der Mann, indem er über die Höhe der Summe des Haushaltsgeldes bestimmte. Damit entschied er über Qualität und Menge der Nahrungsmittel, der Kleidung etc. Als Arbeitslohn erhielt die Hausfrau den Anspruch auf Unterhalt. Wie üppig dieser ausfiel, lag im Vermögen und im Ermessen des Mannes. Dabei spielte es bei der Bemessung des Unterhalts keine Rolle, ob die Arbeit, die die Hausfrau verrichtete, für alle Familienmitglieder lebensnotwendig und damit eigentlich hoch zu bewerten war. Die Hausfrauentätigkeit erhielt in der Gesellschaft nie den gleichen Stellenwert wie die Arbeit eines Ehemannes – egal, was er tat.

Text: Rita Bake