Hamburger Frauenbiografien

Babyklappe

(Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang: "Von der Permanenz von Kriegen im Großen wie im Kleinen", Sprecherinnen: Rita Bake, Beate Kiupel, Herma Koehn, Thomas Karallus)

Der Straßenname

Beim Alten Waisenhause macht deutlich, wo einst das Waisenhaus, in dem verwaiste eheliche Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren aufgenommen wurden, stand. Es wurde 1604 auf Initiative von Rat und Bürgerschaft an der

Schaartorschleuse direkt am Wasser des „Unter Havens“ erbaut. 1781/85 zog es in einen Neubau an der Admiralitätsstraße. Das Gebäude des Alten Waisenhauses wurde daraufhin bis zu seinem Abriss im Jahre 1801 von der

Allgemeinen Armenanstalt genutzt.

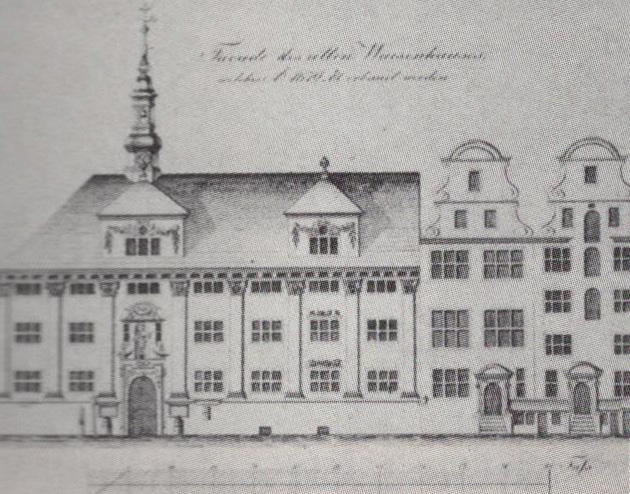

Altes Waisenhaus, Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Altes Waisenhaus, Quelle: Museum für Hamburgische Geschichte

Seit dem späten 16. Jahrhundert bis Mitte des 18. Jahrhunderts scheint die Zahl der Kindesmorde zugenommen zu haben. Kein Wunder, wurden doch außerehelicher Geschlechtsverkehr und uneheliche Schwangerschaft mit Spinnhausstrafen bestraft, wovon in erster Linie heiratsfähige Unterschichtfrauen betroffen waren. Dabei waren sie nicht etwa „leichtfertiger“ als bürgerliche Frauen. Ihr Lebenszyklus und damit auch ihre Sexualauffassung wichen allerdings in einigen entscheidenden Punkten von denen des Bürgertums und des Adels ab. So war es in Unterschichtkreisen eher üblich, voreheliche Sexualität zu praktizieren, nachdem sich ein Unterschichtpaar die Ehe versprochen hatte.

Als Hauptgrund für ihre Tat gaben die verurteilten Frauen die Schande an. Denn unverheiratete Mütter wurden öffentlich bloßgestellt, verloren ihre Arbeitsstelle und gerieten meist in materielle Not. Außerdem erhielt ein uneheliches Kind nicht den gleichen Rechtsstatus wie ein eheliches. Eine unverheiratete Mutter verbaute also auch ihrem Kind die Lebensperspektive. Diese Aussichten empfanden einige Frauen als so niederschmetternd, dass sie ihr Kind gleich nach der Geburt töteten. Dabei war die Tat meist nicht geplant worden. Während der Geburt ihres Kindes befanden sich Frauen oft in einem psychischen Ausnahmezustand, der es nicht zuließ, von einer vorsätzlichen Tötung zu sprechen. Wenn verheiratete Frauen zu Kindsmörderinnen wurden, dann oft aus Verzweiflung darüber, das Kind nicht ernähren zu können.

Auf Kindesmord stand die Todesstrafe. Im Zuge der Aufklärung wurden mildere Strafen verhängt. Scham und Furcht galten nun als schuldmildernde Umstände. Und bei der Beurteilung, ob das Kind bereits tot geboren oder erst nach der Geburt getötet worden war, wurde dem medizinischen Gutachten eine bedeutende Rolle zugewiesen. All dies führte gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Rückgang der Anklagen.

Text: Rita Bake