Hamburger Frauenbiografien

Caroline Rudolphi

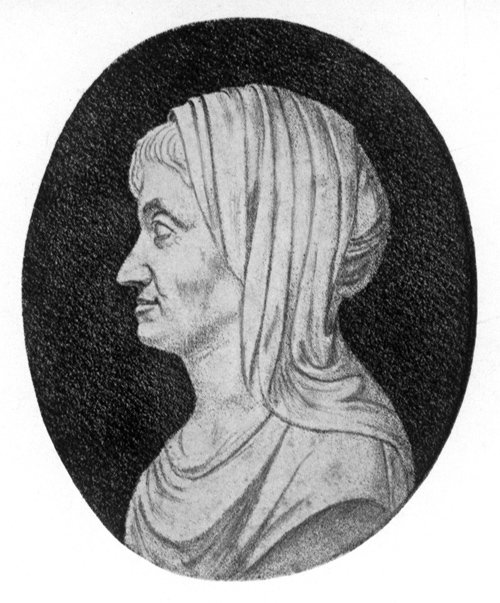

Caroline Rudolphi, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Caroline Rudolphi, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

In Potsdam hatte Caroline auch ihre einzige Liebesaffäre mit einem adligen Offizier. Zu einer Ehe kam es aber nicht.

„Caroline wurde Gouvernante auf einem Rittergut bei Neubrandenburg, wo sie ihre pädagogische Begabung entfaltete. Als sie die Stellung wechseln wollte, baten die Eltern sie, ihre vier Töchter zur weiteren Erziehung mit sich zu nehmen. Sie zog mit ihnen zunächst nach Trittau, wo ihr Bruder Ludwig (...) als Hauslehrer bei dem Pädagogen Joachim Heinrich Campe wirkte. In Campes ‘Kinderbibliothek’ hatte Caroline Rudolphi bereits Gedichte und Artikel veröffentlicht. Von der Nähe zu ihm versprach sie sich Anregung und Hilfe. Tatsächlich kann das von ihr 1785 gegründete Erziehungsinstitut für junge Demoiselles als weibliches Pendant zu Campes pädagogischer Anstalt betrachtet werden“, schreibt Inge Grolle. [1]

Caroline Rudolphi hatte nun in der Hammer Landstraße ihre Anstalt, in der auch Elise Reimarus unterrichtete. Das Haus hatte Georg Heinrich Sieveking zur Verfügung gestellt.

In ihrer Erziehungsanstalt waren oft bis zu 24 junge Mädchen zwischen sechs und 21 Jahren untergebracht. „In ihrem Lehrplan nahm die Handarbeit eine wesentliche Stelle ein, denn diese Seite der Schultätigkeit gehörte damals zur ‚modernen’ Pädagogik. Aber auch in diesen Arbeitsstunden wird aus Reisebeschreibungen, geschichtlichen und historischen Werken stets vorgelesen. Sie hatte auch eine ausgesprochene Abneigung gegen sogenannte Kinderbücher (…). Sie hielt ferner in ihrem Institut auf ein gutes, reines, dialektfreies Deutsch. (…) Mit wenig Strafmitteln regierte die Rudolphi ihren kleinen Staat. (…) ein großes Erziehungsmittel [bestand] darin, mehr oder weniger bereit zu sein, Beweise der kindlichen Liebe anzunehmen. Wer sich beim Essen unschicklich benahm, musste in einem besonderen Zimmer essen. Mitunter steckte sie eine vor dem Abendessen mit einem trockenen Kringel ins Bett. Ueble Laune bei den Kleinen wurde ernsthaft als Krankheit behandelt und mit Rhabarber kuriert, was oft große Wirkung hervorgerufen haben soll. Caroline lobte nur hinter dem Rücken, da sie genau wußte, daß es die Betreffende doch erfuhr.“ [2] Die über 15-jährigen Mädchen halfen beim Haushalt und auch beim Unterricht der Kleinen. Caroline Rudolphis Bruder Ludwig, ein Botaniker, leitete den wissenschaftlichen Teil des Unterrichts, starb aber bereits 1798, und Caroline gewann als seinen Nachfolger den als Physiker bekannten Professor Benzenberg, der später Direktor der Düsseldorfer Sternwarte wurde.

An Unterricht gab es u. a. Zeichnen, Tanzen, Englisch, Klavierspiel, Religion. Zum Tanzunterricht lud sie manchmal Jungen aus benachbarten Familien ein. Auch wenn sie mit ihren Mädchen nicht auf Bälle ging, um nicht ihre Eitelkeit zu wecken, hielt sie es dennoch für grundfalsch, wenn die Mädchen nicht in Berührung mit Jungen kamen, weil sonst ein unnatürliches Benehmen gegenüber dem anderen Geschlecht die Folge sein würde.

Caroline Rudolphi „vertrat eine geschlechtsspezifische Bildung: Ihrer Meinung nach sollte alle Verstandeskultur vom Manne ausgehen, die Entwicklung des eigentlich weiblichen Charakters, des Zartgefühls, hingegen Aufgabe von Frauen sein“, [1] so Inge Grolle weiter.

„Caroline Rudolphi gehörte zum Hamburger Campe-Reimarus-Sieveking’schen Kreis und war u. a. befreundet mit der späteren Senatorin Westphalen, Elise v. d. Recke und mit Amalia v. Ompteda.“ [2] Letztere war mit dem Grafen von Münster-Meinhövel verheiratet und verbrachte oft längere Zeit bei Caroline Rudolphi in Hamm. Als das Haus in Hamm verkauft werden sollte, kaufte der Graf das Haus, ohne seinen Namen zu nennen und stellte eine Schenkungsurkunde aus, worin er Caroline Rudolphi das Haus zur lebenslangen Nutzung mietfrei überließ.

Der Philosoph Professor Reinhold aus Kiel hatte ein Seelenbündnis mit Caroline Rudolphi geschlossen. Er pflegte sie als den „weiblichen Sokrates“ zu bezeichnen, und diese Bezeichnung wurde unter ihren Freunden allgemein üblich. Er selbst schrieb über sie: „Wir haben uns einander unsere Herzen geöffnet, oder vielmehr sie gegen einander ausgetauscht, würde ich sagen, wenn es nicht unbescheiden wäre, von diesem weiblichen Sokrates zu denken, daß er mit dem meinigen vorlieb nehmen könnte. (…)

Den Dichter Klopstock hatte Caroline Rudolphi seit Jugend verehrt. Ueberaus glücklich war sie daher, ihn nunmehr persönlich kennen zu lernen. Nirgends in Hamburg verweilte der Dichter auch lieber als in Hamm, wohin er seine Spazierritte bis kurz vor seinem Tode zu dem Gartenhaus der Rudolphi und ihrem Mädchen-Institut lenkte. Sah sich der Dichter doch am liebsten von Jugend und Schönheit umgeben, und des ihm gespendeten Weihrauchs wurde er nicht so leicht überdrüssig.“ [2]

„Jenes aufgeklärte rationalistische Zeitalter am Ende des 18. Jahrhunderts schätzte bei der Frau Geist höher als Schönheit. Und schön war Caroline Rudolphi nicht. Sie war klein und verwachsen, einäugig, ihre Gesichtszüge waren herb“, heißt es in den Norddeutschen Nachrichten vom 3.9.1954.

Bekannt war Caroline Rudolphi auch mit dem Dichter Matthias Claudius, mit Johann Heinrich Voß, Gleim, Jakobi, Arnim und Brentano.

1803 verließ Caroline Rudolphi Hamburg aus finanziellen Erwägungen und zog mit ihrer Erziehungsanstalt nach Heidelberg.

Text: Rita Bake