Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : Elisabeth-Flügge-Straße

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe F (Name)

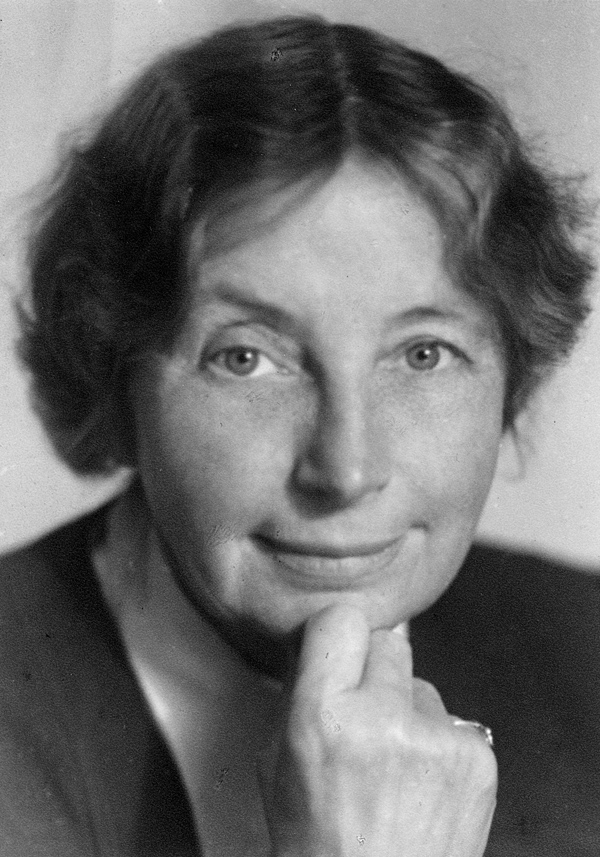

Elisabeth Flügge

Elisabeth Flügge, Quelle: Privatbesitz Holst

Elisabeth Flügge, Quelle: Privatbesitz Holst

Als Jugendliche noch während ihrer Ausbildung hatte sie sich den „Wandervögeln“ angeschlossen und genoss diese Zeit der Naturverbundenheit und der damit verbundenen individuellen Freiheit sehr. Bei diesem Verein lernte sie auch ihren zukünftigen Mann kennen, vor dem sie ihr Vater wegen dessen deutsch-nationaler Einstellung vergebens warnte: Elisabeth Flügge heiratete ihn nach dem Tod des Vaters 1919. 1920 wurde Sohn Herrmann, 1922 Tochter Maria geboren. Die Ehe hielt jedoch nicht lange: 1924 trennte sich Elisabeth Flügge von ihrem Mann, 1926 folgte die Scheidung. Aufgrund ihres Berufs als Lehrerin war es Elisabeth Flügge auch als alleinerziehende Mutter zeit ihres Lebens möglich, ein finanziell unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Ab 1926 unterrichtete sie an einer privaten Realschule für Mädchen in Harvestehude, die ihren Unterricht nach liberalen reformpädagogischen Gesichtspunkten gestaltete. Alle Konfessionen waren zugelassen und nach der Schließung einer benachbarten jüdischen Schule 1932 wuchsen die von dort kommenden jüdischen Mädchen ganz selbstverständlich mit den nicht-jüdischen auf.

Elisabeth Flügge machte die im Laufe der 30er-Jahre beginnende Ausgrenzung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht mit: sie pflegte Freundschaften zu den Eltern der jüdischen Kinder und nahm ihre jüdischen Schülerinnen, als ihnen Reisen verboten war, mit in die Ferien in ein von ihr gemietetes Haus in der Lüneburger Heide. Elisabeth Flügge setzte sich sehr für ihre jüdischen Freunde ein, so dass ihre Familie in ständiger Angst vor ihrer Verhaftung lebte. Von dieser blieb sie jedoch verschont.

Elisabeth Flügge gab auch nicht dem Druck der Hamburger Schulbehörde nach, in die NSDAP einzutreten.

Mit wachsender Besorgnis hatte Elisabeth Flügge die Veränderung der Gesellschaft nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 beobachtet. Sie wollte die politischen Zusammenhänge verstehen und begann im Februar 1933 Zeitungsartikel vorwiegend der Frankfurter Zeitung und des Hamburger Fremdenblattes auszuschneiden und diese, um eigene Notizen ergänzt, in schwarzen Kladden zu sammeln. So entstand bis 1935 eine eindrucksvolle Darstellung der öffentlich dokumentierten Facetten der beginnenden Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, die die kritische Elisabeth Flügge bereits damals klarsichtig erkannte. [1]

Nachdem die Ria-Wirth-Schule 1938 aufgelöst worden war, arbeitete Elisabeth Flügge an einer öffentlichen Mädchen-Volksschule in St. Pauli. In dieser Zeit wehrte sie sich erfolgreich gegen einen Einsatz in der Kinderlandverschickung.

„Als der Deportationsbefehl im Herbst 1941 zwei befreundete Ehepaare traf, half Elisabeth Flügge ihnen tage- und nächtelang beim Packen und Aufstellen von Inventarlisten. Mehr noch gefährdete sie sich später durch ihre – letztlich vergebliche – Intervention bei der Gestapo, um die Rückstellung einer jüdischen Freundin von der Deportation zu erreichen. 1943 nahm sie den ausgebombten, in so genannter Mischehe lebenden jüdischen Arzt Dr. Bernhard Hannes mit seiner Frau und seinem Sohn in ihrem Haus [in der Erikastraße] auf. Die Familie überlebte.“ [2]

Mädchen-Volksschule Große Freiheit 63; Quelle: Dr. Günter Stello

Mädchen-Volksschule Große Freiheit 63; Quelle: Dr. Günter Stello

„Im Jahre 1938, als der Herr Propagandaminister immer wieder proklamiert hatte: keiner soll hungern, keiner soll frieren, - gab es in der 8. Mädchen-Volksschule, Große Freiheit 63, noch viele Kinder, die hungerten und so kümmerlich bekleidet waren, dass das einzige Hemd, das sie besaßen, von ihren tüchtigen Müttern abends ausgewaschen und nachts getrocknet wurde, um morgens wieder sauber angezogen zu werden. (...) Die Väter meiner Kinder waren zum Teil Kommunisten, und einige waren seit Jahren im KZ, oder sie waren unständig beschäftigte Hafenarbeiter, - viele Kinder hatten keinen Vater, und die Mütter arbeiteten meistens in einer Fabrik. Die Kinder hatten von den ‚Segnungen‘ des Dritten Reiches noch nicht vielo zu spüren bekommen. Als ich eines Tages auf einer schulärztlichen Untersuchung bestehe, schlägt der Arzt die Hände über dem Kopf zusammen; soviel untaugliche, unterernährte Kinder hat er nie gesehen: ‚Geben Sie sich keine Mühe mit diesem erbkranken asozialen Nachwuchs, an dem der Staat gar kein Interesse hat‘, rät er mir ‚wohlwollend‘.

Obwohl die Kinder sicher im Hause genug Kritik und Ablehnung hörten, waren sie in der Schule vorsichtig und zurückhaltend. Auch die Eltern waren es größtenteils, wenn sie aus irgendeinem Grunde zu mir in die Schule kamen, - ich war für sie als ‚Beamtin‘ die Vertreterin des NS-Staates. Aber ob bewußt oder unbewußt: in ihren Entschuldigungsbriefen zeigte sich oft ihre ablehnende Haltung, sie vermieden es fast immer, die Briefe mit “Heil Hitler” zu unterschreiben, bestenfalls stand da: ‚Mit Deutschem Gruß‘.

Nur wenn sie sich über irgend etwas zu beschweren hatten, was die Schule - meistens auf Anordnung von oben - ihnen mitgeteilt hatte, stand herausfordernd unter ihren Briefen 2Heil Hitler”. So sollten die Schulkinder eines Tages, anstatt in die Schule zu kommen, Altmaterial sammeln. Da bekam ich folgenden Brief einer Mutter: ‚Wertes Frl.! Hielt es nicht für nötig, Iris am Sonnabend zum Sammeln zu schicken. Sie geht zur Schule zum Lernen und nichts anderes. Im übrigen über mein Kind Vormund bin ich und nicht die Partei. Heil Hitler.‘

Einmal - es war während des Krieges - kam eine Mutter zu mir, um ihre Tochter zu entschuldigen. Sie sagte: ‚Erna ist nicht krank, die hab ich nach Finkenwärder geschickt, dass sie Speck und paar Eier kriegt.‘ - Ich fragte sie: ‚Ihre Kinder werden wohl von den Rationen nicht satt?‘ Darauf die Mutter in echter Empörung: ‚Meinen Sie, ich schick die Deern nach Finkenwärder für uns? Sie soll was für die armen alten Juden holen, die da bei uns im Stift wohnen, die die Nazis glatt verhungern lassen!‘ – ‚Das ist aber sehr an anständig von Ihnen‘, sagte ich, ‚ist das nun persönliche Einstellung, oder denken noch mehr Leute in Ihrer Gegend so?‘ – ‚Da könn Sie aber lange suchen, bis Sie ein’ finden, der anders denkt! Und das will ich Ihn’n man sagen: Hitler für den gibt es nur eins: Zweimal durch’n Wolf!‘ (aus: Neues Hamburg XII 1958, S. 60.)

Von seiner Mutter nach demokratischen Gesichtspunkten zum überzeugten Gegner des nationalsozialistischen Regimes erzogen, lehnte Sohn Herrmann Ende 1944 während eines Lehrgangs eine Beförderung zum Leutnant ab. Seiner zwangsläufig drohenden Hinrichtung entging er durch die Äußerung seines unwissenden Vaters, sein Sohn habe eine psychische Störung. Die darauf folgende Abkommandierung in den Kurlandkessel in Russland überlebte Hermann nur um wenige Wochen: er fiel im Januar 1945. Für Elisabeth Flügge war dies die „schmerzlichste Konsequenz der Erziehung ihrer Kinder“.

Nach 1945 war Elisabeth Flügge bis zu ihrer Pensionierung 1958 Schulleiterin an zwei Hamburger Volksschulen.

1976 verlieh ihr der israelische Staat die höchste Auszeichnung für Nichtjüdinnen und -juden, die Medaille „Gerechte unter den Völkern“, 1981 bekam sie das Bundesverdienstkreuz.

Seit 2002 gibt es im Hamburger Stadtteil Alsterdorf die Elisabeth-Flügge-Straße.

Text: Kerstin Klingel/Rita Bake

Quellen:

1 Rita Bake (bearb.): Wie wird es weitergehen … Zeitungsartikel und Notizen aus den Jahren 1933 und 1934, gesammelt und aufgeschrieben von Elisabeth Flügge. Hamburg 2001.

2 Ursula Randt: Elisabeth Flügge, in: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie, Personenlexikon, Bd. 1. Hamburg 2001, S. 100.

1 Rita Bake (bearb.): Wie wird es weitergehen … Zeitungsartikel und Notizen aus den Jahren 1933 und 1934, gesammelt und aufgeschrieben von Elisabeth Flügge. Hamburg 2001.

2 Ursula Randt: Elisabeth Flügge, in: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie, Personenlexikon, Bd. 1. Hamburg 2001, S. 100.