Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : ABC-Straße

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe M (Name)

Vilma Mönckeberg-Kollmar

( Vilma Mönckeberg-Kollmar, geb. Pratl )

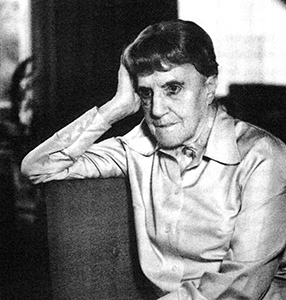

Vilma Mönckeberg-Kollmar; Foto aus: Traute Hoffmann: Der erste deutsche ZONTA-Club. Auf den Spuren außergewöhnlicher Frauen. Hamburg 2002, S. 88.

Vilma Mönckeberg-Kollmar; Foto aus: Traute Hoffmann: Der erste deutsche ZONTA-Club. Auf den Spuren außergewöhnlicher Frauen. Hamburg 2002, S. 88.

Sieben Monate nach dem Tod ihres Ehemannes kam der Sohn Jasper Adolf auf die Welt. Von 1917 bis 1919 studierte Vilma Mönckeberg-Kollmar an den Universitäten Berlin und Hamburg Phonetik, Sprecherziehung und Literatur. 1918 heiratete sie den holsteinischen Kaufmann Kollmar. Ein Jahr später erhielt sie an der Universität Hamburg eine Anstellung als Lektorin für Sprecherziehung und Vortragskunst. Im selben Jahr begannen ihre Vortragsabende mit Volksmärchen der Weltliteratur, die sie in viele europäische Länder führten. Ab 1923 rezitierte sie auch Hölderlin und Rilke und war von 1921 bis 1934 in der Sprechchorarbeit und im Laienspiel tätig. Zwischen 1923 und 1924 arbeitete sie mit Rudolf von Laban in dessen Sprech- und Bewegungschören mit und von 1924 bis 1932 in der Jugendmusikbewegung, führte in dieser Zeit Lehrgänge am Zentral-Institut für Erziehung und Unterricht in Berlin mit Junglehrerinnen und -lehrern und Erzieherinnen durch, war von 1925 bis 1933 für verschiedene Rundfunksender tätig, führte von 1925 bis 1927 die Meisterklasse für Sprechgestaltung an der Schule für Bewegung, Sprache und Musik in Münster, arbeitete von 1924 bis 1932 mit der freideutschen, sozialistischen, christlichen Jugendbewegung, führte von 1929 bis 1932 Lehrgänge am Hamburger Institut für Lehrerfortbildung und von 1930 bis 1933 an der pädagogischen Akademie in Altona durch und war von 1930 bis 1933 Dozentin an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin und Fachberaterin für Sprechbildungsfragen am Berliner Zentralinstitut für Erziehung.

1933 wurde ihr an der Hamburger Universität gekündigt. „Ich galt den neuen Herren als radikales Frauenzimmer. Radikal war ich, aber nur beruflich, das wußte die neue Obrigkeit nicht. Doch die Studenten wußten es, und sie setzten sich für mich ein, sowohl die Bürgerlichen wie die Roten (...) – aber auch die Braunen. Die letzteren waren Liebkind bei den neuen Herren, sie setzten es durch, daß meine Kündigung wieder zurückgenommen wurde.“ [2] Vilma Mönckeberg-Kollmar verlor auch ihre Ämter in Berlin. 1939 erfolgte die entgültige Kündigung. Im selben Jahr zog sie zu ihrem in der Niederlausitz tätigen Mann und widmete sich der Schriftstellerei. Dank des Feuilletonchefs des „gleichgeschalteten“ „Hamburger Anzeigers“, Hugo Sieker, konnten Vilma Mönckeberg-Kollmar wie andere, die bereits auf der Goebbelschen Schwarzen Liste standen, auch während der NS-Zeit für die Zeitung veröffentlichen, denn Hugo Sieker ließ sie unter einem Pseudonym schreiben.

Über das mutige Auftreten Vilma Mönckeberg-Kollmars in dieser Zeit äußerte Hugo Sieker: „In dem Netz, das in den ‚zwölf Jahren‘ immer feinmaschiger von eifrigen Mitläufern, Spitzeln und NS-Sektierern gesponnen wurde, erwies sich manchmal das offene Bekenntnis zu den gefährdeten alten Kulturgütern als sehr nützlich. Oftmals waren es Frauen, die den Mut zum freimütigen Bekenntnis aufbrachten – zu ihnen gehörte besonders Vilma Mönckeberg. Von ihr erhielten gelegentlich auch wir Artikel oder Briefe von einer Unverblümtheit, dass dem Redakteur der Atem stocken konnte.“ [3]

Vilma Mönckeberg-Kollmars Sohn wurde im Zweiten Weltkrieg getötet. 1945 flüchtete sie nach Hamburg zurück. Ihren Besitz musste sie zurücklassen. Sie erhielt 1946 einen Lehrauftrag für Sprecherziehung an der Universität Hamburg, jedoch ohne Vergütung. Zwei Jahre später widmete sie all ihre Kraft dem Aufbau der Deutschen Sektion der W.O.M.A.N. (Weltorganisation der Mütter aller Nationen, Landesverband Hamburg e.V.), deren Bundesvorsitzende sie von 1948 bis 1958 war. Die W.O.M.A.N. hatte ihren Sitz in der ABC-Straße 46/47. Ihr Ziel war, alle Frauen und Mütter für den Friedensgedanken zu motivieren, um einen Dritten Weltkrieg verhindern zu helfen. Auch wollte die W.O.M.A.N. die Frauen zur größeren politischen und sozialen Mitverantwortung erziehen und die Begegnung mit Frauen und Müttern aller Länder unterstützen. Die W.O.M.A.N. initiierte den „Frauen-Dank“ (Dank der Mütter für die Hilfstätigkeit des Auslandes) und an der Universität Hamburg den „Appell der Mütter an das Weltgewissen“ mit vielen ausländischen Teilnehmerinnen zum Thema „Ehrfurcht vor dem Leben“. Unter dem Motto „Frauen helfen Frauen“ wurden amerikanische Patenschaften für Kinder deutscher Familien vermittelt, aus Schweden kamen in der unmittelbaren Nachkriegszeit die „begehrten“ Hilfspakete.

Doch bereits einige Jahre nach ihrer Gründung war die W.O.M.A.N. starken Repressalien ausgesetzt. Im Zeichen des Kalten Krieges und des Antikommunismus’ der 1950-er Jahre wurde die W.O.M.A.N. als kommunistisch unterwandert diffamiert.

Nach ihrem Rücktritt als Vorsitzende wurde Vilma Mönckeberg-Kollmar in den internationalen Mütterrat der W.O.M.A.N. gewählt und übernahm 1961 als Bundesvorsitzende erneut die Deutschlandzentrale der W.O.M.A.N. „Dann resignierte ich, denn ich mußte einsehen, daß die Mütter in der Welt durchaus nicht bereit waren, ihre Kräfte für eine friedliche Zukunft voll einzusetzen. Sie überließen wieder alles den Männern, und so kehrte ich reumütig von den Müttern der Welt zu den Märchen der Welt zurück.“ [4]

Insgesamt dürfte sie in den folgenden Jahren in siebzehn Ländern Erwachsene und Kinder mit ihrer außergewöhnlichen Rezitationskunst für das Märchen fasziniert haben. Vilma Mönckeberg-Kollmar veröffentlichte mehrere Bücher, u. a. „Die Märchentruhe I und II“; „Der Klangleib der Dichtung“ und „Kunst und Technik: Sprache und Technik“. 1972 verlieh ihr der Hamburger Senat den Titel „Professor“.

Text: Rita Bake

Zitate:

1 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit (Manuskript)

2 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit, a. a. O.

3 Hugo Sieker: Kulturarbeit im Widerstandsgeist, hrsg. von der Lichtwark-Stiftung zu Ehren des siebzigjährigen Hugo Sieker, Hamburg 1973.

4 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit, a. a. O.

1 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit (Manuskript)

2 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit, a. a. O.

3 Hugo Sieker: Kulturarbeit im Widerstandsgeist, hrsg. von der Lichtwark-Stiftung zu Ehren des siebzigjährigen Hugo Sieker, Hamburg 1973.

4 Vilma Mönckeberg-Kollmar: Das Märchen und unsere Zeit, a. a. O.