Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : Flemingstraße

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe B (Name)

Margarete Braun

(Ausschnitt aus dem szenischen Rundgang zu den drei Hauptkirchen, Sprecherinnen: Rita Bake, Herma Koehn, Dieter Schmitt)

Am

Hopfenmarkt steht die Ruine der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai. 1195 als Kapelle errichtet und bis 1353 zu einer Hallenkirche ausgebaut, wurde sie während des Zweiten Weltkriegs zerstört und später nicht wieder aufgebaut, um als Mahnmal zu dienen.

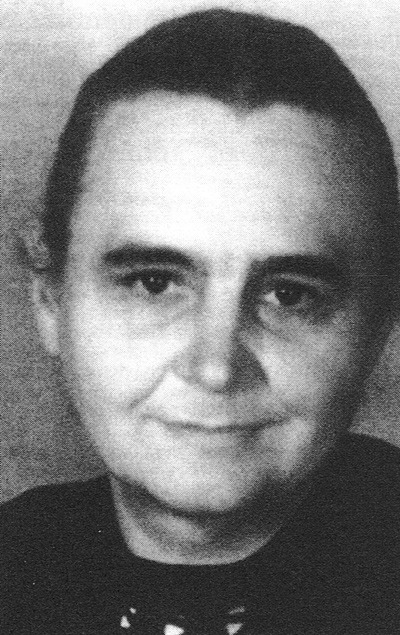

Margarete Braun, Foto aus: "Die Theologinnen Sophie Kunert, Margarete Braun, Margarete Schuster." Rainer Hering, Hamburg 1997.

Margarete Braun, Foto aus: "Die Theologinnen Sophie Kunert, Margarete Braun, Margarete Schuster." Rainer Hering, Hamburg 1997.

Obwohl Margarete Braun beide theologische Prüfungen abgelegt hatte und damit die Voraussetzung erfüllte, um sich Pastorin zu nennen, wurde ihr dies verwehrt. Zu stark war der Widerstand gegen Frauen auf der Kanzel. Der Hauptpastor von St. Michaelis und spätere Bischof Simon Schöffel vertrat vehement die Auffassung, Frauen hätten als Pfarrerinnen in der Kirche nichts zu suchen. An der Spitze der Gemeinde müsse der Mann stehen.

Frauen war zwar das Studium der Theologie, das Vikariat und das Ablegen der theologischen Prüfungen erlaubt, doch sie erhielten nur eine Anstellung als Pfarramtshelferin. Laut damaligem Kirchengesetz wurden sie „(...) Anstalten oder Pfarrämtern ‚mit Berücksichtigung der besonderen Aufgaben an Frauen und Mädchen angegliedert‘ (§ 7). (...) Ihr Aufgabenbereich lag (...) in der Wortverkündigung in Andachts- und Bibelstunden vor Frauen und Jugendlichen, im Abhalten von Kindergottesdiensten oder Religionsunterricht, in der Vorbereitung und Mitarbeit (!) am Konfirmationsunterricht sowie in der seelsorgerlichen und sozialen Gemeindearbeit an Frauen und Mädchen (§ 8). (...) die Amtstracht der Helferinnen bestand ‚in einem geschlossenen schwarzen Kleide‘. (...) Im Falle der Eheschließung schied sie ohne Anspruch auf Ruhegehalt aus dem Dienst der Kirche aus (§ 18). Die Tätigkeit der Pfarramtshelferin wurde nicht als geistliches Amt verstanden, sie wurde zum Dienst eingesegnet (§ 12), nicht ordiniert!“ [2] schrieb der Historiker und Experte auf diesem Gebiet Rainer Hering.

Margarete Braun wurde das Seitenschiff der St. Nikolai Kirche zugewiesen, wo sie Jugendliche und Frauen kirchlich betreute, mit ihnen Bibelstunden abhielt und vor ihnen predigte. Außerdem wanderte sie mit ihnen und organisierte die Jugendfreizeit. Als 1934 eine Pfarramtsgehilfin für die Betreuung der Frauenabteilung am Krankenhaus Hamburg-Eppendorf und an der Mädchenanstalt in der Feuerbergstraße fehlte, wurde Margarete Braun dorthin beordert. Nun war die Kirche wieder frauenfrei, was ganz im Sinne des Nationalsozialismus war, der keine Theologinnen an Kirchen duldete, sondern die Frauen zurück an Heim und Herd schickte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Margarete Braun von 1947 bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 1957 in Frauen- und Mädchenheimen. Erst 1968 bekamen die Theologinnen mehr Rechte. Bis dahin waren sie in Hamburg ausgeschlossen von der Mitarbeit in allen führenden und leitenden Gremien der Landeskirche wie Synoden und Kirchenrat. Weil Theologinnen in der Öffentlichkeit keine pfarramtlichen Aufgaben leisten durften, erhielten sie nur Anstellungen in einem Sonderpfarramt wie Krankenhaus, Gefängnis etc.. Gottedienste durften sie nur innerhalb ihres durch ihren Auftrag bestimmten Arbeitsgebietes abhalten. Erst 1968 entschied sich auch die Hamburger Landeskirche, Frauen zum Pfarramt zuzulassen. Aber es dauerte noch weitere zehn Jahre bis endlich 1978 die rechtliche Gleichstellung der Pastorin für alle Gliedkirchen geltendes Recht wurde.

Text: Rita Bake