Hamburger Frauenbiografien

Ihre Suche

- Strasse : Borgesch

- A-Z Register : Anfangsbuchstabe A (Name)

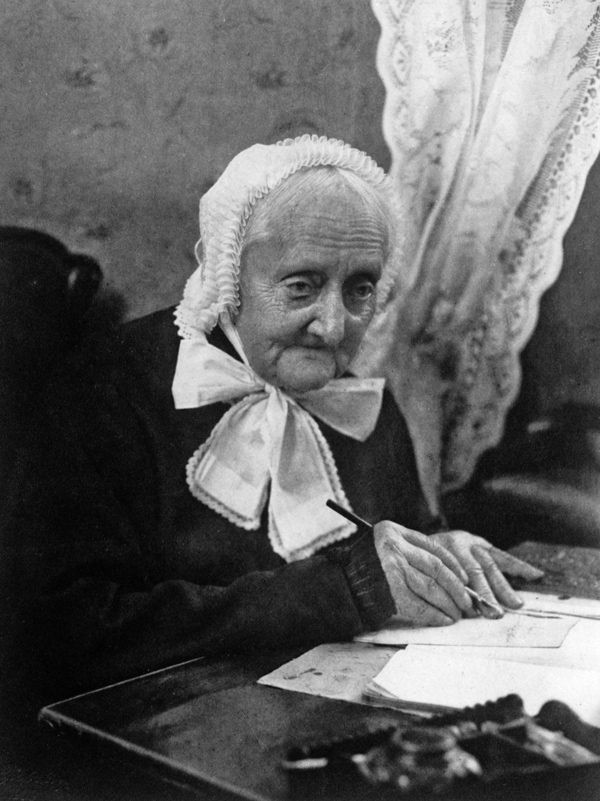

Elise Averdieck

Elise Averdieck, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Elise Averdieck, Quelle: Staatsarchiv Hamburg

Zur Stellung von Frau und Mann machte sich Elise Averdieck auch einige Zeit später so ihre Gedanken. So schrieb sie 1829: „Ein Weib soll nichts gründlich lernen als den Hausstand, und allenfalls deutsche Sprache, Naturgeschichte und Geographie oberflächlich, und fremde Sprachen gar nicht! (…) Das Weib hat eine schöne, herrliche Bestimmung, und die ist nicht allein, den Hausstand zu führen: das Weib soll den Mann fesseln, soll ihn die Sorgen vergessen machen. Das kann sie nicht allein durch Hausstand führen und deutsche Sprache. Sie fesselt ihn durch ersteres vielleicht bei Tisch, und wenn es hochkommt, beim Kaffee, aber dann hat er genug von Hausstand und diesen Erzählungen; dann geht er aus und sucht sich bessere Unterhaltung, und die arme Frau sitzt mit ihrem studierten Hausstand allein.

Aber so sind die Männer; sie verlangen viel und erfüllen wenig!

Was willst Du, Weibertyrann, denn eigentlich? Laß einmal hören, willst du wirklich nur eine Frau, um deinen Hausstand zu führen? Da nimm die eine Haushälterin, die du bezahlst! [2]

Nach ihrer Tätigkeit als Gesellschafterin pflegte sie fünf Jahre lang kranke Kinder in der Privatklinik des Arztes Dr. Günther am Borgesch, wo man versuchte, verwachsene Mädchen ohne Streckbetten oder sonstige Hängevorrichtungen zum Gebrauch ihrer Glieder zu bewegen.

Als Dr. Günther als Professor nach Kiel berufen wurde, eröffnete Elise Averdieck in St. Georg eine Vorschule für Knaben, die sie dreizehn Jahre lang leitete. In dieser Zeit entwickelte sie „aus der Praxis heraus (…) eine eigene originelle Leselernmethodenfibel. Weil ihr die üblichen Fibeln ‚die die Silben ganz ohne Zusammenhang aneinanderreihen‘, nicht geeignet schienen, stellte sie ein Lesebuch ‚Gott schuf die Welt‘ aus lauter kurzen Sätzen zusammen.“ [3] Elise Averdieck wollte Stoffe, die die Lebenswelt des Kindes ansprachen. So schrieb sie Kinderbücher, die im Hamburger Milieu spielten und die Alltagswelt des Kindes darstellten Ihre Bücher hießen z. B. „Karl und Marie“ oder „Robert und Elisabeth“.

Im Alter von 27 Jahren erlebte sie am 3. November 1835 ihre Bekehrung. Der Glaube wurde das Fundament ihres Lebens.

„Elise Averdiecks äußere Biographie wurde von einer sehr bewußt empfundenen inneren Entwicklung begleitet, die im Zusammenhang mit der Erweckungsbewegung steht. Entscheidend wurde die Begegnung mit Pastor Rautenberg, dem begründer und Mittelpunkt der ‚Kapellengemeinde‘ in St. Georg. Anders als die rationalistischen Kanzeltheologen wollte er gemeindenah arbeiten. Seit 1825 sammelte er Kinder der ärmeren Schichten, die sonst keinen Unterricht erhielten, um ihnen in der ‚Sonntagsschule‘ biblische Geschichten zu erzählen und ihnen das Lesen beizubringen.“ [4]

1843 wurde Elise Averdieck Lehrerin der Mädchenklasse in Pastor Rautenbergs Sonntagsschule in St. Georg, in der unbeschulte Kinder aus der Armutsschicht lesen lernten und Biblische Geschichte hörten. 1852 errichtete sie mit den Mitarbeitern der Sonntagsschule eine „Kinderkirche“ in der Stiftstraße.

„Im religiösen ‚Fundamentalismus‘ der Kapellenbewegung um Pastor Rautenberg fand Elise Averdieck ihre geistliche Heimat. Wie viele ‚Erweckte‘ hatte auch sie ihr Bekehrungserlebnis, das sie ganz genau auf einen Tag, den 3. November 1835, datieren konnte. Bis in alle Einzelheiten zeichnete sie den seelischen Vorgang auf. Er führte vom Bekenntnis der Sünden – Versäumnis und Nachlässigkeit – bis zur Gewißheit der erlösenden Liebe: ‚Da hatte ich den Herrn! Oder nein, er hatte mich, und ich schlief selig in seinem Arm.‘ Die psychologische Deutung liegt nahe: eine frau hat durch Sublimierung ihrer Gefühle statt eines irdischen, den himmlischen Bräutigam gewonnen und überträgt auf ihn alle ihre Gefühle. Wird aber eine solche Interpretation dem Gehalt einer Bekehrung in der erweckungsgläubigen Zeit gerecht? Noch heute beeindruckt, zu welchem Lebensmut und zu welchen Taten der ‚geschenkte‘ kindliche Glaube Elise Averdieck befähigte. Was ihr auch begegnete, vor welchen Entscheidungen sie auch immer gestellt war, sie fühlte sich ‚geführt vom Herrn‘, bezog die kleinsten Freuden und Widrigkeiten jeden Tag auf diesen ganz persönlichen Freund ihres Lebens“, [5] formulierte die Historikerin Dr. Inge Grolle.

Und weiter schreibt Inge Grolle über Elise Averdiecks Aktivitäten: „Außer zur Lehrtätigkeit fühlte sich Elise Averdieck nach wie vor zur Krankenpflege berufen. Sie freute sich deshalb, als die von ihr bewunderte Amalie Sieveking sie als Leiterin der weiblichen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses vorschlug. Gerne hätte sie diese Aufgabe übernommen, wollte aber ihre Knabenschule nicht im Stich lassen (…).“ [6]

Schließlich kam sie auf den Gedanken, selbst ein christliches Krankenhaus zu gründen. Der Zufall wollte es, dass ein Bekannter seine Krankenhausbehandlung nicht bezahlen konnte. Elise Averdieck nahm ihn bei sich zu Hause auf und pflegte ihn zusammen mit ihrer Freundin Dora Anderssohn. Ein Arzt untersuchte den Kranken unentgeltlich. Bald kamen weitere Kranke aus der Armutsschicht, und Elise Averdiecks Zimmer, das sie als Krankenzimmer zur Verfügung gestellt hatte, wurde zu eng. Und wieder eine Fügung: Zur gleichen Zeit zog ein Großteil ihrer Schüler aus Hamburg fort oder wurde aus der Schule entlassen, so dass Elise Averdieck kaum noch Kinder zu unterrichten hatte. Außerdem wurde das Haus frei, in dem sie ehemals die kranken Kinder von Dr. Günther gepflegt hatte. Damit war der weitere Lebensweg Elise Averdiecks vorbestimmt. Sie widmete sich von nun an ausschließlich der Krankenpflege. 1856 erfolgte der Umzug in die neuen Räume des ehemaligen Kinderkrankenhauses von Dr. Günther. Das Haus wurde „Bethesda“ genannt und finanzierte sich über Spenden. Es gründete sich ein Komitee, den Vorsitz übernahmen zwei Geitsliche. Elise Averdieck wurde zur Vorsteherin für das zu erbauende Krankenhaus gewählt, wurde Diakonissenmutter und bildete Schwestern aus. 1860 fand „die Einsegnung der ersten Hamburger Diakonissin durch Pastor Rautenberg statt Sie hatte ein Gelöbnis zur Treue, Demut, Selbstverleugnung und Gehorsam abzulegen..

Trotz Elise Averdiecks eifrige Werbung drängten sich junge Frauen nicht gerade nach der Unterordnung unter die strengen Diakonissengebote, und die Frage des Nachwuchses wurde zu einem größeren Problem.“ [7]

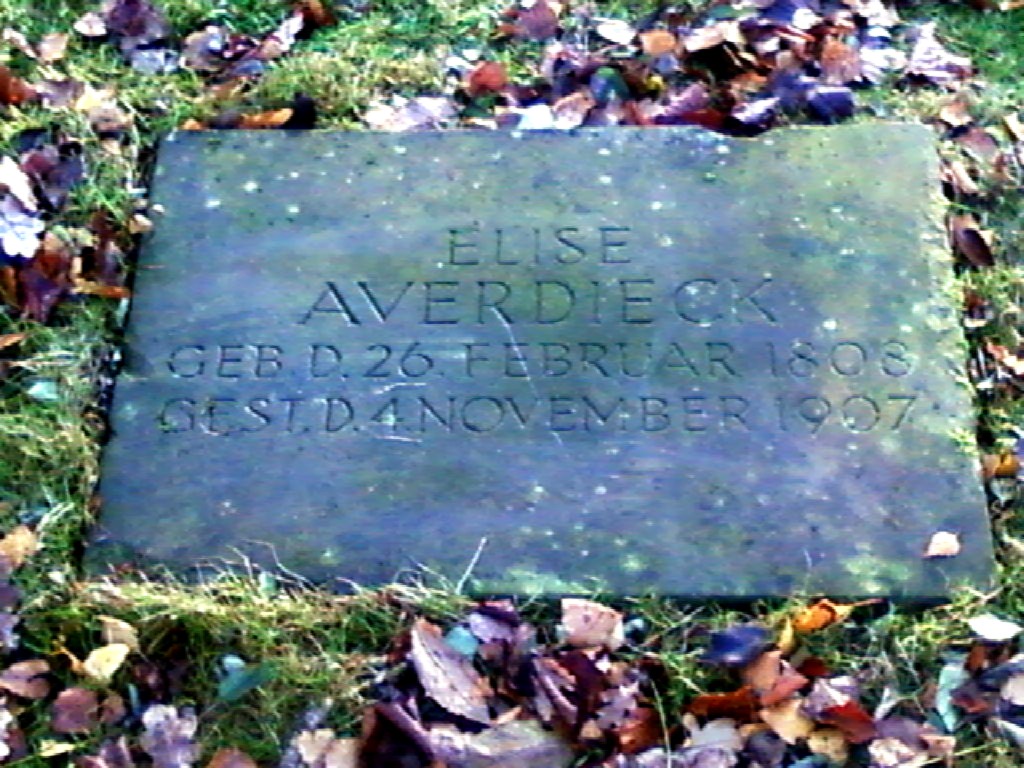

Grabplatte von Elise Averdieck auf dem Alten Hammer Friedhof, Quelle: Uwe Rohwedder, Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

Grabplatte von Elise Averdieck auf dem Alten Hammer Friedhof, Quelle: Uwe Rohwedder, Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

Im Jahre 1881 legte Elise Averdieck die Leitung der Anstalt aus Altersgründen nieder.

Text: Dr. Rita Bake

Quellen:

1 Zit. nach;: Frieda Radel: Lebensaufzeichnungen von Elise Averdieck. Hamburg o. J.

2 Zit. nach: Hannah Gleiss (Hrsg.): Lebenserinnerungen von Elise Averdieck. Hamburg 1908.

3 Inge Grolle: Auch Frauen sind zulässig. Die Frauensäule in der Hamburger Rathausdiele, in: Rita Bake, Birgit Kiupel: Auf den zweiten Blick, Streifzüge durch das Hamburger Rathaus. Hamburg 1997, S. 83.

4 Inge Grolle, a. a. O., S. 84.

5 Ebenda.

6 Inge Grolle, a. a. O., S,. 85.

7 Ebenda.

8 Inge Grolle, a. a. O., S. 86 und zit. nach: 75 Jahre Bethesda. Hamburg 1931, S. 35

1 Zit. nach;: Frieda Radel: Lebensaufzeichnungen von Elise Averdieck. Hamburg o. J.

2 Zit. nach: Hannah Gleiss (Hrsg.): Lebenserinnerungen von Elise Averdieck. Hamburg 1908.

3 Inge Grolle: Auch Frauen sind zulässig. Die Frauensäule in der Hamburger Rathausdiele, in: Rita Bake, Birgit Kiupel: Auf den zweiten Blick, Streifzüge durch das Hamburger Rathaus. Hamburg 1997, S. 83.

4 Inge Grolle, a. a. O., S. 84.

5 Ebenda.

6 Inge Grolle, a. a. O., S,. 85.

7 Ebenda.

8 Inge Grolle, a. a. O., S. 86 und zit. nach: 75 Jahre Bethesda. Hamburg 1931, S. 35