Hamburger Frauenbiografien

Erna Mohr

( Dr. h. c. Erna Wilhelmine Mohr )

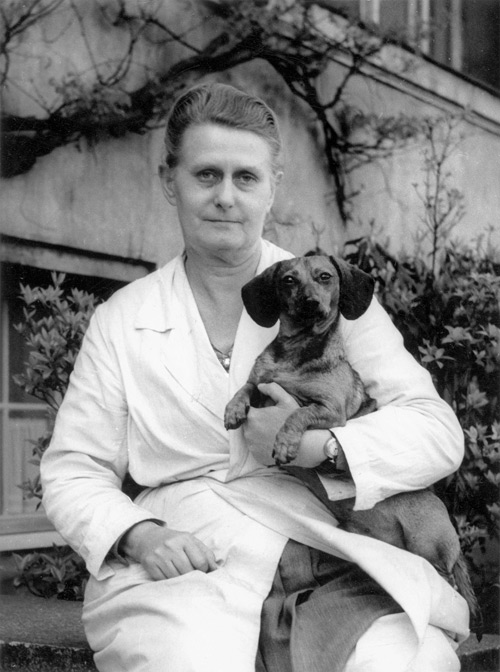

Erna Mohr, Foto: privat

Erna Mohr, Foto: privat

Als Tochter eines Lehrers schlug Erna Mohr ebenfalls die Lehrerinnenlaufbahn ein, obwohl ihre Liebe der Natur und den Tieren galt. Ihre Schulferien verbrachte sie auf dem Lande in Wischreihe bei Siethwende (Kreis Steinburg) und half dort in Hof und Stall. Im Alter von 18 Jahren nahm sie am 1843 gegründeten, weltberühmten Zoologischen Museum am Steintorplatz eine Tätigkeit als Spinnenzeichnerin an. Auch während ihrer Ausbildung und später dann als Lehrerin – von 1914 bis 1919 war sie an der Volksschule für Mädchen am Rhiemsweg, von 1919 bis 1930 in den gemischten Klassen der Hilfsschule Bramfelder Straße und von 1930 bis 1934 in der Volksschule am Alten Teichweg tätig – arbeitete sie weiterhin am Zoologischen Museum. So wurde sie 1913 Mitarbeiterin in der Fischereibiologischen Abteilung bei Professor Ehrenbaum. Hier gelang es ihr, Altersbestimmungen bei Fischen anhand von Ctenoidschuppen durchzuführen – eine wissenschaftliche Pionierleistung. Nach einiger Zeit wechselte Erna Mohr in die Abteilung für niedere Wirbeltiere, wo sie sich in die Systematik der Fische einarbeitete und auf diesem Gebiet viele wertvolle Arbeiten veröffentlichte, die ihr internationale Anerkennung einbrachten.

In der Museumsabteilung für niedere Wirbeltiere wurde Erna Mohr vertraut mit der Anlage von Sammlungen und deren Ordnung. Sie erkannte die Wichtigkeit dieser Arbeiten für die Wissenschaft und setzte sich das Ziel, möglichst viele Bestände dem Museum zuzuführen. Dabei halfen ihr ihre plattdeutschen Sprachkenntnisse, denn dadurch kam sie schnell mit den Menschen auf dem Lande in Kontakt, von denen sie so manches Stück für ihre Sammlung erhielt.

Als 1934 ihr Chef, Professor Duncker, in Pension ging, wurde Erna Mohr aus dem Schuldienst beurlaubt, um die Abteilung für niedere Wirbeltiere zu übernehmen. Dort bewies sie enormes didaktisches Talent, als sie die öffentliche Schausammlung neu gestaltete. Überhaupt war es Erna Mohr ein großes Anliegen, ihr Fachwissen so verständlich wie möglich zu vermitteln, um auch einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu ihren Forschungen zu verschaffen.

1936 folgte ein neuer Schritt: Erna Mohr erhielt auch die Abteilung für höhere Wirbeltiere und damit die Verantwortung für entscheidende Teile der Schausammlung des alten Zoologischen Museums.

Erna Mohr war so fasziniert von ihrer Arbeit, dass sie selbst während des Zweiten Weltkrieges ihre als Soldaten eingezogenen Kollegen bat, im Feld Mäuse zu sammeln und sie ihr zwecks Bestimmung der verschiedenen Arten zu schicken.

Erna Mohr trat während der NS-Zeit in keine NS-Organisation ein. (Staatsarchiv Hamburg, 221-11 Ed 16074)

1943 zerstörten Bomben Erna Mohrs Werk. Sie ließ sich jedoch nicht entmutigen und machte sich sofort nach dem Krieg an den Wiederaufbau der Sammlungen. Als Anerkennung für ihren Einsatz wurde sie an 1.Januar 1946 von der Hochschulverwaltung als Kustos der Wirbeltierabteilung des Zoologischen Museums übernommen. Prof. Wolf Herre schrieb in einem Nachruf auf Erna Mohr: „Sie hat eine schwere Aufgabe gemeistert, weil sich damals in der Zeit der Raumnot in der Öffentlichkeit aber auch in der Wissenschaft eine Strömung breit zu machen versuchte, welche in der Hortung von Beständen für spätere Arbeiten keine Aufgabe oder gar Verpflichtung sah. Erna Mohr war in ihrem Idealismus von der Notwendigkeit des Sammelns von Material für spätere Arbeiten anderer Forscher durchdrungen. Sie empfand, dass Zeugnisse tierischer Mannigfaltigkeit in wissenschaftlichen Sammlungen eine der entscheidenden Grundlagen für die Zoologie als einer sicher fundierten Wissenschaft sind. (…) Erna Mohr hat ihre Überzeugung nicht nur in Hamburg durchzusetzen gewusst. Sie arbeitete in Museen vieler Städte und wies auch dort auf die Notwendigkeit des Sammlungsausbaus hin. Erna Mohr suchte auch kleine alte Museen auf, welche dem Untergang geweiht schienen. Dort hob sie die Schätze und verstand die Verantwortlichen mit schlichten, eindringlichen Worten über die Bedeutung dieser Bestände für die Geschichte der Wissenschaft und für zukünftige Forschungen zu überzeugen“ [1].

Noch heute besteht der von ihr zusammengetragene Grundstock der wissenschaftlichen Sammlung. Und auch darin lebt sie weiter: in den Etiketten an den Sammlungsstücken. Die ließ sie nicht schreiben, das machte sie lieber selbst. Aber sie lebt auch weiter in ihren ca. 400 Veröffentlichungen. Gekleidet in einen Lodenmantel, mit Wanderschuhen an den Füßen und einer Einkaufstasche aus Plastik am Arm, in der ihre Manuskripte lagen, begab sie sich zu ihren Verlegern. Zuhause in ihrer Wohnung am Kraemerstieg warteten ihre Dackel und eine große Menagerie aus Porzellantieren auf sie.

Erna Mohr erhielt hohe Auszeichnungen und Ehrungen: 1944 wurde sie zum Mitglied der Kaiserlichen-Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher in Halle berufen. 1950 erhielt sie von der Universität München die Ehrendoktorwürde, und 1954 wurde sie Ehrenmitglied des „Verbandes deutscher Zoodirektoren“. Letztere Ehrung begründete sich auf dem engen Kontakt, den Erna Mohr zu den Zoodirektoren Deutschlands hielt.

Bereits als 20-Jährige hatte sie die Zoologischen Gärten bereist und sie photographiert. Daraus entstand eine umfangreiche Dokumentensammlung über die Entwicklung der Zoologischen Gärten Deutschlands. Diese Zoobesuche waren für Erna Mohrs Forschungen sehr wichtig: „Bedeutsam waren die Anregungen, welche sie durch die Besuche erhielt: die Säugetiere und ihre Biologie rückten immer stärker in der wissenschaftlichen Tätigkeit von Erna Mohr nach vorn. Sie nahm sich mancher Merkmale an, welche andere Forscher vernachlässigten, weil sie spürte, dass sich Großes auch im Kleinen verbergen kann. Kennzeichnend dafür ist schon ihre erste Arbeit über Säugetiere, die im Biologischen Zentralblatt 1917 erschien und sich mit dem `Knacken´ der Rentiere beim Laufen befasste“, [1] berichtete Professor Wolf Herre. Und um noch ein weiteres „kleines“ Thema zu nennen: Erna Mohr schrieb auch über „Ohrtaschen“ und andere taschenähnliche Bildungen am Säugetierohr (1952).

Erna Mohr leistete viel für den Naturschutz, aber nicht auf einer sentimentalen Ebene, wie Prof. Schliemann vom Zoologischen Institut, der Erna Mohr noch persönlich kannte, betont. Sie kämpfte für einen wissenschaftlich begründeten Naturschutz. So setzte sie sich für das vom Aussterben bedrohte europäische Wisent ein und arbeitete im Vorstand der „internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“. Einer ihrer Spitznamen war „Wisent-Mama“. Sie wurde die erste Zuchtbuchführerin aller in den Zoos lebenden Wisente und erreichte dadurch, dass die europäischen Wisente nicht mit ihren nordamerikanischen „Verwandten“ gekreuzt wurden.

Auch den Fledermäusen widmete sie sich. Sie war der erste Mensch, dem es gelang, verwaiste Fledermausbabys mit einem Puppenschnuller großzuziehen. Daneben waren auch Ratten, Birkenmäuse, Kängurus, Schlitzrüssler, Leoparden und Robben ihre Schützlinge.

Erna Mohr befasste sich auch intensiv mit der Tierwelt Schleswig-Holsteins. Im Rahmen dieser Studien begann Erna Mohr Tiere zu halten. Professor Wolf Herre schrieb dazu: „Ich erinnere mich noch immer, wie Erna Mohr mit ihren dicken, großen Baumratten auf der Galerie des alten Zoologischen Museums umherwandelte, diese seltsamen Tiere belauschte und in ihren Eigenarten kennenlernte. (…) Erna Mohr hat als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Verhaltensforschung der Säugetiere zu gelten. Erna Mohr hat stets auf Experimente verzichtet und Einsichten vom unbeeinflussten Tier erstrebt. Daß dies eine Verfahren von außerordentlichem Wert ist, wird heute immer klarer anerkannt“ [1].

Als Erna Mohr 1968, im Alter von 74 Jahren, starb, trafen aus ganz Europa Kranzspenden und Kondolenzschreiben ein. Vertreter zoologischer Gesellschaften und von Tiergärten der Bundesrepublik nahmen am feierlichen Abschied teil. 1984 wurde im Stadtteil Bergedorf eine Straße (Sackgasse!) nach ihr benannt: Erna-Mohr-Kehre.

Im selben Jahr wurde aus dem Zoologischen Staatsinstitut und dem Zoologischen Museum das Zoologische Institut und Zoologische Museum der Universität Hamburg. Ihren Sitz haben das Institut und das Museum heute am Matin-Luther-King-Platz in Hamburg.

Text: Rita Bake

Zitat:

1 Zeitschrift für Säugetiere. Bd. 33.1968.

1 Zeitschrift für Säugetiere. Bd. 33.1968.